讲座回顾|一直走到现实的终点:

与梁鸿、贾樟柯谈非虚构小说和纪录电影

对话讲座文字回顾(下)

在100年以前,鲁迅出版了他的短篇《故乡》,而整整在100年之后,我们有像梁鸿老师,像贾樟柯导演这样的艺术的工作者以及文字的实验者,继续在中国这块土地上从乡村出发,一直游泳游到海洋,看见最蓝色的海洋,这是我们大家共同的心愿。

—— 王德威

10月22日,哈佛大学费正清中心、韦尔斯利学院东亚语言文化系、韦尔斯利学院人文中心、纽约Verso出版社、北京当代艺术基金会(BCAF)联合邀请作家梁鸿、电影导演贾樟柯,成功举办了《一直走到现实的终点:与梁鸿、贾樟柯谈非虚构小说和纪录电影》国际线上对话交流,吸引了来自全球的1870名观众报名注册,在直播过程中总计有1227人登陆参加了此次活动、并踊跃互动提问。

作家梁鸿于2010年出版《中国在梁庄》,在中国掀起了一股非虚构文学写作的热潮,并在此后陆续出版《出梁庄记》、《梁庄十年》。她的作品持续关注乡村的变化,用抒情的叙事、真实且细腻的笔触勾勒出中国乡村居民群像。今年六月份,《中国在梁庄》的英文版由美国Verso出版社出版,引起英语文学界的广大回响。同时,贾樟柯导演的非虚构题材电影《一直游到海水变蓝》也在今年中美各地上映,影片内容以马烽、贾平凹、余华、梁鸿四位作家为叙述者讲述了中国乡村的变迁。

此次活动以非虚构创作为契机邀请到了梁鸿与贾樟柯,就虚构与现实的关系、乡村的变化与民众的发声等话题进行了深入的交流。哈佛大学东亚系Edward C. Henderson讲座教授王德威教授、韦尔斯利学院东亚系系主任宋明炜教授担任学术主持,UCLA加州大学洛杉矶分校教授、东亚中心主任白睿文、哈佛大学东亚系副教授李洁担任特约嘉宾。

作家梁鸿于2010年出版《中国在梁庄》,在中国掀起了一股非虚构文学写作的热潮,并在此后陆续出版《出梁庄记》、《梁庄十年》。她的作品持续关注乡村的变化,用抒情的叙事、真实且细腻的笔触勾勒出中国乡村居民群像。今年六月份,《中国在梁庄》的英文版由美国Verso出版社出版,引起英语文学界的广大回响。同时,贾樟柯导演的非虚构题材电影《一直游到海水变蓝》也在今年中美各地上映,影片内容以马烽、贾平凹、余华、梁鸿四位作家为叙述者讲述了中国乡村的变迁。

此次活动以非虚构创作为契机邀请到了梁鸿与贾樟柯,就虚构与现实的关系、乡村的变化与民众的发声等话题进行了深入的交流。哈佛大学东亚系Edward C. Henderson讲座教授王德威教授、韦尔斯利学院东亚系系主任宋明炜教授担任学术主持,UCLA加州大学洛杉矶分校教授、东亚中心主任白睿文、哈佛大学东亚系副教授李洁担任特约嘉宾。

关于对谈嘉宾

梁鸿

中国人民大学中国文学系教授,致力于中国现当代文学研究、乡土文学与乡土中国关系研究。身为作家的她,在文坛上屡获殊荣。除了对20世纪中国文学的学术研究贡献之外,她更因创作了目睹家乡梁村长期社会变化从而展现中国社会遽变的虚构和非虚构作品而闻名。

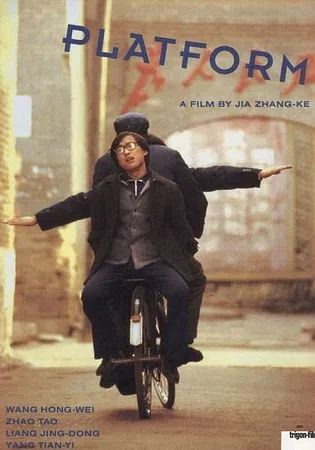

贾樟柯

电影导演,编剧,平遥国际电影展创办人,主要作品有电影《小武》、《站台》、《任逍遥》、《世界》、《三峡好人》、《二十四城记》、《海上传奇》、《天注定》、《山河故人》、《江湖儿女》、《一直游到海水变蓝》等,获得威尼斯电影节金狮奖(《三峡好人》),作品多次入围戛纳电影节主竞赛单元,获得最佳剧本奖(《天注定》),获得戛纳电影节颁发的金马车奖(终生成就奖)。

关于学术主持

王德威

知名学者。中央研究院院士、哈佛大学东亚语言文明系Edward C. Henderson讲座教授。

宋明炜

韦尔斯利学院东亚语言与文化系教授、系主任,哥伦比亚大学东亚研究系博士。

白睿文

加利福尼亚大学洛杉矶分校教授,担任中国研究中心主任。主要研究领域为中国现代文学与电影。

李洁

哈佛大学东亚系副教授。研究领域为中国现代文学与电影。

哈佛大学东亚系副教授。研究领域为中国现代文学与电影。

国际交流 |《一直走到现实的终点:与梁鸿、贾樟柯谈非虚构小说和纪录电影》对话讲座文字回顾(下)

以下为采访文字的后半部分。

宋明炜:

刚才贾樟柯导演已经打开了他的镜头。我作为主持人先来问贾导演一个问题。我听了您跟许知远的一个对话,提到了对科幻的看法,您觉得中国现在很科幻。事实上,我回想您的很多电影,比如《三峡好人》和后来的《江湖儿女》都有飞碟UFO的这种画面,而且《山河故人》也有一个跨越——时间突然来到20世纪中叶,但是未来的现实好像没有太大的变化。

您虽然被当作一位非常写实的导演,但在您的作品中我常常感受到一种文学性的抒情,一种 surreal(超现实)的感觉。而且我知道您刚刚主持了平遥电影展,把最佳影片给了一部科幻电影,所以想代表广大的科幻迷问一个问题:“您怎么看待科幻?会不会真的有一天拍一个科幻电影?”

贾樟柯:

我可以说是个科幻盲,那天跟许知远聊也是瞎说,仅有一点想象。在我过去的电影中有一些超现实元素,但它是被动的。并不是我有很多科幻的思维,而是中国的现实确实呈现出了很魔幻的、很不可思议的一面。当你面对这样一个现实,怎么把这种感觉拍出来呢?

作为导演得找新的手段,那些想象其实是自然而然的,并不是建构在一部有完整世界观体系、有科学依据跟猜想的科幻小说之上的。对我来说这就是“被动科幻主义”。我第一次体现这种超现实氛围的影片是在《三峡好人》。因为去到奉节长江边的小城之后,这个场景本身给我非常大的震撼,因为那是一个在中国唐诗里被咏唱过的古城。我去的时候它整个县城面积很大,但是它(废墟)只有一米多高。为什么?因为都拆掉了。坍塌的废墟只有一米多。整个场景对我们来说完全是一个超现实的场景,是一个很难想象的类似世纪末日、或遭受过核打击、或遭受外星人破坏之后的一种空间。

因为有了这样一个真实的场域,这个场域本身它有超现实的氛围,所以我电影才开始想象到飞碟、飞走的塔等,我觉得它是被动地来自于现实的——一种本身存在的神秘主义、或者超现实主义。因为我是一个科学知识薄弱的人,这是我本人极大的短板,所以我很难去驾驭一个真正的科幻作品,但是不妨碍这也是超现实的一部分。就连我这种高中物理考17分的学生也开始有科幻想象了,这本就是超现实的一部分,谢谢。

![]()

《三峡好人》剧照 | 图片来源:cinephilia

宋明炜:

我接下来再问一个问题,请贾导演和梁老师一起回答。我们都看到《一直游到海水变蓝》是一个以文学为主题的电影,当然也是一个以乡村为主题、以中国为主题或者历史为主题的电影。这部电影的文学性非常强,而您本人也是一个文学性特别强的导演,因为您的编剧功力很厉害,您的很多剧本拍成电影之后,故事的强度是非常大的。您会在坎城(戛纳电影节)获得最佳剧本奖,这都是一种证明,我也特别喜欢《江湖儿女》那样一种非常有张力的叙述。

您以前的作品都有很强的文学性,在《一直游到海水变蓝》中,您把文学性本身变成了主题,这是一个超级文本,里面要回答的问题都是跟文学有关的。我想请问一下您是怎么考量的?怎么会在这个时候做这样一个关于文学的电影?

然后我想特别问一下您和梁鸿老师的合作是怎么样的?也请梁老师参与到关于合作的这一部分的回答中。

贾樟柯:

谢谢。这个影片产生的过程是通过多种渠道,而不是由一个简单的构思突然产生的。

我首先注意到了乡村。2015年,在北京生活的母亲想回老家。我是我们家独子,我得陪着她回去。特别是每年夏天,母亲觉得北京热,所以我从2015年开始有大量的时间在老家生活。我们主要住在我们县城边的一个村庄,就是电影中的贾家庄。

其实我过去对真正意义上的农村并不是太关注,我自己作品中大部分是县城,它是一个城乡结合部,介于城市跟乡村之间。我对于纯粹的乡村也没有太多经验,因为我是县城长大的,我父亲是中学的语文老师,我母亲是国营商场的售货员。我有很多亲戚在农村,更了解一些(农村),但是没有那么深入。

回到老家村庄生活之后,农村的现状让我非常关注。它有很多现实的问题,比如存在空心化的问题,只留下了老人、儿童、残疾人,青壮年流失。我在读梁鸿老师的几本书的时候有一个极大的共鸣,我觉得现实的乡村发生了非常大的变化。

我有很多朋友是文学家,或者说是文学爱好者,他们很喜欢写。他们可能从事的职业是企业的高管、跨国公司的运营人员,但是他们写的小说都是农村题材,我觉得这个情况就很有趣。写作会不由自主回到跟自己现实生活反差很大的一个来路。大部分这样的作家当然都有早年的农村生活经验,然后注入到了文学创作中。用文学书写农村是中国文学一直没有中断的一个传统。

我觉得这是很有趣的一个情况,一方面是文学一直没有中断对农村的观察表达,另外一方面,在公共话语里面,农村基本上是空白的。人们并不太讨论农村的情况,偶尔只能从新闻里听到农业政策、农村发生了什么,但是真正去回到日常生活的场域里面,去感受当下的农村这种话题是没有的。大部分是跟农村有关的经济新闻、科技新闻,比如哪里弄了光伏发电、哪里培植了水稻等,都是这样子的。日常农村的日常生活在公共话语空间里面是很缺席的。你会发现一方面是文学一直在讲述,像梁鸿老师他们一直在写;一方面是公共话语讨论的缺少。所以那时候我觉得是不是应该拍一部电影。

我对农村开始变得非常感兴趣,特别是把它放在一个比较长的历史时间里面去讨论它。

另外一方面就是现在的城市化带来的人的变化是特别大的。我有几个同学,他们跟我一样,都是在小城市成长,长大了去了大城市或者移民到美国、澳大利亚。他们的下一代人对我们这一代人的生活已经毫不知情了,彼此之间有非常大的隔膜。在这样的情况下,我觉得是不是可以拍一部电影,把我们的来路——中国人是如何一步一步走过来的经历——讲出来,而这个焦点放在农村。这样就最终有了这个电影《一直游到海水变蓝》,跟梁鸿老师合作。

我之前也不认识梁老师,但我是她的读者,我喜欢她的书,后来通过文学界的朋友欧阳江河找到梁老师。在拍摄它之前,我们并没有长时间的交谈,但是我跟我的合作者——脚本作者万佳欢一起做了很多资料收集。她原来在《中国新闻周刊》做了十几年文化记者,她很会做访问的提纲编排。我们做了一个很完整的资料收集。第一次拍摄就约了梁老师在一个裁缝店。为什么会选择那个裁缝店?因为我觉得这个裁缝店很像梁鸿老师笔下那些离开梁庄的女性进入城市后去的地方。如果梁鸿没有读书,没有读出来博士,可能也在裁缝店里工作。我觉得(在这里)可能对她会带来一点心理影响或者会有一种氛围的感染,所以我们第一次就在那个裁缝店,坐下来拍摄、聊天。就这样拍下来了。

![]()

《一直游到海水变蓝》剧照 | 图片来源:搜狐电影

梁鸿:

刚才贾导其实也说了很多。我之前确实和贾导不认识,但我是贾导的电影粉丝,因为他的电影我都非常熟悉。我曾经跟他讲过,我在大学里面开一门课叫中文写作,我拿他的《小武》当文学文本让大家看电影,然后写一个其中的场景或者人物,我来改。所以我至少看了15遍,因为我教了15年中文写作,但居然还没有看够。

我觉得他拍的(电影)里面有一种特别现实的核心,这个现实不是现实主义的现实,而是对现实生活产生某种深刻的理解之后,对真实生活场景的呈现。比如《小武》里面有很多街道场景,我觉得那个东西太具有非虚构精神了,尽管可能里边也有安排的(人物),但里面那种熙熙攘攘的、从来没有呈现在历史叙述里的一些面孔,是特别重要的。

所以当时贾导团队跟我联系的时候,我是特别开心的。但我并不知道贾导要做一个大电影,我以为就是一个访谈、或者一个会议。到那里之后,坐在裁缝店之后,我被贾导拿在手里边采访稿子给震惊了,他问得太细了。不过我要插一句,贾导,如果我在农村,我不会在裁缝店,因为我手特别笨。我姐姐说如果我在农村干活,可能嫁不出去了(笑)。我姐姐经常担心我嫁不出去这个问题(笑)。

在裁缝店的时候,贾导坐在摄影机后面,我觉得好像突然间进入到过去的时间隧道里,你的童年、少年、你的整个家庭经历,当时是不自觉浮现的。去呈现你自己是一件很大的事情,所以我觉得贾导是一个非常高超的采访者。那天可能(采访)有三个小时吧,就这样我把自己的生活经历、情感的某些东西都打开了。

看了电影之后,我觉得还是非常好的,我也是历史上的一份子,我能够把自己在八九十年代的一个生活的历程、你内心的痛、你的家庭样态(呈现出来)。因为我的父亲实际上是一个非常典型的中国父亲、中国男人,我们都不知道怎么样去处理家庭关系。中间我谈到(的内容)其实是非常隐私的,我内心还稍稍有点犹豫,但后来我一想,其实中国的家庭关系就是这样子的,非常沉默、彼此妥协、彼此牺牲、但是又找不到彼此的通道。我为什么写《梁光正的光》,也是希望能够进一步去写中国这种家庭的状态——是情感上的,不单单是经济上的——特别艰难地去表述,如何去相互地理解、相互地接近。

所以我觉得贾导这个电影其实也给了我一个契机,能够让大家看到。我看反馈的时候(发现)很多人通过我的分享都想到了自己的父亲,甚至想到了自己的家庭,甚至是一个久远的人。我还是挺高兴的,所以我也特别开心能够参与到这部电影里面来。

宋明炜:

谢谢二位。

请小白Michael(白睿文)来问一个问题好吗?你肯定有很多话题可说。

白睿文:

我想问贾导和梁鸿老师。我觉得两位的创作里非常核心的主题就是变化,而且这个变化当中带着一种自相矛盾:一方面旧的不去新的不来,另一方面在这个过程中也有很多破坏性,很多旧的东西丢了。贾导的汾阳和梁鸿的梁庄,他们已经变成很多读者和观众想象中国乡村或者县城的重要地标。从二位开始创作到现在已经20多年了,这20多年以来,汾阳和梁庄都已经经历过这么多的变化,从两位个人的角度来看,这些变化当中最令你兴奋的部分是什么?最令你心碎的部分又是什么?

贾樟柯:

刚好今天把两个事安排到一起,前面是跟 Richard(Richard Pena, 哥伦比亚大学教授、纽约林肯中心电影协会前任主席,贾导演在进入我们的会场之前,在纽约会场和Pena教授有另一个会谈) 谈《小武》,那是我第一部影片,1997年拍摄的。从那个时候《小武》也在谈我当时感受到的变化,因为那是90年代末,中国经济开始大幅度变化发展,这种发展带来了新的价值观,带来新的人和人之间的关系,它影响到了汾阳这样一个最基层的中国社会。

![]()

《小武》剧照 | 图片来源:Sinema

这种变化可能早几年已经在大城市发生,但中国是一个垂直管理的社会,社会的改变通常是逐级发生的。到90年代末的汾阳,我们能感受到这种巨大改变,甚至是带有一种摧毁性质的改变。这个摧毁不一定是坏事,因为它带来的首先是人际关系之间的一种变化。

整个《小武》我觉得今天回忆起来,外部的变化当然很多了。那时的手提电话还不是智能手机,现在已经是移动互联的时代;那个时候人和人传递信息还是通过BB机,现在已经有微信、抖音等各种社交软件;那时候还没有电子支付,现在都是扫码支付了;那时候出远门只能坐长途汽车,现在都已经有高铁了。这种变化很多,但我觉得最剧烈的一个变化,也是最矛盾的一个变化,就是人和人之间人际交往的热情不太一样了。

我觉得90年代之前,可能由于是传统的农业社会过来的,我们的家庭关系、家族关系、朋友关系以及同学关系,彼此之间的对情感的渴望是相当剧烈的,不单是爱情,还有对友情的渴望、对家庭亲情的渴望,还有我们耗费在其中的热情、抵触和斗争。但是我觉得今天大家都逐渐淡了,这个淡也不一定是坏事,它可能带有一种更强烈的自我意识、一种人和人之间的距离感、边界感。过去很多时候没有边界,甚至彼此侵犯了对方的隐私。但今天我们都开始有很多这样的边界,但不能说好还是坏。

如果今天我们在拍一部电影,拍当下的中国,很难拍出这种浓烈的情感运动,比如说爱情,可能单向度的还有,但是一个人每天把全部的热情放在一件事的时代已经过去了。恐怕对于艺术创作来说,观察中国人性格变化这是很重要的一个改变,像我拍《山河故人》、《江湖儿女》,最近这两部都是把故事放在一个比较长的时间里面去写它。那种外部的变化其实很好捕捉的,无非是诺基亚手机变成了苹果,四八六的台式电脑变成了笔记本电脑,比较隐秘的变化是我更关注的。传统的情感方法确实在瓦解,新的是什么?

可能互联网作用了一部分。我非常喜欢看弹幕,你能看到大众的心态、社会的心理。过去我们朋友买几瓶酒一聊一晚上谈艺术、谈生活,可能两个朋友吵了架会坐下来把这个事情讲清楚、讲一晚上,现在却变成了一条短信,变成了弹幕上的这种排解,这种改变还是挺大的。

![]()

梁庄废弃的小学 | 图片来源:搜狐网

宋明炜:

现在我们请李洁老师提问。

李洁:

今天很高兴,因为贾导的电影我看了20年,有的电影像《站台》可能看了十几遍,还有《三峡好人》。我特别喜欢《站台》,因为它创造出了80年代的声景,它不但有人物的声音、还有其他各种时代的噪音、还有流行音乐的声音。所以我想问一个细节的问题,就是《一直游到海水变蓝》在最开始还没有看到画面的时候,听到了一个嘟嘟嘟像电报的声音,之后是口哨的声音,然后是“一二一,团结紧张严肃活泼”,然后是唱戏的声音。这些声音是刻意把它放在里面吗?能不能阐释一下为什么要选择这些声音放在片头?

贾樟柯:

整个电影内在的叙事线是从1949年讲到现在,主要是1949年前后到五六十年代,然后贾平凹老师、余华老师、梁鸿老师以接力形式进行的中国现代70年个人经验的讲述。

这个故事的起点回到那个年代,具有某种体制化、集体化、军事化的特点。当时即将进入冷战,所以这种已经消失的无线电波、集体跑步出操的声音,构成了电影声音的起点,它是整个故事讲述的开端。

接下来马烽的部分主要讲集体化。当时为什么搞集体化?当时的历史条件下,为什么要去做它?内在的动因是什么?就是由这个讲起,所以这个声音的场域实际上是作为叙事的一部分,因为电影语言不能讲那么直白。但是我希望这个声音能把大家带回到那个年代,回到冷战前后的故事。

李洁:

我能不能接着再问一个细节的问题,因为是看了《一直游到海水变蓝》之后去看了《我们村里的年轻人》,其中有一个场景是女主人为了去参加引泉水的水利工程,当场就把辫子给剪掉了。我马上想到《站台》里面的钟萍烫头发、跳舞的场景,但是我不知道这里面没有任何的关联。我看您的早期的片子,觉得好像也有一种《我们村里的年轻人》或者县城里的年轻人的这种感觉。当然看过《三峡好人》和《中国在梁庄》之后,再去看1959年拍摄的这种吟诵乡村山水的片子,会联想到现在对农村生态的破坏或者现在的留守儿童等等,感慨很不一样。

所以想问一下您的电影,类似《我们村里的年轻人》这样的电影,这是一种继承、还是一种批判?

![]()

1959年影片《我们村里的年轻人》| 图片来源:搜狐网

![]()

贾樟柯作品《站台》| 图片来源:豆瓣

贾樟柯:

我觉得是完全不一样的。如果说《我们村里的年轻人》是奔向集体化的,那么《站台》里的年轻人是挣脱集体的。隔了几十年都是年轻人,但是他们的选择不一样。在我早期的几部电影里面都有一种从集体争脱进入到个体、尊重个体的这样一个过程,这也确实是发生在中国历史的一个真实情况。

我觉得《一直游到海水变蓝》呈现的是五六十年代在生产力极其低下的情况下,没饭吃、没有科技、也没财力,只能把人组织起来,当时想到的一个办法。有了集体化之后,它带来了非常多的社会问题。贾平凹老师所讲的修水库、到家里面吃大锅饭,这就是一个延续性的影响。

那么说到《站台》里的年轻人,实际上改革开放很大程度上把个人从一个集体的意识里面解放出来,尊重个体的权利和意识。电影里,我们不能忽略任何一个社会的脚印,《一直游到海水变蓝》就是这样,不管这个是你喜欢的还是不喜欢的,它发生过,为什么发生?我们要去面对它,去了解它。

所以《一直游到海水变蓝》中,从马烽先生到余华也是一个转变。我们看到余华就是个人奋斗,个性很强的艺术家要摆脱平庸的生活。平庸的生活也是集体化的一个结果吧?大家都是集体机器的一部分,所以你就只能甘于平凡,但是余华的动作是他的不甘于平凡,他要活出自己的精彩。所以我采用了一个面对它、理解它、不评论它的历史态度,去呈现这70年。

宋明炜:

王老师有没有问题要问?

王德威:

我没有什么问题,但是我就做一个小的附注,因为刚才贾导演已经回答了我想要问的问题。

马烽在这个纪录片访谈所扮演的角色是一个缺席的受访者,由他的女儿来代替回答各种问题。我在看到这一段的时候,我心里想的是不知道有多少观众可能体会到贾导和编剧的用心,马烽的《吕梁英雄传》是在1949年前后所谓的红色经典的最早、当时最受到大众瞩目的一个作品。

那个时候还是前集体化的时代,是打游击的时代。这里面当然有很多有意思的隐喻,值得我们继续思考。但是我刚才已经听到了贾导的回应,我也确认了的确这里有一个历史的线索,同时马烽所扮演了不在场的角色,我觉得是有意义的。

宋明炜:

我们现在就进入到这个环节,因为有很多朋友在我们的Q&A里面提了问题。首先是日本东京大学的石井刚教授的一个问题。他在您的作品中看到水和土的对照很美,甚至他考虑到您的作品有一个潜在的主题就是“水”,比如《三峡好人》中沈红对水的那种渴望,然后《山河故人》好像也在寻找“水”、大海和土地和解的故事。他也联想到80年代的第五代(导演)或者是之前的电影《老井》、《黄土地》里面的“水”,对“水”的这种表现是不一样的,《一直游到海水变蓝》也是有一个“水”的主题在里面,所以想让您谈谈对水的想法。

![]()

贾樟柯与水 | 图片来源:Styles123

贾樟柯:

我确实特别喜欢拍河流,拍三峡也是因为长江。我很喜欢长江流域,我也拍过一个短片就叫《河流上的爱情》。河流对我来说,首先它是运动的,不是静止的,它带有一种旅行感,一直在穿过山峦穿过大地在往前走。同时它是交汇的,正因为它是运动的交汇的,所以它是开放的。

从某种程度上水对我来说确实代表着一种运动的、开放的意象,《一直游到海水变蓝》也是这样一个意象的延伸,它可能跟我的成长有关系。因为我成长的环境是黄土高原,我们那里缺水,《老井》中就是表现缺水,它是一个基本的生活资料。对我来说,水不是郑义先生《老井》里面的那样一个基本的生活资料,而是一个远行、跟世界交互、开放互动这样的意象,带有一种我们成长阶段中,想了解这个世界的巨大冲动,带有这样一种记忆。

所以对于拍电影来说,从视觉上,我一看到河流就想拍,就拍了比较多的水、河流这些东西。我也觉得某种程度上,水也代表着某种隐秘的激情。因为所谓人体主要是由水构成,但是我们又看不见它在哪里,除非出汗的时候,所以它对我来说可能又兼具了某种隐藏的欲望,一种内在的分泌、一种内在的潜意识,但是更多的它对我来说代表着交互、运动、开放。

![]()

长江三峡 | 图片来源:Voachinese

宋明炜:

谢谢贾导对这个问题的回答,谢谢石井刚教授的问题。

另一个观众的问题,还是跟水有点关系。他的问题《一直游到海水变蓝》,这个题目为什么放在最后出现,最后还要通过余华再说一遍这句话,这个构思的考虑是什么?

贾樟柯:

游泳这个故事是我们全片拍的最后一个镜头,那时候天色将晚,在海边,马上光不够拍了。余华问我讲点什么,我说你随便讲点什么。他就突然讲了游泳的故事,脱口而出:一直游到海水变蓝。我当时就觉得这句话应该是这部电影的名字。因为一开始这部影片叫《一个村庄的文学》。它囊括了两个角度:一个是村庄,一个是文学。但是在拍的过程中,我觉得跟文学家合作有一个很省力的地方在于,他们每个人都虽然是口述,但是他们的结构能力很强,他们每个人的讲述内在都存在着结构,像梁鸿老师,她的结构就是家庭关系,父亲、母亲、姐姐一点一点推到儿子这一代人,它自身已经形成了一个结构。

所以在这样的一个结构里面,我觉得呈现出了一些基本的叙事点,或者说我们人类都要面临的问题:比如说吃饭、自由恋爱、归乡、远行、生病等问题,我觉得她谈到的这些个人经历中的这些痛点和问题才是电影真正的内容。一个村庄的文学可能是出发点、角度,但它涵盖不了整个电影的主题。

余华老师说到“一直游到海水变蓝”,我第一直觉就是海水版的愚公移山,实际上它解决了一个问题,就是一代代人在瞎折腾什么,大家折腾来折腾去,不就是希望生活更好一点,更容易一些?

一直游到海水变蓝,它就意味着是一个美好的社会世界。它也有一种内在的前行动力的含义在里面,所以就采用了这个名字做片名。它也是一个拍摄的印象,因为它是最后一天、最后一幕、最后一场。我当时剪辑的时候想干脆最后再出片名,因为我想,如果一开始就出《一直游到海水变蓝》,我怕观众以为是一个教游泳的电影,所以就放到了最后。

![]()

《一直游到海水变蓝》剧照 | 图片来源:知乎

宋明炜:

好,谢谢,还有一位观众,她的问题是:如今非虚构写作在中国的发展如何?有什么问题需要注意,非虚构写作的前景是怎样的?

梁鸿:

谢谢观众的提问。

我刚写了一篇论文叫《非虚构的审美特性与主体间性》,想研究一下当代的非虚构写作是什么样子的。我也做了一些资料的调查,看到现在的非虚构写作变成一个非常重要的现象,不光是文学内部的书写,比如像我们这样的专业作家的写作,一些深度报道的记者也开始写作非虚构的文学作品。它就不单单是一个报道了,也进入一个文学的叙事里边,还有一些自媒体,比如说网易的“人间真实故事”,腾讯的“谷雨”等等,他们都在做各种各样的非虚构书写。这种写作更加大众化、民间化。他们的叙述的作者更多是向大众铺陈,可能导致修饰、语言不太好,但他们就想讲个故事让你听到,我觉得这都是一个非常重要的现象。非虚构写作变成一个类似于大众化的运动的事情。文学史上好多次的试图大众化,这是一个思潮,是一个文学的内在冲动。

所以我觉得非虚构写作就目前而言,不单单从文学层面来讲,从一个社会叙事的现象来讲,也是一个越来越在扩张的事情。

我最近连续参加了好几次非虚构与社会学、非虚构与历史学、非虚构与新文学的座谈会,看不同的学科怎么样来理解非虚构、或者怎样来书写非虚构。我的收获非常大。以不同的视野重新进入写作,实际上也是想扩张、追求写作内部的空间,怎样能够容纳到更多知识视野和思考路径。

我觉得对于普通民众而言,如果他有这样一个空间、这样一个平台来发表他自己的故事,让人看到他的母亲、家庭、或者听到一个故事,也是非常棒的。也许它进入不了文学史,进入不了所谓后人的历史,但没关系,这都是当代的一个声音的呈现,个人的声音,一个倾诉的声音,这都是特别重要的。

所以我觉得非虚构写作有可能会在最近这些年成为一个比较有影响力的或比较重要的写作思潮,但它的面向会非常宽,不见得在文学领域,可能在其他领域都会有一些重要的书写出来。

宋明炜:

谢谢梁老师。

我接下来会把几个问题留给青年或者跟青年有关的问题,这几个问题都很有意思。有一位说,想问贾导和梁老师一个问题:您的作品与自己成长的地方环境密切相关,那么在您青少年时代会有意识思考自己的周围吗?这是关于过去的自己与生活之间的关系,或者这个问题也可以变成:今天你们已经都离开了自己原来的环境,那么会去想当年自己所在的一个环境是怎么样,当年有没有思考?

贾樟柯:

当然你说完全没有思考也不会,但是对于一个成长阶段的孩子来说,生活本来就是这个面貌,是很缺少反思的。在故乡生活,你第一眼看到是光线,这个世界就是这个光线;第一眼看到这个社会存在着不公,这个社会就是有这样的不公。你认为一切都是约定俗成的,我觉得可能每个人成长过程的这种改变不一样。

确实是文学改变了我,具体来说就是路遥的《人生》。这个小说为什么会改变我?因为它让我学会反思。它里面最重要的一个核心问题就是户口的问题。高加林是农村户口,他想进城进不了,他的悲剧就是由此诞生的。

![]()

汾阳老照片| 图片来源:搜狐

在这之前我也知道户口问题,因为我在县城里生活,是城市户口,但是我的同学有很多借读生都是农村户口。他们非常地用功,生活非常地艰苦,每个星期回趟家拿一些口粮,基本上真的是头悬梁锥刺股,为了考上一个中专,就跟梁鸿老师一样,考上就可以去城市。

这之前我觉得我没有反思,但是当你看了《人生》之后,你突然开始对所有看起来合理的事情有了一种怀疑跟反思。我觉得这就是我成长中非常重要的一点,而它是文学带来的。另外一次就是当你离开了故乡,当我到北京读大学,离故乡远了,回过头来再去看过去的生活,这是第二次清晰化的过程。我曾经讲过,离开故乡才能获得故乡。

其实现在想起来,我觉得拍电影跟写作都是离开的一种契机。我去写一个剧本,我去写小我的时候,就是离开故乡,站在一个更远的地方,获得去看故乡生活的新角度。在只有透过创作的时候,你才能有这种距离感,而这种距离感是重要的。

我觉得拍电影也好,写剧本也好,我都希望我能够有一种熟悉的陌生感,如果你没有一种陌生感,说明你可能对生活本身没有新的发现。只要对生活有新的发现,这个作品中一定会有一种陌生感,而那个陌生感对创作者或者读者来说是熟悉的,因为它是存在的,只是我们没有意识到,但是它是存在着的,可能是一种诗意、或者一种认识、或者一种人物关系。

![]()

贾樟柯长大的街道| 图片来源:搜狐

宋明炜:

下一个问题是问梁老师的,这是我们都认识的Jannis陈济舟, 他是哈佛大学的学生。他的问题是:2000年以来,很多曾经在城市中长大的80后、90后,在海外生活了多年的青年都回国了,有的回到城市,有的回到了乡村。所以他想问梁鸿老师对于这些青年再重新认识和描写乡村的时候应该注意什么?

梁鸿:

我刚好就举一个小例子,我昨天在大南坡遇到崔峤的基金会团队的一个年轻同事,河南洛阳的,在澳洲读的金融本科、研究生,在银行有很好的工作却辞职了,先是在大凉山那边支教一年,今年到了崔峤的团队。他们是提前好几天来大南坡,给孩子们讲怎么做电影。我跟他聊天,聊得比较深,他说其实他家庭都是一般家庭,但是他的父母比较开明,而他自己有一种强烈的愿望——希望做一些更有社会价值的事情。于是,他选择了去山区支教。我说其实这种志愿活动也会消耗你的生命,因为事情并没有那么简单,你到任何一个地方,尤其在中国在乡村都会有无数的掣肘给你,他说没有关系,我要体验一下,我要去做现在的我愿意去体验的事情。还有另外一个女生,她是在英国留学回来做这个事情的。

所以回到刚才那个话题上,我觉得今天很多年轻人重新回到中国,尤其是那些受过很好大学教育的,又有一些理想的年轻人,是非常好的一件事情。我跟他们这两天一直在一起,当地学校的孩子们一会儿过来抱一下老师,一会儿过来给老师拿个东西吃,我都特别的感动。我觉得这样的青年即使在国外好多年,但如果有一天他有了这种愿望,他愿意了解中国的乡村,中国的整个社会,不管在哪个地方,他都会回来做一段时间,哪怕将来他又回银行了也没关系。他心里面有这样一种(经历),会有一个种子始终在。所以实际上,我没有那么失望。一定有这样的年轻人会汇集起来做一点点事情。

![]()

大南坡的孩子们| 图片来源:大南坡公众号

宋明炜:

最后我还想问其中一个观众的问题,他是问梁老师是否还会再写梁庄,同样我也想把这个问题再问一下贾导演,你是否能透漏一点下一部电影的内容?

梁鸿:

我在写完《梁庄十年》的时候,突然间有一种特别大的热情。我突然发现我跟梁庄是在同一个历史长河里边的行走的事物,老了,去了,然后又来了,好像大家跟着我和村庄一起成长。过了10年、20年我是什么样子?我书里面写的人物又是什么样子?所以我在我的《梁庄十年》里面都做了注解,在上一本书里面他们在干嘛,他们是什么样子的,然后在这本书是什么样子。所以,我想有可能10年、20年后,如果我还在的话,我可能会再写梁庄——那些人物他们都到什么地方去了,就像一个村庄志一样的,让大家有一种跟梁庄一起生活的感觉。一想起来还挺兴奋的,所以我也期待我能活的时间稍稍长一点,看有什么大的变化。

贾樟柯:

我在疫情期间从去年到现在写了三个剧本,但是我觉得我现在处在一个思想的重组期,并没有那么确定。我觉得确实疫情的变化、政治经济的变化、现实的变化,需要去多想一想,多去感受一下,然后再做出决定去拍什么。

这是我从97年拍《小武》到现在从来没有过的,(以前)都是一气呵成,深信不疑地在往下拍,但是经历疫情的震荡,特别是世界重新封闭以后,在某种程度上全球化衰退的大背景下,对人、对事很多看法在发生变化,但是它具体是什么?

我觉得可能过去我们内在的表达动力是来自于政治层面的,或者说是历史层面,后来逐渐改变成身份层面—— 比如《小武》就是一个身份的问题—— 还有性别方面的。今天的这种焦灼点在哪里?我似乎感受到了,但又没有抓住它。我希望我要想一想,再决定去拍什么。

宋明炜:

相信我们在收听的所有人,所有喜欢贾导演和梁老师的作品的朋友们都会非常期待你们的下一部作品。

在我请王老师做总结之前,我先对我们的支持单位做一次特别的感谢,本次活动的支持机构包括哈佛大学的费正清中心、韦尔斯利学院的东亚语言文化系、韦尔斯利学院Newhouse人文中心、北京当代艺术基金会,还有纽约Verso出版社。

王德威:

在今天的这样的一场难得的论坛里面,我个人真的是深受启发。和过去的线上活动或是论坛形式的讨论相比,我觉得像今天密度这么高的对话和交流真的是非常少见。在这里我要特别感谢梁鸿教授以及贾导演。

在100年以前,鲁迅出版了他的短篇《故乡》,而在整整100年之后,我们有像梁鸿老师、像贾导演这样的艺术的工作者以及文字的实验者,继续在中国这块土地上从乡村出发,一直游泳游到海洋,看见最蓝色的海洋,这是我们大家共同的心愿。

我想引用鲁迅在《故乡》里面我们都熟知的一段话:“世上本没有路,走的人多了,也便成了路。”我想我们都是在路上行走的人,也希望在贾导演和梁鸿的好作品能照亮我们的前行道路,让我们有更多更美好的发现。也许我们有一天终会看到蔚蓝的大海,谢谢大家。

以下为采访文字的后半部分。

(一)现实与科幻

宋明炜:

刚才贾樟柯导演已经打开了他的镜头。我作为主持人先来问贾导演一个问题。我听了您跟许知远的一个对话,提到了对科幻的看法,您觉得中国现在很科幻。事实上,我回想您的很多电影,比如《三峡好人》和后来的《江湖儿女》都有飞碟UFO的这种画面,而且《山河故人》也有一个跨越——时间突然来到20世纪中叶,但是未来的现实好像没有太大的变化。

您虽然被当作一位非常写实的导演,但在您的作品中我常常感受到一种文学性的抒情,一种 surreal(超现实)的感觉。而且我知道您刚刚主持了平遥电影展,把最佳影片给了一部科幻电影,所以想代表广大的科幻迷问一个问题:“您怎么看待科幻?会不会真的有一天拍一个科幻电影?”

贾樟柯:

我可以说是个科幻盲,那天跟许知远聊也是瞎说,仅有一点想象。在我过去的电影中有一些超现实元素,但它是被动的。并不是我有很多科幻的思维,而是中国的现实确实呈现出了很魔幻的、很不可思议的一面。当你面对这样一个现实,怎么把这种感觉拍出来呢?

作为导演得找新的手段,那些想象其实是自然而然的,并不是建构在一部有完整世界观体系、有科学依据跟猜想的科幻小说之上的。对我来说这就是“被动科幻主义”。我第一次体现这种超现实氛围的影片是在《三峡好人》。因为去到奉节长江边的小城之后,这个场景本身给我非常大的震撼,因为那是一个在中国唐诗里被咏唱过的古城。我去的时候它整个县城面积很大,但是它(废墟)只有一米多高。为什么?因为都拆掉了。坍塌的废墟只有一米多。整个场景对我们来说完全是一个超现实的场景,是一个很难想象的类似世纪末日、或遭受过核打击、或遭受外星人破坏之后的一种空间。

因为有了这样一个真实的场域,这个场域本身它有超现实的氛围,所以我电影才开始想象到飞碟、飞走的塔等,我觉得它是被动地来自于现实的——一种本身存在的神秘主义、或者超现实主义。因为我是一个科学知识薄弱的人,这是我本人极大的短板,所以我很难去驾驭一个真正的科幻作品,但是不妨碍这也是超现实的一部分。就连我这种高中物理考17分的学生也开始有科幻想象了,这本就是超现实的一部分,谢谢。

《三峡好人》剧照 | 图片来源:cinephilia

(二)文学与电影

宋明炜:

我接下来再问一个问题,请贾导演和梁老师一起回答。我们都看到《一直游到海水变蓝》是一个以文学为主题的电影,当然也是一个以乡村为主题、以中国为主题或者历史为主题的电影。这部电影的文学性非常强,而您本人也是一个文学性特别强的导演,因为您的编剧功力很厉害,您的很多剧本拍成电影之后,故事的强度是非常大的。您会在坎城(戛纳电影节)获得最佳剧本奖,这都是一种证明,我也特别喜欢《江湖儿女》那样一种非常有张力的叙述。

您以前的作品都有很强的文学性,在《一直游到海水变蓝》中,您把文学性本身变成了主题,这是一个超级文本,里面要回答的问题都是跟文学有关的。我想请问一下您是怎么考量的?怎么会在这个时候做这样一个关于文学的电影?

然后我想特别问一下您和梁鸿老师的合作是怎么样的?也请梁老师参与到关于合作的这一部分的回答中。

贾樟柯:

谢谢。这个影片产生的过程是通过多种渠道,而不是由一个简单的构思突然产生的。

我首先注意到了乡村。2015年,在北京生活的母亲想回老家。我是我们家独子,我得陪着她回去。特别是每年夏天,母亲觉得北京热,所以我从2015年开始有大量的时间在老家生活。我们主要住在我们县城边的一个村庄,就是电影中的贾家庄。

其实我过去对真正意义上的农村并不是太关注,我自己作品中大部分是县城,它是一个城乡结合部,介于城市跟乡村之间。我对于纯粹的乡村也没有太多经验,因为我是县城长大的,我父亲是中学的语文老师,我母亲是国营商场的售货员。我有很多亲戚在农村,更了解一些(农村),但是没有那么深入。

回到老家村庄生活之后,农村的现状让我非常关注。它有很多现实的问题,比如存在空心化的问题,只留下了老人、儿童、残疾人,青壮年流失。我在读梁鸿老师的几本书的时候有一个极大的共鸣,我觉得现实的乡村发生了非常大的变化。

我有很多朋友是文学家,或者说是文学爱好者,他们很喜欢写。他们可能从事的职业是企业的高管、跨国公司的运营人员,但是他们写的小说都是农村题材,我觉得这个情况就很有趣。写作会不由自主回到跟自己现实生活反差很大的一个来路。大部分这样的作家当然都有早年的农村生活经验,然后注入到了文学创作中。用文学书写农村是中国文学一直没有中断的一个传统。

我觉得这是很有趣的一个情况,一方面是文学一直没有中断对农村的观察表达,另外一方面,在公共话语里面,农村基本上是空白的。人们并不太讨论农村的情况,偶尔只能从新闻里听到农业政策、农村发生了什么,但是真正去回到日常生活的场域里面,去感受当下的农村这种话题是没有的。大部分是跟农村有关的经济新闻、科技新闻,比如哪里弄了光伏发电、哪里培植了水稻等,都是这样子的。日常农村的日常生活在公共话语空间里面是很缺席的。你会发现一方面是文学一直在讲述,像梁鸿老师他们一直在写;一方面是公共话语讨论的缺少。所以那时候我觉得是不是应该拍一部电影。

我对农村开始变得非常感兴趣,特别是把它放在一个比较长的历史时间里面去讨论它。

另外一方面就是现在的城市化带来的人的变化是特别大的。我有几个同学,他们跟我一样,都是在小城市成长,长大了去了大城市或者移民到美国、澳大利亚。他们的下一代人对我们这一代人的生活已经毫不知情了,彼此之间有非常大的隔膜。在这样的情况下,我觉得是不是可以拍一部电影,把我们的来路——中国人是如何一步一步走过来的经历——讲出来,而这个焦点放在农村。这样就最终有了这个电影《一直游到海水变蓝》,跟梁鸿老师合作。

我之前也不认识梁老师,但我是她的读者,我喜欢她的书,后来通过文学界的朋友欧阳江河找到梁老师。在拍摄它之前,我们并没有长时间的交谈,但是我跟我的合作者——脚本作者万佳欢一起做了很多资料收集。她原来在《中国新闻周刊》做了十几年文化记者,她很会做访问的提纲编排。我们做了一个很完整的资料收集。第一次拍摄就约了梁老师在一个裁缝店。为什么会选择那个裁缝店?因为我觉得这个裁缝店很像梁鸿老师笔下那些离开梁庄的女性进入城市后去的地方。如果梁鸿没有读书,没有读出来博士,可能也在裁缝店里工作。我觉得(在这里)可能对她会带来一点心理影响或者会有一种氛围的感染,所以我们第一次就在那个裁缝店,坐下来拍摄、聊天。就这样拍下来了。

《一直游到海水变蓝》剧照 | 图片来源:搜狐电影

梁鸿:

刚才贾导其实也说了很多。我之前确实和贾导不认识,但我是贾导的电影粉丝,因为他的电影我都非常熟悉。我曾经跟他讲过,我在大学里面开一门课叫中文写作,我拿他的《小武》当文学文本让大家看电影,然后写一个其中的场景或者人物,我来改。所以我至少看了15遍,因为我教了15年中文写作,但居然还没有看够。

我觉得他拍的(电影)里面有一种特别现实的核心,这个现实不是现实主义的现实,而是对现实生活产生某种深刻的理解之后,对真实生活场景的呈现。比如《小武》里面有很多街道场景,我觉得那个东西太具有非虚构精神了,尽管可能里边也有安排的(人物),但里面那种熙熙攘攘的、从来没有呈现在历史叙述里的一些面孔,是特别重要的。

所以当时贾导团队跟我联系的时候,我是特别开心的。但我并不知道贾导要做一个大电影,我以为就是一个访谈、或者一个会议。到那里之后,坐在裁缝店之后,我被贾导拿在手里边采访稿子给震惊了,他问得太细了。不过我要插一句,贾导,如果我在农村,我不会在裁缝店,因为我手特别笨。我姐姐说如果我在农村干活,可能嫁不出去了(笑)。我姐姐经常担心我嫁不出去这个问题(笑)。

在裁缝店的时候,贾导坐在摄影机后面,我觉得好像突然间进入到过去的时间隧道里,你的童年、少年、你的整个家庭经历,当时是不自觉浮现的。去呈现你自己是一件很大的事情,所以我觉得贾导是一个非常高超的采访者。那天可能(采访)有三个小时吧,就这样我把自己的生活经历、情感的某些东西都打开了。

看了电影之后,我觉得还是非常好的,我也是历史上的一份子,我能够把自己在八九十年代的一个生活的历程、你内心的痛、你的家庭样态(呈现出来)。因为我的父亲实际上是一个非常典型的中国父亲、中国男人,我们都不知道怎么样去处理家庭关系。中间我谈到(的内容)其实是非常隐私的,我内心还稍稍有点犹豫,但后来我一想,其实中国的家庭关系就是这样子的,非常沉默、彼此妥协、彼此牺牲、但是又找不到彼此的通道。我为什么写《梁光正的光》,也是希望能够进一步去写中国这种家庭的状态——是情感上的,不单单是经济上的——特别艰难地去表述,如何去相互地理解、相互地接近。

所以我觉得贾导这个电影其实也给了我一个契机,能够让大家看到。我看反馈的时候(发现)很多人通过我的分享都想到了自己的父亲,甚至想到了自己的家庭,甚至是一个久远的人。我还是挺高兴的,所以我也特别开心能够参与到这部电影里面来。

宋明炜:

谢谢二位。

请小白Michael(白睿文)来问一个问题好吗?你肯定有很多话题可说。

(三)乡村的变化

白睿文:

我想问贾导和梁鸿老师。我觉得两位的创作里非常核心的主题就是变化,而且这个变化当中带着一种自相矛盾:一方面旧的不去新的不来,另一方面在这个过程中也有很多破坏性,很多旧的东西丢了。贾导的汾阳和梁鸿的梁庄,他们已经变成很多读者和观众想象中国乡村或者县城的重要地标。从二位开始创作到现在已经20多年了,这20多年以来,汾阳和梁庄都已经经历过这么多的变化,从两位个人的角度来看,这些变化当中最令你兴奋的部分是什么?最令你心碎的部分又是什么?

贾樟柯:

刚好今天把两个事安排到一起,前面是跟 Richard(Richard Pena, 哥伦比亚大学教授、纽约林肯中心电影协会前任主席,贾导演在进入我们的会场之前,在纽约会场和Pena教授有另一个会谈) 谈《小武》,那是我第一部影片,1997年拍摄的。从那个时候《小武》也在谈我当时感受到的变化,因为那是90年代末,中国经济开始大幅度变化发展,这种发展带来了新的价值观,带来新的人和人之间的关系,它影响到了汾阳这样一个最基层的中国社会。

《小武》剧照 | 图片来源:Sinema

这种变化可能早几年已经在大城市发生,但中国是一个垂直管理的社会,社会的改变通常是逐级发生的。到90年代末的汾阳,我们能感受到这种巨大改变,甚至是带有一种摧毁性质的改变。这个摧毁不一定是坏事,因为它带来的首先是人际关系之间的一种变化。

整个《小武》我觉得今天回忆起来,外部的变化当然很多了。那时的手提电话还不是智能手机,现在已经是移动互联的时代;那个时候人和人传递信息还是通过BB机,现在已经有微信、抖音等各种社交软件;那时候还没有电子支付,现在都是扫码支付了;那时候出远门只能坐长途汽车,现在都已经有高铁了。这种变化很多,但我觉得最剧烈的一个变化,也是最矛盾的一个变化,就是人和人之间人际交往的热情不太一样了。

我觉得90年代之前,可能由于是传统的农业社会过来的,我们的家庭关系、家族关系、朋友关系以及同学关系,彼此之间的对情感的渴望是相当剧烈的,不单是爱情,还有对友情的渴望、对家庭亲情的渴望,还有我们耗费在其中的热情、抵触和斗争。但是我觉得今天大家都逐渐淡了,这个淡也不一定是坏事,它可能带有一种更强烈的自我意识、一种人和人之间的距离感、边界感。过去很多时候没有边界,甚至彼此侵犯了对方的隐私。但今天我们都开始有很多这样的边界,但不能说好还是坏。

如果今天我们在拍一部电影,拍当下的中国,很难拍出这种浓烈的情感运动,比如说爱情,可能单向度的还有,但是一个人每天把全部的热情放在一件事的时代已经过去了。恐怕对于艺术创作来说,观察中国人性格变化这是很重要的一个改变,像我拍《山河故人》、《江湖儿女》,最近这两部都是把故事放在一个比较长的时间里面去写它。那种外部的变化其实很好捕捉的,无非是诺基亚手机变成了苹果,四八六的台式电脑变成了笔记本电脑,比较隐秘的变化是我更关注的。传统的情感方法确实在瓦解,新的是什么?

可能互联网作用了一部分。我非常喜欢看弹幕,你能看到大众的心态、社会的心理。过去我们朋友买几瓶酒一聊一晚上谈艺术、谈生活,可能两个朋友吵了架会坐下来把这个事情讲清楚、讲一晚上,现在却变成了一条短信,变成了弹幕上的这种排解,这种改变还是挺大的。

梁庄废弃的小学 | 图片来源:搜狐网

(四)声音与叙事

宋明炜:

现在我们请李洁老师提问。

李洁:

今天很高兴,因为贾导的电影我看了20年,有的电影像《站台》可能看了十几遍,还有《三峡好人》。我特别喜欢《站台》,因为它创造出了80年代的声景,它不但有人物的声音、还有其他各种时代的噪音、还有流行音乐的声音。所以我想问一个细节的问题,就是《一直游到海水变蓝》在最开始还没有看到画面的时候,听到了一个嘟嘟嘟像电报的声音,之后是口哨的声音,然后是“一二一,团结紧张严肃活泼”,然后是唱戏的声音。这些声音是刻意把它放在里面吗?能不能阐释一下为什么要选择这些声音放在片头?

贾樟柯:

整个电影内在的叙事线是从1949年讲到现在,主要是1949年前后到五六十年代,然后贾平凹老师、余华老师、梁鸿老师以接力形式进行的中国现代70年个人经验的讲述。

这个故事的起点回到那个年代,具有某种体制化、集体化、军事化的特点。当时即将进入冷战,所以这种已经消失的无线电波、集体跑步出操的声音,构成了电影声音的起点,它是整个故事讲述的开端。

接下来马烽的部分主要讲集体化。当时为什么搞集体化?当时的历史条件下,为什么要去做它?内在的动因是什么?就是由这个讲起,所以这个声音的场域实际上是作为叙事的一部分,因为电影语言不能讲那么直白。但是我希望这个声音能把大家带回到那个年代,回到冷战前后的故事。

李洁:

我能不能接着再问一个细节的问题,因为是看了《一直游到海水变蓝》之后去看了《我们村里的年轻人》,其中有一个场景是女主人为了去参加引泉水的水利工程,当场就把辫子给剪掉了。我马上想到《站台》里面的钟萍烫头发、跳舞的场景,但是我不知道这里面没有任何的关联。我看您的早期的片子,觉得好像也有一种《我们村里的年轻人》或者县城里的年轻人的这种感觉。当然看过《三峡好人》和《中国在梁庄》之后,再去看1959年拍摄的这种吟诵乡村山水的片子,会联想到现在对农村生态的破坏或者现在的留守儿童等等,感慨很不一样。

所以想问一下您的电影,类似《我们村里的年轻人》这样的电影,这是一种继承、还是一种批判?

1959年影片《我们村里的年轻人》| 图片来源:搜狐网

贾樟柯作品《站台》| 图片来源:豆瓣

贾樟柯:

我觉得是完全不一样的。如果说《我们村里的年轻人》是奔向集体化的,那么《站台》里的年轻人是挣脱集体的。隔了几十年都是年轻人,但是他们的选择不一样。在我早期的几部电影里面都有一种从集体争脱进入到个体、尊重个体的这样一个过程,这也确实是发生在中国历史的一个真实情况。

我觉得《一直游到海水变蓝》呈现的是五六十年代在生产力极其低下的情况下,没饭吃、没有科技、也没财力,只能把人组织起来,当时想到的一个办法。有了集体化之后,它带来了非常多的社会问题。贾平凹老师所讲的修水库、到家里面吃大锅饭,这就是一个延续性的影响。

那么说到《站台》里的年轻人,实际上改革开放很大程度上把个人从一个集体的意识里面解放出来,尊重个体的权利和意识。电影里,我们不能忽略任何一个社会的脚印,《一直游到海水变蓝》就是这样,不管这个是你喜欢的还是不喜欢的,它发生过,为什么发生?我们要去面对它,去了解它。

所以《一直游到海水变蓝》中,从马烽先生到余华也是一个转变。我们看到余华就是个人奋斗,个性很强的艺术家要摆脱平庸的生活。平庸的生活也是集体化的一个结果吧?大家都是集体机器的一部分,所以你就只能甘于平凡,但是余华的动作是他的不甘于平凡,他要活出自己的精彩。所以我采用了一个面对它、理解它、不评论它的历史态度,去呈现这70年。

宋明炜:

王老师有没有问题要问?

王德威:

我没有什么问题,但是我就做一个小的附注,因为刚才贾导演已经回答了我想要问的问题。

马烽在这个纪录片访谈所扮演的角色是一个缺席的受访者,由他的女儿来代替回答各种问题。我在看到这一段的时候,我心里想的是不知道有多少观众可能体会到贾导和编剧的用心,马烽的《吕梁英雄传》是在1949年前后所谓的红色经典的最早、当时最受到大众瞩目的一个作品。

那个时候还是前集体化的时代,是打游击的时代。这里面当然有很多有意思的隐喻,值得我们继续思考。但是我刚才已经听到了贾导的回应,我也确认了的确这里有一个历史的线索,同时马烽所扮演了不在场的角色,我觉得是有意义的。

(五)嘉宾提问

宋明炜:

我们现在就进入到这个环节,因为有很多朋友在我们的Q&A里面提了问题。首先是日本东京大学的石井刚教授的一个问题。他在您的作品中看到水和土的对照很美,甚至他考虑到您的作品有一个潜在的主题就是“水”,比如《三峡好人》中沈红对水的那种渴望,然后《山河故人》好像也在寻找“水”、大海和土地和解的故事。他也联想到80年代的第五代(导演)或者是之前的电影《老井》、《黄土地》里面的“水”,对“水”的这种表现是不一样的,《一直游到海水变蓝》也是有一个“水”的主题在里面,所以想让您谈谈对水的想法。

贾樟柯与水 | 图片来源:Styles123

贾樟柯:

我确实特别喜欢拍河流,拍三峡也是因为长江。我很喜欢长江流域,我也拍过一个短片就叫《河流上的爱情》。河流对我来说,首先它是运动的,不是静止的,它带有一种旅行感,一直在穿过山峦穿过大地在往前走。同时它是交汇的,正因为它是运动的交汇的,所以它是开放的。

从某种程度上水对我来说确实代表着一种运动的、开放的意象,《一直游到海水变蓝》也是这样一个意象的延伸,它可能跟我的成长有关系。因为我成长的环境是黄土高原,我们那里缺水,《老井》中就是表现缺水,它是一个基本的生活资料。对我来说,水不是郑义先生《老井》里面的那样一个基本的生活资料,而是一个远行、跟世界交互、开放互动这样的意象,带有一种我们成长阶段中,想了解这个世界的巨大冲动,带有这样一种记忆。

所以对于拍电影来说,从视觉上,我一看到河流就想拍,就拍了比较多的水、河流这些东西。我也觉得某种程度上,水也代表着某种隐秘的激情。因为所谓人体主要是由水构成,但是我们又看不见它在哪里,除非出汗的时候,所以它对我来说可能又兼具了某种隐藏的欲望,一种内在的分泌、一种内在的潜意识,但是更多的它对我来说代表着交互、运动、开放。

长江三峡 | 图片来源:Voachinese

宋明炜:

谢谢贾导对这个问题的回答,谢谢石井刚教授的问题。

另一个观众的问题,还是跟水有点关系。他的问题《一直游到海水变蓝》,这个题目为什么放在最后出现,最后还要通过余华再说一遍这句话,这个构思的考虑是什么?

贾樟柯:

游泳这个故事是我们全片拍的最后一个镜头,那时候天色将晚,在海边,马上光不够拍了。余华问我讲点什么,我说你随便讲点什么。他就突然讲了游泳的故事,脱口而出:一直游到海水变蓝。我当时就觉得这句话应该是这部电影的名字。因为一开始这部影片叫《一个村庄的文学》。它囊括了两个角度:一个是村庄,一个是文学。但是在拍的过程中,我觉得跟文学家合作有一个很省力的地方在于,他们每个人都虽然是口述,但是他们的结构能力很强,他们每个人的讲述内在都存在着结构,像梁鸿老师,她的结构就是家庭关系,父亲、母亲、姐姐一点一点推到儿子这一代人,它自身已经形成了一个结构。

所以在这样的一个结构里面,我觉得呈现出了一些基本的叙事点,或者说我们人类都要面临的问题:比如说吃饭、自由恋爱、归乡、远行、生病等问题,我觉得她谈到的这些个人经历中的这些痛点和问题才是电影真正的内容。一个村庄的文学可能是出发点、角度,但它涵盖不了整个电影的主题。

余华老师说到“一直游到海水变蓝”,我第一直觉就是海水版的愚公移山,实际上它解决了一个问题,就是一代代人在瞎折腾什么,大家折腾来折腾去,不就是希望生活更好一点,更容易一些?

一直游到海水变蓝,它就意味着是一个美好的社会世界。它也有一种内在的前行动力的含义在里面,所以就采用了这个名字做片名。它也是一个拍摄的印象,因为它是最后一天、最后一幕、最后一场。我当时剪辑的时候想干脆最后再出片名,因为我想,如果一开始就出《一直游到海水变蓝》,我怕观众以为是一个教游泳的电影,所以就放到了最后。

《一直游到海水变蓝》剧照 | 图片来源:知乎

宋明炜:

好,谢谢,还有一位观众,她的问题是:如今非虚构写作在中国的发展如何?有什么问题需要注意,非虚构写作的前景是怎样的?

梁鸿:

谢谢观众的提问。

我刚写了一篇论文叫《非虚构的审美特性与主体间性》,想研究一下当代的非虚构写作是什么样子的。我也做了一些资料的调查,看到现在的非虚构写作变成一个非常重要的现象,不光是文学内部的书写,比如像我们这样的专业作家的写作,一些深度报道的记者也开始写作非虚构的文学作品。它就不单单是一个报道了,也进入一个文学的叙事里边,还有一些自媒体,比如说网易的“人间真实故事”,腾讯的“谷雨”等等,他们都在做各种各样的非虚构书写。这种写作更加大众化、民间化。他们的叙述的作者更多是向大众铺陈,可能导致修饰、语言不太好,但他们就想讲个故事让你听到,我觉得这都是一个非常重要的现象。非虚构写作变成一个类似于大众化的运动的事情。文学史上好多次的试图大众化,这是一个思潮,是一个文学的内在冲动。

所以我觉得非虚构写作就目前而言,不单单从文学层面来讲,从一个社会叙事的现象来讲,也是一个越来越在扩张的事情。

我最近连续参加了好几次非虚构与社会学、非虚构与历史学、非虚构与新文学的座谈会,看不同的学科怎么样来理解非虚构、或者怎样来书写非虚构。我的收获非常大。以不同的视野重新进入写作,实际上也是想扩张、追求写作内部的空间,怎样能够容纳到更多知识视野和思考路径。

我觉得对于普通民众而言,如果他有这样一个空间、这样一个平台来发表他自己的故事,让人看到他的母亲、家庭、或者听到一个故事,也是非常棒的。也许它进入不了文学史,进入不了所谓后人的历史,但没关系,这都是当代的一个声音的呈现,个人的声音,一个倾诉的声音,这都是特别重要的。

所以我觉得非虚构写作有可能会在最近这些年成为一个比较有影响力的或比较重要的写作思潮,但它的面向会非常宽,不见得在文学领域,可能在其他领域都会有一些重要的书写出来。

宋明炜:

谢谢梁老师。

我接下来会把几个问题留给青年或者跟青年有关的问题,这几个问题都很有意思。有一位说,想问贾导和梁老师一个问题:您的作品与自己成长的地方环境密切相关,那么在您青少年时代会有意识思考自己的周围吗?这是关于过去的自己与生活之间的关系,或者这个问题也可以变成:今天你们已经都离开了自己原来的环境,那么会去想当年自己所在的一个环境是怎么样,当年有没有思考?

贾樟柯:

当然你说完全没有思考也不会,但是对于一个成长阶段的孩子来说,生活本来就是这个面貌,是很缺少反思的。在故乡生活,你第一眼看到是光线,这个世界就是这个光线;第一眼看到这个社会存在着不公,这个社会就是有这样的不公。你认为一切都是约定俗成的,我觉得可能每个人成长过程的这种改变不一样。

确实是文学改变了我,具体来说就是路遥的《人生》。这个小说为什么会改变我?因为它让我学会反思。它里面最重要的一个核心问题就是户口的问题。高加林是农村户口,他想进城进不了,他的悲剧就是由此诞生的。

汾阳老照片| 图片来源:搜狐

在这之前我也知道户口问题,因为我在县城里生活,是城市户口,但是我的同学有很多借读生都是农村户口。他们非常地用功,生活非常地艰苦,每个星期回趟家拿一些口粮,基本上真的是头悬梁锥刺股,为了考上一个中专,就跟梁鸿老师一样,考上就可以去城市。

这之前我觉得我没有反思,但是当你看了《人生》之后,你突然开始对所有看起来合理的事情有了一种怀疑跟反思。我觉得这就是我成长中非常重要的一点,而它是文学带来的。另外一次就是当你离开了故乡,当我到北京读大学,离故乡远了,回过头来再去看过去的生活,这是第二次清晰化的过程。我曾经讲过,离开故乡才能获得故乡。

其实现在想起来,我觉得拍电影跟写作都是离开的一种契机。我去写一个剧本,我去写小我的时候,就是离开故乡,站在一个更远的地方,获得去看故乡生活的新角度。在只有透过创作的时候,你才能有这种距离感,而这种距离感是重要的。

我觉得拍电影也好,写剧本也好,我都希望我能够有一种熟悉的陌生感,如果你没有一种陌生感,说明你可能对生活本身没有新的发现。只要对生活有新的发现,这个作品中一定会有一种陌生感,而那个陌生感对创作者或者读者来说是熟悉的,因为它是存在的,只是我们没有意识到,但是它是存在着的,可能是一种诗意、或者一种认识、或者一种人物关系。

贾樟柯长大的街道| 图片来源:搜狐

宋明炜:

下一个问题是问梁老师的,这是我们都认识的Jannis陈济舟, 他是哈佛大学的学生。他的问题是:2000年以来,很多曾经在城市中长大的80后、90后,在海外生活了多年的青年都回国了,有的回到城市,有的回到了乡村。所以他想问梁鸿老师对于这些青年再重新认识和描写乡村的时候应该注意什么?

梁鸿:

我刚好就举一个小例子,我昨天在大南坡遇到崔峤的基金会团队的一个年轻同事,河南洛阳的,在澳洲读的金融本科、研究生,在银行有很好的工作却辞职了,先是在大凉山那边支教一年,今年到了崔峤的团队。他们是提前好几天来大南坡,给孩子们讲怎么做电影。我跟他聊天,聊得比较深,他说其实他家庭都是一般家庭,但是他的父母比较开明,而他自己有一种强烈的愿望——希望做一些更有社会价值的事情。于是,他选择了去山区支教。我说其实这种志愿活动也会消耗你的生命,因为事情并没有那么简单,你到任何一个地方,尤其在中国在乡村都会有无数的掣肘给你,他说没有关系,我要体验一下,我要去做现在的我愿意去体验的事情。还有另外一个女生,她是在英国留学回来做这个事情的。

所以回到刚才那个话题上,我觉得今天很多年轻人重新回到中国,尤其是那些受过很好大学教育的,又有一些理想的年轻人,是非常好的一件事情。我跟他们这两天一直在一起,当地学校的孩子们一会儿过来抱一下老师,一会儿过来给老师拿个东西吃,我都特别的感动。我觉得这样的青年即使在国外好多年,但如果有一天他有了这种愿望,他愿意了解中国的乡村,中国的整个社会,不管在哪个地方,他都会回来做一段时间,哪怕将来他又回银行了也没关系。他心里面有这样一种(经历),会有一个种子始终在。所以实际上,我没有那么失望。一定有这样的年轻人会汇集起来做一点点事情。

大南坡的孩子们| 图片来源:大南坡公众号

宋明炜:

最后我还想问其中一个观众的问题,他是问梁老师是否还会再写梁庄,同样我也想把这个问题再问一下贾导演,你是否能透漏一点下一部电影的内容?

梁鸿:

我在写完《梁庄十年》的时候,突然间有一种特别大的热情。我突然发现我跟梁庄是在同一个历史长河里边的行走的事物,老了,去了,然后又来了,好像大家跟着我和村庄一起成长。过了10年、20年我是什么样子?我书里面写的人物又是什么样子?所以我在我的《梁庄十年》里面都做了注解,在上一本书里面他们在干嘛,他们是什么样子的,然后在这本书是什么样子。所以,我想有可能10年、20年后,如果我还在的话,我可能会再写梁庄——那些人物他们都到什么地方去了,就像一个村庄志一样的,让大家有一种跟梁庄一起生活的感觉。一想起来还挺兴奋的,所以我也期待我能活的时间稍稍长一点,看有什么大的变化。

贾樟柯:

我在疫情期间从去年到现在写了三个剧本,但是我觉得我现在处在一个思想的重组期,并没有那么确定。我觉得确实疫情的变化、政治经济的变化、现实的变化,需要去多想一想,多去感受一下,然后再做出决定去拍什么。

这是我从97年拍《小武》到现在从来没有过的,(以前)都是一气呵成,深信不疑地在往下拍,但是经历疫情的震荡,特别是世界重新封闭以后,在某种程度上全球化衰退的大背景下,对人、对事很多看法在发生变化,但是它具体是什么?

我觉得可能过去我们内在的表达动力是来自于政治层面的,或者说是历史层面,后来逐渐改变成身份层面—— 比如《小武》就是一个身份的问题—— 还有性别方面的。今天的这种焦灼点在哪里?我似乎感受到了,但又没有抓住它。我希望我要想一想,再决定去拍什么。

宋明炜:

相信我们在收听的所有人,所有喜欢贾导演和梁老师的作品的朋友们都会非常期待你们的下一部作品。

在我请王老师做总结之前,我先对我们的支持单位做一次特别的感谢,本次活动的支持机构包括哈佛大学的费正清中心、韦尔斯利学院的东亚语言文化系、韦尔斯利学院Newhouse人文中心、北京当代艺术基金会,还有纽约Verso出版社。

王德威:

在今天的这样的一场难得的论坛里面,我个人真的是深受启发。和过去的线上活动或是论坛形式的讨论相比,我觉得像今天密度这么高的对话和交流真的是非常少见。在这里我要特别感谢梁鸿教授以及贾导演。

在100年以前,鲁迅出版了他的短篇《故乡》,而在整整100年之后,我们有像梁鸿老师、像贾导演这样的艺术的工作者以及文字的实验者,继续在中国这块土地上从乡村出发,一直游泳游到海洋,看见最蓝色的海洋,这是我们大家共同的心愿。

我想引用鲁迅在《故乡》里面我们都熟知的一段话:“世上本没有路,走的人多了,也便成了路。”我想我们都是在路上行走的人,也希望在贾导演和梁鸿的好作品能照亮我们的前行道路,让我们有更多更美好的发现。也许我们有一天终会看到蔚蓝的大海,谢谢大家。