郭廖辉:找寻内敛有力的建筑

新声 NEW VOICE

支持青年人才,为新的梦想共声

由40位伯乐举荐十大创意领域的40位潜力新锐。

由北京当代艺术基金会、财新视听、CX创意联合发起的《新声——中国新生代艺术家推新计划》,旨在支持青年人才,为新的梦想共声。

我们邀请来自艺术、设计、电影、建筑、思想、文学出版、舞蹈、戏剧、音乐、美育等领域的专家伯乐,推荐他们最注目的年轻创作者。他们或因奇思妙想、大胆突破而醒目,或有着拔群的锐气、睿智,或凸显出某种当下罕有的质地。他们的成长路径和个性化选择亦可折射时代的特征,他们的先锋、原创、个性,代表了BCAF一贯支持的真实思想表达与多元对话空间的理念。

新锐创作者将获得BCAF及财新传媒各渠道、全网传播的推广合作,也将优先获得国际交流、创作资助、艺术驻留的机会。

第一季10位新锐的深度访谈文章、人物纪录短片将自2022年7月8日起,在每周五20:00持续发布。

新声 NEW VOICE 第一季第一期

郭廖辉(新锐建筑设计师)

▲ 郭廖辉在新疆吐鲁番高昌故城 摄影:李荣俊

▲圣本笃教堂照片,摄影:郭廖辉

本科毕业于中央美术学院,后求学于瑞士的门校,郭廖辉先后在卒姆托事务所、卡鲁索·圣约翰建筑师事务所、弗朗切斯卡·托佐事务所实习和工作。今年年初,他自己的工作室落地上海,以三四个人的团队进行独立的建筑实践,工作室已公开的项目大多是自然环境里的小尺度建筑。他也参与学校、公共文化建筑等大尺度项目的竞赛。

郭廖辉不仅是建筑设计师,也对与实践相关的研究兴趣浓厚。他参与创立的拾柴学社研究了意大利建筑师路易吉·卡恰·多米尼奧尼(Luigi Caccia Dominioni),伊尼亚齐奧·加德拉(Ignazio Gardella),佛朗哥·阿尔比尼(Franco Albini)的五个意大利战后现代主义的作品,也正在进行阿尔贝托‧波尼斯(Alberto Ponis)的研究。对他来说,实践引导研究的兴趣,研究鞭策实践,在互相拉扯的张力结构里,不断强化自己的思想。在注重视觉化、快速产出的当下,他不追求标志性的符号,而希望自己的作品能在含蓄的表达中呈现更深层次的内力。

和郭廖辉相识不到两周,我们进行了两次线上对谈。他在上海的家里隔离了两个月,终于回到工作室,重归早9:30到午夜的工作强度。他的独立探索才刚刚开始,一切还在塑形之中。

#01

建筑的力

▲“入木火塘”,摄影:吴婷婷

▲“入木火塘”内部结构,摄影:王子千

B:你微信头像里是你的作品?

郭:这是2020年的项目,也是初回国内的第一个项目,叫“入木火塘”,在董功老师主持建筑设计的糖舍酒店靠近漓江边的场地里。业主委托我能做一个装置,到跨年的时候把它烧掉,寓意着告别疫情影响的2020年。

虽然这是个小装置,但我希望它是一个能立于环境之中的建筑。相对于周围的场地的混凝土排架和喀斯特地貌的山,装置的尺度很小,我不希望这个小建筑变成了一个礼品盒一样的东西,而想要它和场地产生一种关联,并且与周边已存在的结构谋求一种平衡。它的结构脱离了周围的排架、建筑甚至山体所处的笛卡尔坐标系,属于完全不同的坐标系统。

我不希望大家一眼能看到结构,所以在外部包了三层斗篷,仅仅有局部的结构露出来。当人进入篷下时,空间尺度就像从城市进入建筑一样产生了变化,获得了认识结构全貌的时机。

B:这个作品后来烧了?

郭:跨年的时候烧了。当时大家觉得很好,业主又按约定复建了。我们在设计的时候也讨论过要复建,所以已经考虑了新的位置。复建后将“入木火塘”放在了老厂房的动线和视线形成的几条轴线交织的位置,建筑本身成为了整个场地的空间“关节”。选址的时候会想到哈德良离宫(Villa Adriana)的不同类型的空间转承。

▲复建后的“入木火塘”,摄影:王子千

B:特定的文化和自然环境,给你的设计带来什么启发?

郭:我2017年看了很多国内的古迹和风景,其中包括广西的侗寨。侗寨具有的多种公共建筑类型让我印象深刻。鼓楼是其中一种聚集的公共空间,侗族人会在鼓楼的火塘里烤火聊天。在设计“入木火塘”的时候,我发现可以关联到当地的建筑传统,这种关联不是直接的形式参照,而是一种转译。鼓楼的原型,和场地、结构、空间综合形成最后的结果。

我认同一个建筑师的观点,他说,一个好的建筑出现在环境里面,它会给人一种这个东西好像曾经存在过的感觉。我想是因为它的存在可以将更大范围的这片土地的信息呈现出来。一个建筑能够获得这种移情能力和穿透力,调动人们的记忆和感情,我觉得这个是一个很高的标准。

▲“湖畔平亭”,摄影:王子千

B:你在云南的项目《湖畔平亭》,是否也朝这个方向努力?

郭:“湖畔平亭”是我在滇池边做的作品,主办方当时请了不同媒介的艺术家参与创作,最终形成一个展览。前期组织我们探访了很多云南少数民族的古村落。可能是中国建筑师的天然身份,我对木构一直感兴趣,这些旅行的所见所闻不仅在这次的小项目里有帮助,一定也会有其他影响。我曾经读到过东亚半月弧的概念,非常有画面感地描绘了云南等阔叶林地区种植稻米的人们。并且这个阔叶林文化是往东迁徙一直到日本,对日本产生了很大的影响。

我能感受到我的工作对象是一个非常丰富、立体的文化。我想用空间、结构、材料这些最基本的语言来尝试提取这个文化。云南少数民族的民居类型比较古早,建筑都有一些相似之处,比如首层架空、几乎没有立面、屋顶是建筑的主要语言。我曾走进一个傣寨人家,脱了鞋,上楼,走进屋顶,住宅内部没有什么划分,巨大屋顶的笼罩下,没有房间。各种家具定义了不同属性的区域,能看到的只有屋顶和屋顶的结构。这种居住在屋顶中的感受非常强烈。后来补课了解到这些民居有着巢居的影子。

▲云南傣族民居,摄影:郭廖辉

我做了一个漂浮的屋顶,希望人们在经过这个屋顶的时候与当地屋顶中的居住产生共振。所以湖畔平亭在艺术展上也有另一个名字叫“屋顶中游”。为了实现漂浮感,做了很多尝试,最终实现了落点少、跨度大、构建小的一个整体结构。我希望它能像滇池的湖水一样,反应天气的变化,所以用两层阳光板形成了能够让光“停留”的表面。空间内部的光很有意思,能随着时间变化和人的移动而变化。

▲“湖畔平亭”内部,摄影:王子千

B:当人走进你的作品,你希望能给他们什么样的体验?

郭:一个好的建筑或空间中的体验是丰富的,它能让我产生相关的想象,让我追忆起记忆深处的某些东西。它不需要迎合我的预期,甚至最好不要迎合。它或许会有一些无法理解和阅读的部分,甚至有矛盾的部分。它可能有的部分像一个错误并且让我发现。它能帮助我慢慢解读最终理解它…… 好的建筑和空间就是这样调动我的情感和感知。我希望我的建筑的空间也能够这样。

看到一朵鲜花能让人愉悦,那是自然界赋予人类的天性。但建筑去模仿一朵花那会让人识破并且厌恶。这样的例子可能很极端,但我会小心人们进入我的建筑后感知的内容。

“湖畔平亭”希望让人联想到湖水,它的表皮和内部都有种波光粼粼的感觉。这个出发点比较抒情,但抽象的结构和材料完成了这个表达。它并不紧邻滇池,你需要绕过一个建筑才能俯瞰滇池。阳光明媚的滇池上泛着银光,当你瞥见这个亭子,它用同样的光泽吸引你。不需要加以任何说明,你的记忆会将这两者联系起来,成为了解一个建筑的开始。

#02

孕育的状态

B:你本科在央美,研究生去了门校,这学校很小众。为什么会去?

郭:在本科期间我去慕尼黑工大做过一次交换,第一次接触德语区的院校,和美院相比严谨务实的建筑学气氛让我很震撼。在慕尼黑期间,看了很多当代建筑,当然也去瑞士旅行过。有这样一个前提,本科毕业后才会选择去欧洲。选择学校的时候信息不是很发达,门校很年轻,才创办了20年出头,是马里奥·博塔(Mario Botta)集结了提契诺学派的其他建筑师创建的,建筑学院排名里面也见不到踪影。我当时还听说彼得·卒姆托(Peter Zumthor)在那里教书,就想去,其实他只教到2007年。当时申请也没有现在这么困难。现在知道的人比较多,也不再是小众学校了。

▲门校的校园内,摄影:郭廖辉

B:有没有老师对你影响特别大的?

郭:我的毕设导师是昆塔斯·米勒(Quitus Miller),他的事务所在巴塞尔,叫Miller & Maranta。Quitus Miller在教学中不强调特定的形式,而是更强调方案的整体性思考。

我们每周或每两周都有一次他的评图,每次评图,他很有攻击性地进行教学,希望把你的设计完全推翻,你需要顶住这种很批判性的方式。最后再回过头来看,发现学的东西特别多,你会意识到建筑是一个整体,不同方面的相互支持,才能形成一种内敛有力的建筑。Quitus讲方案的时候会用一个词pregnant(怀孕)。将建筑放在一个场地里,不仅仅要得体,并且这个建筑的介入需要孕育一种潜力,一种允许更多积极的事情发生的潜力。我觉得pregnant是个很有张力的词,在好的建筑上都能发现这种品质。

B:求学期间你就去了卒姆托事务所?

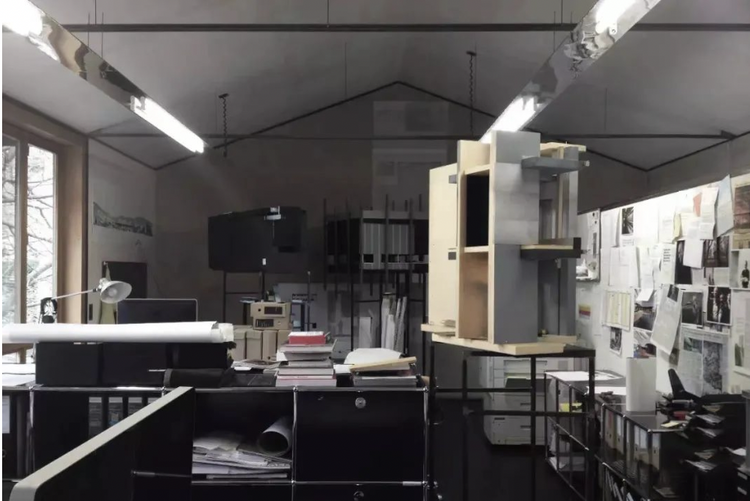

郭:我是2013年在卒姆托工作室实习。我参与了洛杉矶郡艺术博物馆(LACMA)的前期方案尝试,但是后来我没有在这个项目上,我大部分时间在三个要收尾的项目里。最主要的是他在英国德文郡的Secular Retreat隐居住宅,就是Living Architecture基金会邀请不同建筑师在自然环境里建造住宅,这个是我投入最多的。另一个是卒姆托的新工作室,这是他在哈尔登施泰因(Haldenstein)村里的第三个工作室。后来回看三个工作室,有点代表他职业三个阶段,从使用的设计工具到设计的状态。我也参与了挪威的锌矿博物馆最后阶段的工作。

▲卒姆托工作室内部,摄影:郭廖辉

▲郭廖辉做给即将离职同事Jean的小木盒。盒子名为The Random Hereos of Zumthor ,里面盛满了卡片,记录了在Zumthor事务所工作过人的有趣信息。这是给每个离开的建筑师一个惊喜。

B:经过和卒姆托的工作,你怎么看待卒姆托的设计?

郭:能与卒姆托一起工作是非常幸运的,那也是我收获很大的一年。他十多年的文物修复工作经历对他的设计实践产生了深远的影响。他的创作都来自于他的文化修养。他的储备足够充分,对后面要做的事情影响就会很明显。

我记得事务所组织过一次清晨的音乐会,凌晨四点集合出门带着困意,开车到山脚下适量远足,到了一个叫St. Peter Mistail的古老教堂。听着宗教音乐的演奏,不久第一缕阳光射入教堂的空间里。空间、时间、音乐共同形成的氛围很感染人。

卒姆托的建筑设计一直在变化,我更喜欢他早期的那些项目。你能看到严谨精致的手绘铅笔稿的痕迹。到后期,卒姆托的工作方式指向了一种精确度、一种完美度。也逐渐形成他大比例模型推敲的工作方式,每个细节需要反复推敲,在设计过程中就希望接近建成时的状态。

我前几天和好朋友聊天,一个住在巴塞尔的瑞士建筑师,他去法国旅行看了柯布西耶的拉图雷特修道院,特意给我发了一张照片。柯布西耶的修道院立面的下缘有一个三角形的缺口。我们展开了讨论,都不知道为什么会有这个“设计”,可能是一个设计错误或者施工错误。并且他发现了很多错误,他说“这不像瑞士的建筑,有错误真的太好了”。卒姆托的建筑对我来说有些过于完美,过于完整。那必然消耗了超乎常人的代价。而当你看到那种不完美的、有错误的建筑时,反而感觉清爽。

▲拉图雷特修道院的缺角,摄影:Logan Amont

#03

行走,带上一双明晰的眼睛

B:你自己怎样做这种文化修养的储备?

郭:我还没什么储备,需要多读读书。很多我关注的建筑师很难从网上找到相对完整的资料,看书是更加有效的方式。在欧洲旅行比较多,在欧洲看得越多,我就越希望在国内也多看看。2017年回到中国去了很多地方,山西和河北的古迹去过多次,一旦有机会总还是愿意再去。很多时候找了相关的讲座来听,再去似懂非懂地看。我也去了很多有代表性的民居。看古迹的时候,结合一些基础的知识可以产生想象。这些跟随着自己兴趣的体验给我提供了丰富的记忆。

▲关中十八唐陵,好几个唐代的陵墓并没有发展成旅游景点,需要根据模糊的地址和山势进行判断找寻,当看到石马、石像的时候就说明找到了。摄影:郭廖辉

▲山西大同云冈石窟,远远看到佛像嵌入山岩 摄影:郭廖辉

▲喀什艾提尕尔清真寺等候亭,树和亭子形成有趣的关系,摄影:郭廖辉

B:你有什么特别的工作习惯?

郭:我工作习惯比较传统。会画草图,会做模型。可能因为从小画画并且到了美院,有一些造型基础,也会有一些雕塑的基本材料。我仅用电脑很难做设计,可能是尺度感的缺失也可能是习惯。用手来工作的时候,很本能地会被带进一种尺度感。设计过程中手的参与很重要,有一双柔软的手和一双明晰的眼睛一样重要。回国后接触的项目都比较紧凑,所以有条件用模型的也不多,希望今后越来越多。最近有一个建筑项目的底座,设计时用到了陶泥,但是还没有发表。也是难得回到模型的一个项目,回到熟悉的一边思考一边用手寻找一个建筑的方式。

▲曲水餐厅油泥模型,摄影:郭廖辉

B:国内年轻建筑师是否面临“内卷”,你自己有感受吗?

郭:中国的同事们视野越来越开阔,对设计的品质的要求也越来越高了。期待大家能够互相学习、讨论。如果说卷,那么欧洲更卷吧。据说瑞士九成的事务所人数在10人以下。我的欧洲同辈朋友们也都在持续地投入竞赛,在整体的高水平里要脱颖而出还是非常困难。我们现在也偶尔参与欧洲的竞赛,和全世界的同行站在一个平台上卷。

B:疫情对你们的项目影响大吗?

郭:说没有影响是不可能的,我们也一直在寻找好的项目做成精品,并且在实践中学习和成长。作为初创团队,这个状态可能还要持续一段时间。

B:解封之后你会去哪里?

郭:应该会去广西阳朔完成一个展览。

采写/邵一雪

编辑/舒适波工作室