纪录片导演杨波:偏要把人当人

新声 NEW VOICE

支持青年人才,为新的梦想共声

由40位伯乐举荐十大创意领域的40位潜力新锐。

由北京当代艺术基金会、财新视听、CX创意联合发起的《新声——中国新生代艺术家推新计划》,旨在支持青年人才,为新的梦想共声。

我们邀请来自艺术、设计、电影、建筑、思想、文学出版、舞蹈、戏剧、音乐、美育等领域的专家伯乐,推荐他们最注目的年轻创作者。他们或因奇思妙想、大胆突破而醒目,或有着拔群的锐气、睿智,或凸显出某种当下罕有的质地。他们的成长路径和个性化选择亦可折射时代的特征,他们的先锋、原创、个性,代表了BCAF一贯支持的真实思想表达与多元对话空间的理念。

新锐创作者将获得BCAF及财新传媒各渠道、全网传播的推广合作,也将优先获得国际交流、创作资助、艺术驻留的机会。

第一季10位新锐的深度访谈文章、人物纪录短片将自2022年7月8日起,在每周五20:00持续发布。

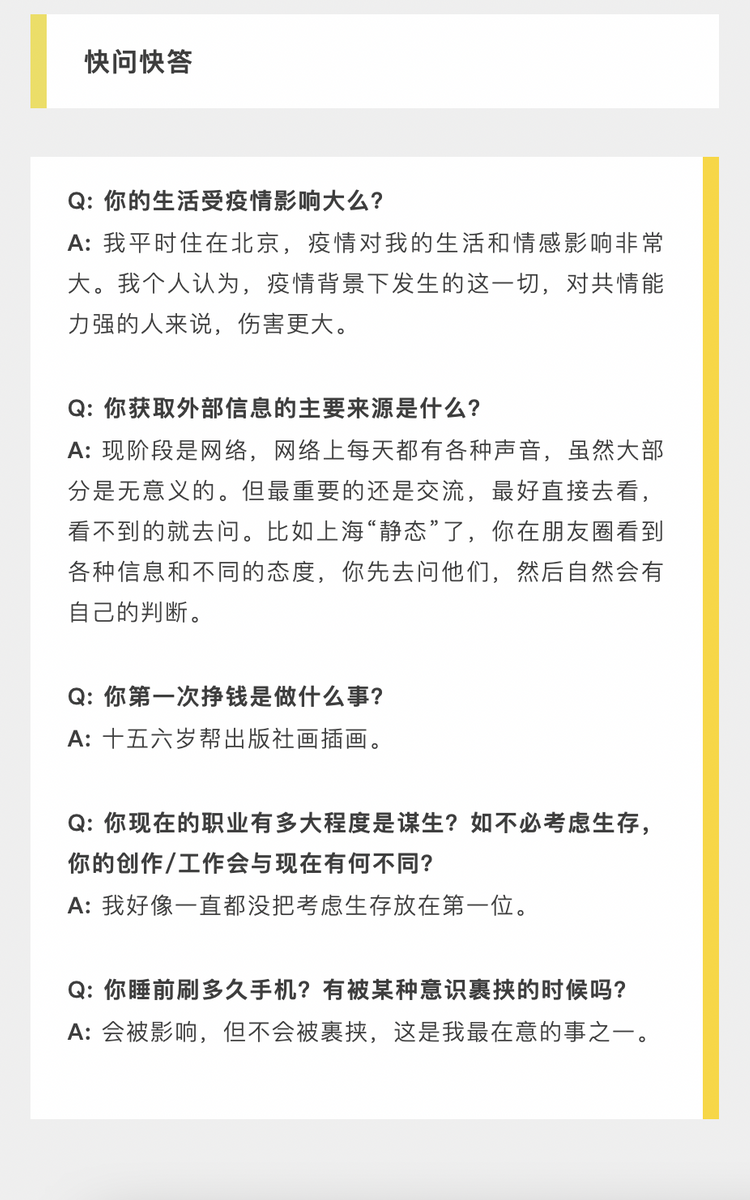

新声 NEW VOICE 第一季第二期

杨波(纪录片导演)

▲ 新声 NEW VOICE 人物纪录短片:独立纪录片导演杨波

▲ 杨波与他的拍摄对象阿嘎日。图片来源:受访者提供

杨波最早的纪录片启蒙是《铁西区》。冰冷生锈的钢铁和澡堂子里冒着热气的老爷们儿,下岗的工人百无聊赖地坐衰老的工厂里打牌、吃饭、骂骂咧咧,和火红的铁水,氤氲的雾气化为一体,构成一幅时代遗弃的群像。

“当时在美院附中看的,给我看傻X了,” 杨波说,读高中的他盯着电视缓缓地看这些工人的生活,那种平铺直叙的旁观,成了他日后作为一名纪录片导演的主要创作语言。

过去14年,杨波伴随着画家刘小东的写生项目扎向世界各处,长长短短,做出十多部纪录片。美墨边境的难民,印尼被排挤的华人,北极自杀率最高地区的孤儿院……这些矛盾集中的人物,被杨波的镜头瓦解,只展露他们作为普通人的一面:好奇小东的作画,喜悦中和家人共舞,凡尘中的情感波动。杨波的视角像是墙上的苍蝇,默默地趴在那里观察,时不时借用几帧画面来陈述自己的观点,一不小心你就会错过镜头下涌动的暗流。

杨波最近在剪他的纪录长片《阿嘎日的天空》,拍一个内蒙牧民,前后拍了5年。拍了14年刘小东,这是他首次长片创作尝试。他正头疼怎么整理五十多万字的蒙语翻译稿,他坦言下一个项目肯定不会这么难为自己。

“你会在剪辑的过程中不断地产生希望,然后希望碎掉,再产生,再碎掉。然后不断地骂那个摄影 ‘那时候怎么不这么去拍!’ 但骂也没用,因为都是我自己拍的。”

#01

杨波本波

▲

B:你是学油画的,美术教育对你的影像创作有影响么?

杨:油画对我影响不大,影响大的是那时期形成的价值观。

我高中是中央美院附中。为了考附中我复读了一年,就是学画画,参加官方的考前班。在此之前也利用每个寒暑假来北京学画画。我1998年就来北京画画,十二三岁,才初一。我认识了一个比我大几岁的人,也在考美院附中,我们住一个旅馆,是地下室,很便宜。我考的这一年他已经复读了一年,我读附中三年级的时候他还在考,等我到四年级的时候他还是没考上,他直接考上美院了。

美院附中是美院下面的中专,他用了四年的时间都没有考上附中,他直接考上美院了。附中比美院还难考,有它的原因。首先招生比美院少,美院那时候一年几百人,附中我们那届是80人,还被师哥师姐骂,说一代不如一代了,画得越来越烂。因为他们只有40人,再往上小东那一届只有十几个。作为一个中专就骄傲得不得了,一年面向全国只招十几个人。

高中时代是你萌发的时代,我在整个价值观和世界观成长的这几年,也就生活在一种虚无缥缈的自由里。那种自由是你在教室可以跟老师一边抽烟,一边骂艺术,一边学艺术,或者骂看不惯的人和事。

它其实是一种半野生的状态,一种需要负责任的民主状态。那种状态在中国的高中里头不可能存在。同时你又被不停地被灌输:你们是精英,为什么要考美院?你们已经画得不比美院差。甚至校庆的时候感觉比美院还要有底气。所以你会觉得那个时候你基本上是走到头了,你的价值观是在一个完全自由野生的状态下去建立的,没有被权威所规训过,没有被权力压迫过。我觉得那是值得用一辈子去呵护的一种价值观。

B:你自导自拍自己剪辑,这里面哪个角色更难?

杨:纪录片剪辑最需要的是想象力 —— 你能不能用这些素材组织出一个东西,里面的力量上超过你当时拍摄到的场景? 它毕竟不是电影,没有剧本。你可能试了好长时间发现不行,但你不去试就不知道。

我喜欢影片看着很平,但里面有需要体会的很多暗示。比如《你的朋友》里边每个人物的出场是我最下功夫的,我一开始想让张元的出场是一团篝火,但最后还是用了一杯酒,觉得他的生活就像一杯酒,恍恍惚惚的。王小帅的出场是一个婚礼,但很像是个颁奖典礼。我就希望用这些带有调侃的东西去展示一个生动的人物。

▲《你的朋友》里杨波拍摄刘小东画作家阿城。图片来源:受访者提供

B:单从拍摄来说,《边境》是在中国疫情如火如荼之时去美国拍的,中国人的身份在当地拍摄敏感么?

杨:我们在德州一个特别偏远的小镇子上,有一个牛仔酒吧,我们说晚上去喝一杯吧。赶上酒吧晚上是牛仔之夜,一进去一堆牛仔,男女都有那种长靴子,后面带马刺,走起路来叮当响的那种。我们多少有点紧张,首先担心他们是红脖子,还都有枪。聊一会之后去外边抽烟,就有一个老牛仔问我是哪儿的,我说从中国的首都北京来。老爷子很感慨说:“我不知道北京在哪儿,但肯定很遥远,我热爱我的国家,但我讨厌现在的政府,因为他们在教我们学会恐惧,教我们对任何不熟悉的人首先要感觉到恐惧,而不是先去理解。”

▲《边境》全体参与人员剧照。图片来源:受访者提供

▲《边境》全体参与人员剧照。图片来源:受访者提供

B:对你而言,创作纪录片的满足感来自何处?

杨:挺多的。对我个人来说这是我的作品,同时我认识了一个具体的人,人在我眼里不是文字或数字。尤其当下,有人不把人当人,我偏要把人当人。我们很容易被问及一个问题:纪录片是不是真实的?这问题特别不好回答。你开机了他就不真实?你剪辑了他不就更不真实了吗?纪录片相对来说是真实的,因为你没办法左右那么多东西。

比如说我们写剧本,写一个很多年没回家的一个成功的人,回到家了跟自己的妈妈怎么说话?你肯定大概能想到的,在我们常规的语境下,会说 “妈妈你辛苦了,我赚钱了”。你看小东在《你的朋友》里是怎么跟他妈说的:“小时候你到处捡破烂丢死人了,我找不到对象全因为你到处捡破烂,” 你想得到吗?

我觉得更能打动人的东西永远都是最原始的,永远应该是有人味儿的。力量永远不在于谁喊的声音大,而是在于你有没有在说人本质的东西。

#02

杨波与刘小东

▲艺术家刘小东和导演/摄影杨波,画布前后的关系很生动。杨波形容他们是“螃蟹和背上的海葵的关系。” 图片来源:受访者提供

B:对于一个拍摄了十数年之久的对象,怎样对他继续保持好奇?

杨:拍多少年他都会给你新鲜感,他是一个很善于思考、挺有智慧的一个人。作为艺术家,他不停地在更新对世界的触角,关注难民问题、人的性别意识、底层、他的朋友、他的家人、他的妻子……每次关注的点不同,他都会在里面挖掘出来一些对社会当下的触动,然后运用到作品里面。

另外一层是他作为底层爬起来的小人物的智慧。你看《金城小子》里边他那些发小过去都是 “二流子”,打架、惹事的那种东北年轻人,都有这种底层人的生命力。他从小就拥有了很强烈的这种民间智慧,他永远会给你很多新鲜感,他的很多话,你过几年再去想还是很有力量。

B:工作中,你会怎样形容你和刘小东的关系?

杨:螃蟹和背上的海葵的关系,我俩都觉得自己是那只螃蟹。

我们谁也不服谁,这是一个前提。绘画对他来说轻车熟路,纪录片还是很受制于人的事。他一个月画完拍屁股走人,同样这一个月我连拍谁可能都还搞不清楚。

比如最没有办法的一次是在以色列,应一位著名策展人的邀请去做一个展览,他的绘画形式就是去现场画。以色列很保守的一个地方,因为他们受过很多苦难,同时民族性特别强。你一个中国人,甚至连人家的历史都搞不清楚。尽管我们俩都看了很多书去研究,还是搞不明白人家的事。到了以色列项目进展得很难,画谁、怎么画、画大的还是画小的、我拍谁,都很难。一路上我们东奔西走,拍了一堆像游客一样的镜头,最后就得硬生生在里边找出一条线索。

那个片子很短,才十分钟,是我最短的一个纪录片,从头到尾都是片段式。他的画也都改成小画,没有大画的那种张力,但是可能画得更轻松一点,这是很现实的。

但《你的朋友》,我就成功地把他的绘画现场给肢解成了关系。所以他在里边没有看到他自己,他觉得绘画的镜头会不会少了一点,因为好像从头到尾都是他在画,但是没有几个镜头告诉你他在画什么,都是他跟被拍者、被画者之间的事。

看完整个片子的时候,他会发现另外一种力量,就是我在带着他往另外一个角度去爬——比如他和逝去的父亲之间的情感联系、他在家人和朋友之间的情感联系等等。这些是脱离开绘画行为以外的另一层意义,他的绘画行为现场变成了一个拍摄他和家人朋友情感联系的“摄影棚”。

B:你观察中 “被刘小东画” 这个举动给普通人带来了什么样的变化?

杨:被小东画?当他的模特是一件很累的事。你去看《你的朋友》,每个模特在小东说“休息一下”的那一刻,基本都是呲牙咧嘴的。然后再兴致勃勃地起身来到画前指指点点。我觉得最牛的一件事就是这个“指指点点”:眼睛画小了,肚子画大了,脖子画没了,个子画矮了……所以《你的朋友》片尾我以这些吐槽为灵感写了一首歌词。为什么我特别喜欢这种“指指点点”?它像不像现在的大环境?

小东说“每个人都觉得自己眼睛小,画再大就成窟窿了。”他说“别改了,再改我就画不好了。” 有几个人能做到,在自己最擅长的领域里,面对指指点点这么的随和?

▲杨波和录音师施谦。“施谦作为录音,一个人扛起了影片全部的声音制作,” 杨波说。《你的朋友》片尾曲也是施谦作曲和演唱,杨波作词。 图片来源:受访者提供

B:有评价说你的片子对理解刘小东的画很有帮助,但是作为纪录片缺少力度,你怎么看?

杨:他说的力量可能是基于 “经典”纪录片的理解,比如说拍上访、强拆,意识形态、拍弱势群体,他要有一个振聋发聩的声音,或者是刺痛人的一个现实力量。题材对纪录片来说几乎可以决定生死。我对那些也感兴趣,但一个“普通”人的生活也有它的力量和生命力。

B:刘小东说你是越来越让他眼前一亮的人,你觉得这个评价恰当么?

杨:不恰当。眼前一亮是“一般现在时”,怎么还能“越来越”?但我能感受到这句话的意思,有一种语法不通的美好比喻在这里。这也是艺术家有意思的点。

#03

时间的力量

▲

▲2020年的阿嘎日。按杨波的话说:“我一直说时间是纪录片特别有力量的一点。” 图片来源:受访者提供

B:《阿嘎日的天空》是你个人的第一部长片,你为什么想拍这个人物?

杨:刘小东写生项目《空城计》的时候,我拍了纪录片《全胜》。在一个很偏远的寺庙,我拍喇嘛在里面做法事,有一个人走过来好奇地问我,说你拍什么呢?我说我拍纪录片。就是他,我们俩就这么认识的。那时他刚二十多一点,我拍了他一个访谈,他说你们花200万在城里买一个50平米的房子,我祖祖辈辈传下来四千多亩地,还是我牛啊!这就是我拍他的一个初衷,我想多拍他四五年,他还能这么牛吗?

有趣的是,我当时把《全胜》做完之后,我周围的人比如小东、画廊的人,都觉得他说出这样的话是真的厉害。他周围的人,其他的牧民都觉得他在吹牛X,因为大家都有4000亩地,你吹什么。

就是一个特别普通的牧民家的孩子,父母在他上中学的时候离婚了,他自己也不太喜欢念书,高三就辍学了,想去社会打拼,大不了回来做牧民。当过水泥工,去酒吧做过跑堂,开过大货车,跟妈妈去开过出租,种过树,什么都干过。在呼市因为好奇上了一个英语班,碰到一个对他很好、玩得到一起的外教,三个月就学会了英语,然后机缘巧合在一艘豪华游轮上当了职员,第二年就升为部门经理。他干了4年,拿着七八十万的积蓄回来,他觉得他看过了全世界,可以带着很好的经验回来做一个很厉害的、年轻的现代牧民。我的片子是从他回来开始拍的。

我舍不得看到他的骄傲被击碎,但终究还是看到了。

B:剪片子的过程痛苦么?

杨:它没什么故事性,从头到尾都是各种各样的尝试,也没成功,稀里糊涂的,你也拍不出来他为什么没成功。它不像打游戏,你被boss给一刀砍死了,很明确地game over。现实生活不是这样。

拍得就很被动。语言完全听不懂,我找了翻译。五十多万字的翻译稿,还是粗略的,不是每句话都翻译。他们经常说的很概括,老是省略名词,就说“这个/那个”,没有一个当时的语境光看翻译稿,经常看几万字之后不知道在说什么。所以我要花大量的时间去理解这些对话,因为是我拍的,我大概能知道他们在说什么。有时候我现场也问你刚才聊啥了,会给我一个简单的解释,非常难。

比如两个朋友在对话,说一件很重要的事,我没意识到,我可能给的是一个全景。或者你的心情已经很糟糕了,我的镜头还在另一个人身上,因为现场你没办法判断。你的镜头上不去,拍不到最关键的时候,全是这样的问题。

所以我学了很多蒙古话,现在好多听不懂说什么,但是我对字幕的时候我知道哪个字幕能对在哪,那种转折都能听得懂,语境能代入进去。

▲《北极圈的孤儿院》记录了刘小东拜访“在地球尽头的孤儿院”——乌玛奈克育幼院里写生的故事。杨波介绍:“北极圈的孤儿院这个题材代表了一个人类文明最后的堡垒。堡垒外是严酷的自然问题,堡垒内是严重的社会问题;人类文明的堡垒边境,为什么会面临自杀的问题?社会学家、人类学家都在探索这个问题,我没能力回答,只能把现实拍下来。” 图片来源:受访者提供

B:如果从过去拍的纪录片里任选,你想再去追踪一下哪个人物?

杨:比如北极圈的孤儿院,我就很想知道这帮孩子现在什么样。

这也过去六七年了。16岁之后他们就要步入社会,孤儿院就要把他们送走。当时最大的孩子已经15了,包括那个片子里很漂亮的双胞胎,现在也应该二十多了,大概有男朋友了。她们结婚了吗?准备要小孩吗?她和男朋友,或者老公之间会不会发生冲突,她的孩子会不会再去这个孤儿院?因为孤儿院真的有孤二代回去了。这是很值得我再去观察的一件事情。

比如2008年小东在古巴画过一家人,那时候小伙子十八九岁,他现在的人生轨迹是什么样的?我有他十几年前的素材,我再去拍他现在的样子。时间的力量永远特别强大,是生命最本质的力量。

▲《北极圈的孤儿院》里的双胞胎。图片来源:电影截图

B:上一次有创作冲动的是什么时候?

杨:我家附近有个火锅店叫聚宝源,过去无论冬夏,排个一小时队很正常,火的不得了。

最近这阵子,和其他所有餐厅一样,服务员们三三俩俩坐在店里百无聊赖的刷手机,一张长桌堵在店门口,桌上卖着矿泉水。

采写/郑若楠

编辑/舒适波工作室