水雁飞:穿透表象,觅得生机

新声 NEW VOICE

支持青年人才,为新的梦想共声由40位伯乐举荐十大创意领域的40位潜力新锐。

由北京当代艺术基金会、财新视听、CX创意联合发起的《新声——中国新生代艺术家推新计划》,旨在支持青年人才,为新的梦想共声。

我们邀请来自艺术、设计、电影、建筑、思想、文学出版、舞蹈、戏剧、音乐、美育等领域的专家伯乐,推荐他们最注目的年轻创作者。他们或因奇思妙想、大胆突破而醒目,或有着拔群的锐气、睿智,或凸显出某种当下罕有的质地。他们的成长路径和个性化选择亦可折射时代的特征,他们的先锋、原创、个性,代表了BCAF一贯支持的真实思想表达与多元对话空间的理念。

新锐创作者将获得BCAF及财新传媒各渠道、全网传播的推广合作,也将优先获得国际交流、创作资助、艺术驻留的机会。

第一季10位新锐的深度访谈文章、人物纪录短片自2022年7月8日起,在每周五20:00持续发布。

新声 NEW VOICE第一季第六期 |

水雁飞(建筑师,直造建筑事务所创始人)

水雁飞在普林斯顿读建筑期间,辅修了摄影课程。他很喜欢的摄影师Annie Leibovitz曾与画家Agnes Martin进行过一次访谈。老太太每天早上在开始画画前,会在床上坐一会。摄影师问她为什么,Agnes说她在等待启示 (waiting for inspiration)。水雁飞在后来高强度的工作中,慢慢明白这种方式的作用——早上短暂的放空,时间虽短,却使人不经意间察觉到一种“洞见”的涌现,为一些长期的困惑寻找到突破口。

▲ 坐在床上的 Agnes Martin,来源:Agnes Martin, Taos, New Mexico (1999), by Annie Leibovitz

2012年,水雁飞成立直造建筑事务所。事务所初期,赶上新一轮乡村建造的热潮,在江浙一带村镇参与了不同类型项目的设计。作品中可以看到学院派留下的英雄主义烙印,和他“希望以建筑师的身份来创造美好世界”的努力。但这一阶段工作的完成,也触发了他真正的困惑。水雁飞切身地感受到二三十年速生的城市面貌与自己所做工作所形成的强烈反差,逐渐意识到这种不计代价的“闭门造车”是一种鸵鸟式的态度。

▲ 麻家,浙江缙云,2021,图片来源:陈颢

▲

这种困惑迫使他去回应更大尺度的问题,去理解乡村旅游的背后其实是城市资本进一步击穿剩余的空间。他从库哈斯、刘家琨的身上,重新回顾建筑师是如何通过作品从政治、经济和社会的不同维度、基因去讨论问题。“有没有能力真正切入表象,现状的背后究竟是什么,怎么合理地面对,这里面可能并没有太多美学的抱负,但有真正生机的所在。”

设计、思考、阅读、写作,填满了水雁飞的生活。他形容自己的状态是苦乐掺半。痛苦肯定有,但是由此带来思考上的进步和愉悦是无与伦比的,就好似登山,必须经历这样的洗礼,才能豁然开朗,寻觅到出路。

快问快答

Q: 现在在哪里?生活受疫情影响大么?

A: 上海,发生的事情还是对个人状态产生影响。

Q: 你觉得当下最亟需改变的人类社会现状是什么?

A: 数字技术带来的新的生活、思考方式,是值得警惕的。数字技术成了驱动文化的力量,甚至极大地操纵着文化。斯蒂格勒指出“废人化“是一种当下普遍的人类处境,在被剥夺了技能之后,现在可能连记忆也会被剥夺,记忆不再属于你自己。举个例子,陆兴华老师曾经提过一个比较有趣的说法:快递小哥打印城市。我们楼下就有很多快递公司,快递小哥在工作的时候几乎就是被算法控制的,而且算法不断优化、压缩时间。当他们休息的时候你可以看到每个人基本就是疯狂刷着短视频。而另一面,那些订购快递的人,节省下来的时间,多半也用流媒体打发掉了。也许很快的未来,技术的更新会带我们进入一种赛博格 (Cyborg)时代,人机一体化也是在所难免。我们又将以什么样的态度迎接这一切呢?

Q: 你从事的职业能够有助改变这个现状吗?

A: 基本上从现代主义瓦解之后,建筑代言现代技术形式和应对社会责任之间的微妙平衡已经被打破了。大部分情况是,建筑师既要承担知识分子的角色与资本抗争,同时又与资本游戏,这种位置就会有些尴尬。我不觉得建筑师能改变什么现状,如果有作品能够精准清晰地回应这个时代无特性的大众生活,呈现一些新的、可能的诗意,赢得一些生活的尊严,已实属不易了。

Q: 你最想改变的个人现状是什么?

A: 我最近几年的愿望是寻找到一种勾勒现实的办法。里面有回顾性的研究,也有当下项目的一些回应;不仅面向中国读者,也面向西方读者。去找到更适合的角度,微妙的途径。好的范本就类似库哈斯做珠江三角洲研究出版的《大跃进》。刘宇扬老师告诉我,这本书做了五年,里面可以读到西方人的一些视角,以及图示和语言组合展开的方式。现在用中文的方式写些短文,大家能够意会到。但是面向西方的时候,可能需要做一些相对更严肃的工作。

Q: 你获取外部信息的主要来源是什么?

A:书。现在很少有别的东西能刺激到我了。我觉得一定要挑非常好的人的书,会因为作者思维的优秀而喝彩,也只有在那个情况下才会受到震动。

Q: 你的童年震撼和缺憾是什么?

A:我的童年是在学习中度过的。父亲是工程师,我基本上就是在父亲的教育中度过的童年。别的小朋友在楼下玩,我就在家里做各种东西。父亲很大程度上培养了我坚毅的能力,因为我要不停地跟他进行抗争。

Q: 你的什么喜好会导致你与多数同辈人玩不到一块儿?

A: 玩都玩得到一块,只是以前玩的时间更多。这几年,突然觉得时间不够用了。一些新的意识被打开了,发现还有很多事情需要做。这几年跟大家聚得少一些,越到后面,觉得有一些孤独感,知音难觅,不是所有的话题都能展开。

Q: 你第一次挣钱是做什么事?

A: 大学时期帮老师画图。

Q: 如不必考虑生存,你的创作/工作会与现在有何不同?

A: 稍有些区别,但也不会有太大区别。实战的项目虽然存在一些偶然性,但多半也会帮助你去捕捉当下需求的一些动向,了解不同的维度,从而引发一些回顾性的思考。所以我们这一类建筑师,追求的并不是房子盖得多,而是探讨的维度是否激发了学科内部的一些讨论,从而拓展学科的边界。我们也必须两条腿走路——研究与实践并行。

Q: 你睡前刷多久手机?有被某种意识裹挟的时候吗?

A: 开独立事务所,基本上就是微信回复各种问题,有各种工作群。在此之外刷一些东西,相对比较少。

Q: 去年或者今年最高兴的事?

A: 我现在比较无感了。如果读到一些觉得能打开我的东西,会高兴两天。或者我写了一些东西,超越以前的改变,会高兴。但是具体的事情,我比较无感,可能走向一种更极致的理性。但极致的理性也是某种感性。

#01

破坏性的改变

B:你本科在同济,后来去了普林斯顿,非常优秀的学术背景。这两个学校的教育给你最大的影响是什么,从建筑语言和思潮的角度?

水雁飞:同济是给我打下了很好的技术、技能的基础。这个不是指画图画得好,而是指know how。就像游泳一样,只给一个教程是没有用的,非得亲身下水才能体验得到。怎么去完成一个设计,形成一个效果和体验。这是同济教会我最基本的事情。

普林斯顿给我的是破坏性的改变。我到普林斯顿的第一个学期,选了Neil Denari的Studio。大概有半学期,他基本都不看我的东西。他说如果你今天不讲清楚你到底想干什么,我是不会看你的图和模型的。我当时还跟他争辩。后来,我慢慢明白什么才称之为一种批判的立场,如何通过思考开启一个设计,这是对我非常重要的训练。从那时候,我明白了创造力从何而来。

B: 怎么解释这个破坏性的改变?

水雁飞:国内的大部分的学习方式是比较依赖于关联性思维的。我们以前说画图画得好,设计做得好,其实脑子里装的大部分是以前现有的案例,你有各种能力将它潜移默化地吸纳进来,变成你的东西,但是我们能看得到那个影子,你没有真正创造一个大家没有想象过的事情。

当时到了Neil Denari Studio的最后阶段,我也不想跟他见面,也不想汇报了。但他说你一定得来,我觉得反正他也不看,我就提前40分钟过去,瞎弄了一个。结果他说: “You are on the right track. (你在一条正确的道路上了)。”我当时有些许震惊。回想起来,才意识到,那会儿我穷途末路了,放弃了所有原来设想的事情,没有别的招了,只能从穷途末路这一招去做。

后来读到康德在《纯粹理性批判》谈及想象力有非常经典的论述。他说想象力不是让你产生想象的那些关联,想象力相当于把这个栅栏打开,让你跑出去,你什么也想不起来了,丧失了任何想象的可能,这时候才有创造力。如果能马上想象出来这是一个什么样具体的事情,这时候基本上肯定不是你的东西。这是让我终身受用的一个点。

B: 你在OMA工作过一年,你经常提到库哈斯,他给你带来什么影响?

水雁飞:库哈斯(Rem Koolhaas)是一个特例。去工作之前,OMA吸引我的还是那些比较超现实的方案。但是在体验上,他有时候不是那么会让你舒服的,所以还是抱有一定的怀疑。在OMA一年的工作中,我觉得更加能理解,他不是一个想象中的作者型的建筑师,相反,我认为他是一个非常职业的建筑师。对待具体的项目,他有更宏观的思维立场。比如当时正在做北京国家美术馆的投标,他的出发点是批判Tate Modern(泰特现代艺术馆)之后展览空间越来越大,全球能承担这样庞大的展览空间的艺术家少之又少,艺术家背后则是资本的挂钩和运作,往往有一个庞大的团队支撑,比如Olafur Eliasson,Anish Kapoor。所以这个项目既要回应一种大尺度的展览,也要回应一种小尺度草根化的艺术空间 。

在OMA的经历,最重要的是形成我对智力参与的各种关注。而对形式、表征,并没有太大的诉求。平淡也好,疯狂也好,我觉得都可以。但是否有智力闪光的那一刻,是比较核心的。

▲

B: 你会想成立一个类似于AMO这样偏研究的机构吗?

水雁飞:我觉得很难对照。如果想做你的事情,还是得破坏性地来,得结合自身的情况。而且你也不是西方人,你是中国人,在这个语境下怎么去跟西方沟通。唯一有一点,研究和项目需要有一种若即若离的状态。并不是说有了理论的研究,就可以得到相应的实践,这才是OMA和AMO工作的内核。

#02

日用中常

B:你的装置项目都挺有趣,比如《雾浴》《Airweight™ 気鳔》《柔物》。很多在探索材料、空间营造的氛围,这个和你建筑项目的出发点差别大吗?

水雁飞:工作模式其实没有太大的分别。如果学会了破题的方式,无所谓类型、尺度,这些都可以实现。 这几个装置项目,是我们关注的另一个议题,another atmosphere(另一种氛围)。我们意识到材料的平滑性,也带来氛围的改变。

▲ Airweight™ 気鳔,上海,2020

▲ 柔物,上海临港,2017,图片来源:陈颢

B:提到破题,你会怎么去破题呢?

水雁飞:这个其实就是批判性思维训练所得到的。偶尔也会显得有点小“八股”的三段式。先提出你对整个语境或者历史的思考,为什么要这么做?如果你提出了一种反观的状态,你立了个靶子,那你要做的是什么?然后是怎样实现。

在普林的时候得到了这样一种训练,比如要求在200个单词的叙述中讲清楚设计的立意。可能你需要写不下五十遍,一轮轮重复地修改调整直至精简。这对我后来在实践中如何去思考去破题是有很大帮助的。

比如《雾浴》谈的是一个在场和记忆混淆的感觉。当代社会大家都追求高清晰度,但其实真正能触发你思考和那种回响的,是模糊的、低解析度的图像。但是破题不意味着最后的呈现,破题也就仅仅是给你提供一个出发点而已。

▲ 雾浴, OCAT 上海馆“空间规训”展览,2020,图片来源:陈颢

B:你提到“日用中常”,怎么解释?

水雁飞:日用中常,这是汉学家安乐哲(Roger T. Ames)对“中庸”的翻译,英文是Focusing the Familiar——之前惯常翻译为Doctrine of the Mean,也可以看到西方对这个词的理解。中庸指的是在很平淡的日常中领悟到令我们意外或惊喜的事情。所以中庸不是一种规矩,而是一种日常中见新意的契机。

B:李翔宁老师在评语里提到你在进行一系列骨架(Framework/Skeleton)的研究和实践,能聊聊这个项目吗?

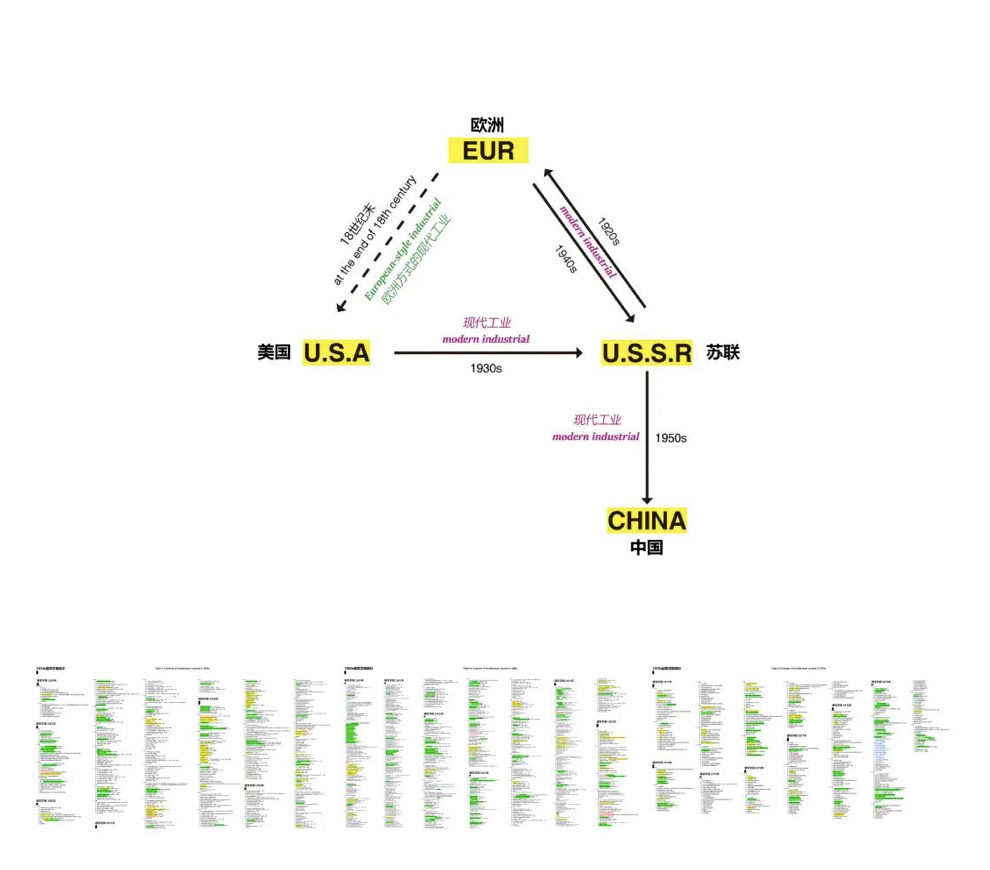

水雁飞:经济性对我们这代建筑师仍然是一个比较突出的话题。而框架作为一种现代建造技术的载体,目标就是瞄准经济性的,以提供更为普世性的建造。在西方有持续性的讨论,从科林·罗的《芝加哥框架(Chicago Frame)》到库哈斯的《标准平面(Typical Plan)》,再到皮埃尔·奥雷利的 《绝对建筑的可能性(The Possibility of an Absolute Architecture)》,存在一条可见的脉络。所以我们更关注的是框架在建国初期从苏联引入中国之后是如何进行具体的放样,以及它是如何满足了高速城市化进程的需求 。

B:为什么你们会选择50-70年代之间的标准设计作为研究的对象?

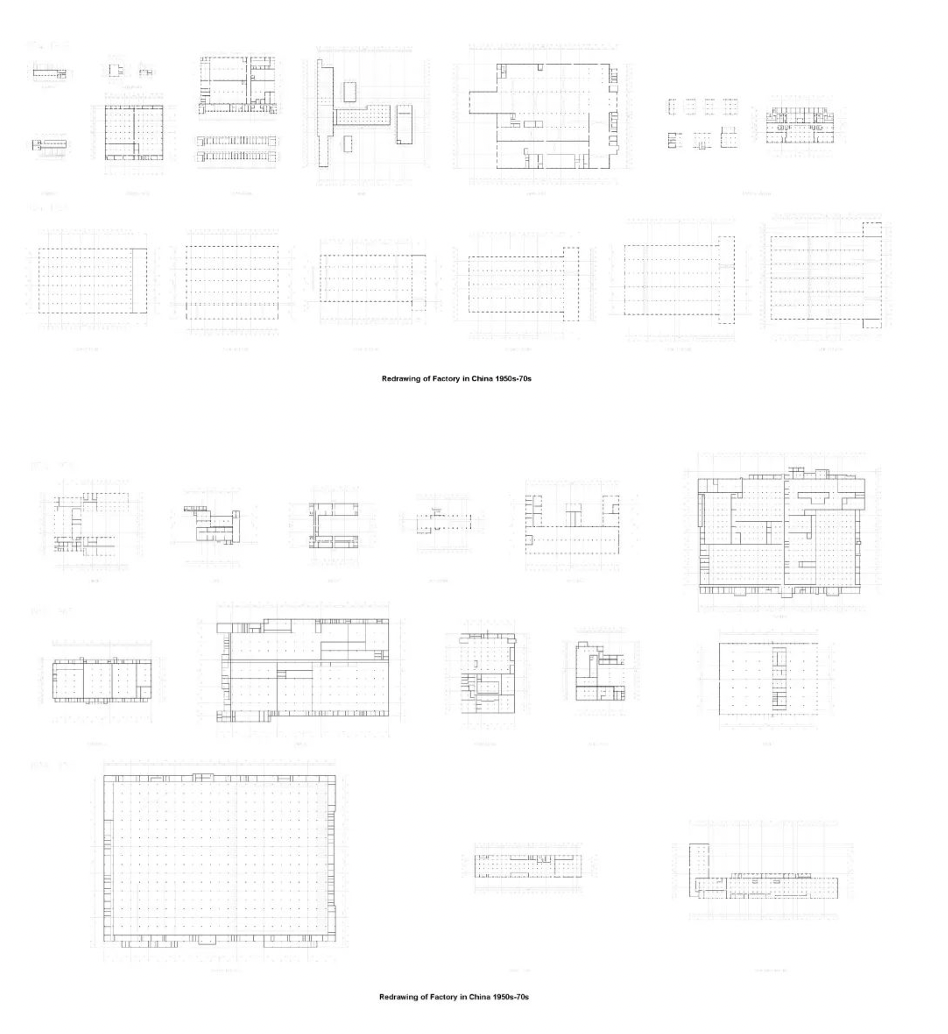

水雁飞:50到70年代是极度困难的时期,也可以称为极端经济的情况。所以从苏联引进的框架体系,也经过一轮适应性的调整,尺度变小,用钢量也大幅度减少。我们整理了建筑学报中50年代到70年代一系列的项目,可以大致分为两类,主要是住宅和工厂。经济性的基因,随后一方面进入设计规范,作为民生的保障;另一方面则进入设计资料集中,成为建筑师一种菜单式的选项。

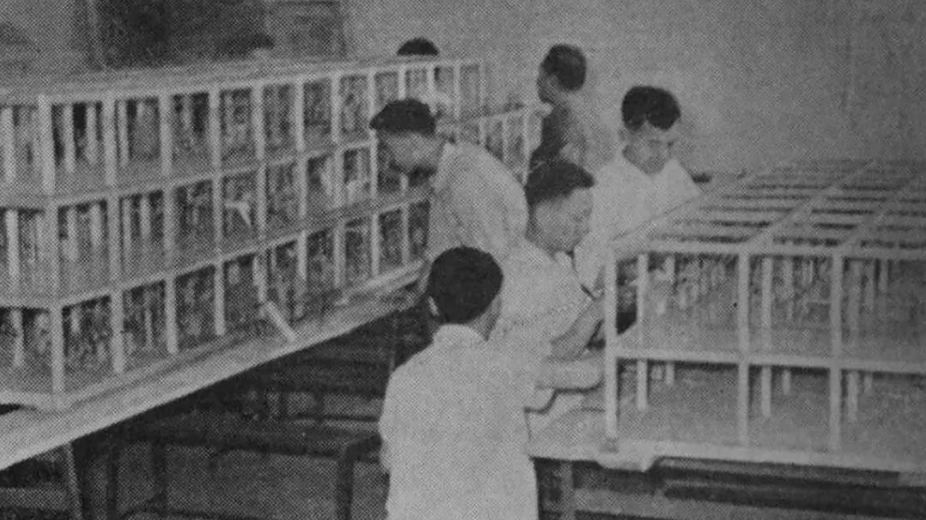

▲ 工业与框架建造的脉络研究图示;建筑学报中 50-70 年代的项目研究;1970s 工人师傅使用模型进行抗菌素厂设计,历史图片来源:建筑学报,no. 2, 1975

如果说框架在西方更多地是作为一种现代性技术的发明,那么中国特有的土地制度与经济结构推动的城市化进程,则释放了它的效用,特别是其经济性在规模和速度的叠加中发展到了一种极致。但这也加剧了我们面临 “内容”的缺失或快闪,建筑成为一种基础设施,等待着未来内容的不停迭代、修修补补。这种状态在经历和冯仕达先生长达一年的多次讨论后,我们最终借用affordance来拓展关于function、program的讨论。相比function之后的program,affordance是一种延迟——现在先这样,到时候再说。它同时指向界定功能(programming)和消解功能(de-programming)。

▲ 1950s-1970s 中国住宅与工厂项目的图纸重绘;关于中西方框架研究的脉络研究图示过程稿

B:这和你们目前进行的项目有呼应吗?

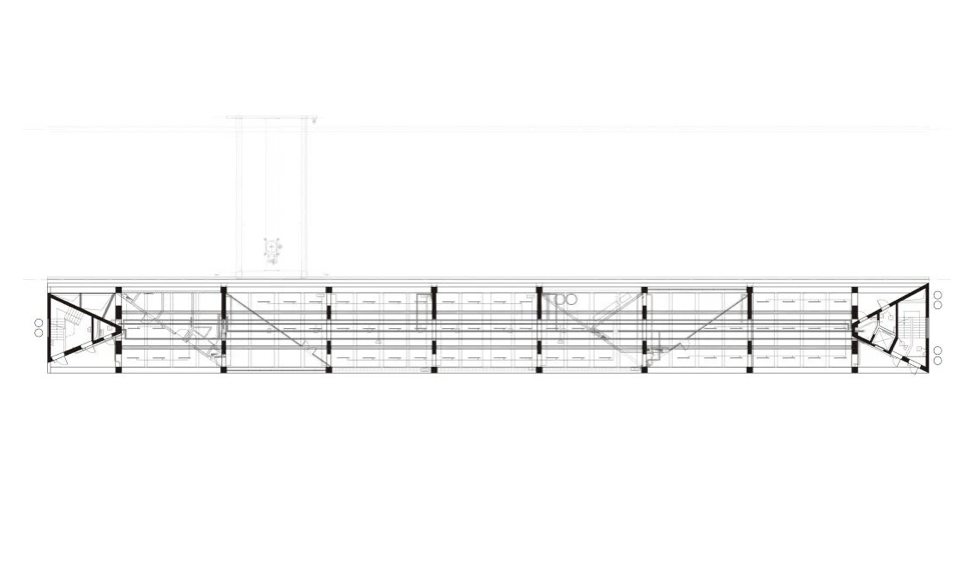

水雁飞:我们在一系列项目中有所尝试。其中两个比较有代表性。一个是南京仙林的学校项目,一个是阿那亚的游艇停艇库“风仓”。学校的项目是从经济性的角度策动,同时考虑它未来使用所提供的开放的灵活性。风仓则完全是从affordance展开的,同时兼顾它的经济性。两者都提供了骨骼化的状态,但侧重点有所不同。

▲ 南京仙林湖北部学校体量关系研究;方案体量模型;学校施工中的东北角局部;从外部望向学校

学校项目是对于当下中国学校模式的一种回应,瞄准的是一系列普世性的问题——大容量教学模式与大体量,布局模式与僵化的间距控制,教室单元与结构单跨规范限制,公共空间的面积与经济性的建造,结构预制率与管线综合,学生感官尺度与活动便利性,上下学接送对周边社区的交通压力,与社区开放分享的衔接。这些诸多问题隐匿在了一种标准容积率的暗示中,因此这个项目的代号为“FAR=1.0”。

▲ 风仓设计过程中Program的演变;效果图;风仓方案模型与叠合平面图;风仓停艇层空间施工照片;施工中鸟瞰图

风仓(Windbunker),看似是一个极具独特性的案例,因为它所具备的停艇库功能。但其实,它所折射的是对于功能不稳定的一种回应。特别是在当下物理空间过剩 / 虚拟空间过爆的语境下,这种不稳定性也被进一步加剧了,我们面临着功能的缺失或快闪。因此,Affordance作为一种延迟的策略,在经济性的骨架中得到了极致的释放。这种极端的实用主义带来了一种新的诗意。

#03

从善如登

B:你现在手头有多少项目?

水雁飞:没有多少,项目停停走走,大概10个左右。

B:你有自己特别钟爱的吗?或者特别想达成的项目?

水雁飞:我觉得如果所有东西建立在你自己的思维方式和体系下,无所谓喜好吧。每个事情,你是要去瞄准不同的维度。

B:你在设计的时候,会在当下去思考项目的未来吗?

水雁飞:赫尔佐格曾在一个讲座中谈论过beauty(美),这个概念在西方的语境中和to be(在)是一个逻辑。赫尔佐格提到他们希望房子很美,所以大家就会很好地去使用和维护,不然可能就会被抛弃了。以前我也有类似的观念,但是后来我觉得要勇敢点,它也许会被抛弃,但这个事情不在你的掌控之内,唯一要做的是去关注智力是否参与到了设计中。

B: 我之前看你的文章觉得很晦涩,里头也常借哲学展开一些阐述,但是建筑本身也是一个buisness。你希望你的观点会出圈吗?

水雁飞:我认为晦涩并不是因为哲学的引用,而是来源于文字本身的密度,可能和我看的一些书有关系,比如Dalibor Vesely(建筑史学家、理论家),Jean-Luc Marion(法国现象哲学家)的一些书,他们的文字就像蒸馏过的一样。陈嘉映老师也批评过作品生活化、生活文本化的一种现象。哲学的学习也并不是用来卖弄词汇的,是提供一个更精准清晰的思考边界,成为建筑师谈论问题的一种参照。我们常说大音希声,大象无形,可能我现在还做不到深入浅出,但这也是我努力的一个方向。

关于出圈,每一个学科的突破都应该来自于内部。建筑这个古老的行业,就更不例外。有些事情是需要时间的沉淀的。建筑师首先还得保持一种知识分子的身份。我最近还蛮喜欢一句话,“从善如登”,你用一种比较善意的、真诚的态度去迎接你要面对的挑战,虽难可达。

B:80后的建筑师有更丰富和多元的设计教育和视野,但是从城市政府获得的大型公共建筑项目越来越少,很多转向城市更新小项目或者乡建。在面对不同尺度和功能的项目,你的出发点会不同吗?

水雁飞:从小项目到大项目的跨越是所有建筑师正常的过程。我们也是从一些乡村的小型乡建,逐步进行到尺度较大一些的项目,但我自己觉得和大小本身没有什么关系。思维很容易贯穿所有尺度的,它不是那么受限。

B:你的工作室成立十年,你下个阶段的目标是什么?

水雁飞:我想要发展的不是个人审美的趣味话题。我也许能找到一些让大家引起共识的、能共同看到的问题。当你回看文丘里和库哈斯,你会觉得他们做的是两件事情,一个后现代,一个朋克。但如果找出他们早年的谈话,发现他们对于现代性瓦解之后的看法是一致的。大家可以去找不同的路,但是认知是相通的。八仙过海,各显神通。

▲ 工作室不同项目的研究与记录

*注:如无特别标注,文中图片均来自直造建筑事务所

采写/邵一雪

编辑/舒适波工作室