《未来舞台》亚洲区论坛对谈回顾

未来舞台 | 一个国际研究协作项目,在时刻联网的当下世界,为表演空间探索各种可能

北京当代艺术基金会(BCAF)与哈佛大学metaLAB于2022年9月22日(美国东部时间)线上开展了《未来舞台》亚洲区论坛的活动。活动当天,六位分别来自中国、日本、韩国的创作者、管理者、学者进行了两个小时的线上对谈。对谈由北京当代艺术基金会理事长崔峤主持问答。来自爱奇艺的郑晓奕,四分律的丰江舟和张琳分别对他们在国内作出的作品实践进行了分享,并受到了国际专家学者的热烈讨论。以下是对谈的部分摘要内容,与您分享。

metaLAB x BCAF

《未来舞台》

亚洲区论坛

(中国、韩国、日本)

Future Stage Manifesto: Asia

主办机构

哈佛大学metaLAB

北京当代艺术基金会

与会嘉宾

(按现场发言顺序)

崔峤(中国)

北京当代艺术基金会理事长

郑晓奕(中国)

爱奇艺副总裁

市场部公关负责人

Eiichiro Hirata(日本)

东京庆应义塾大学

德国研究学院戏剧学系教授

Walter Byongsok Chon(韩国)

戏剧构作、翻译、教育家、戏剧学者

伊萨卡学院

戏剧构作和戏剧研究副教授

Kee-Yoon Nahm(韩国)

伊利诺伊州立大学戏剧系助理教授

伊利诺伊州莎士比亚戏剧节戏剧构作

张琳(中国) | 联合发言

四分律北京和四分律香港工作室

创始人和制作总监

北京TT国际童军创客实验室

联合创始人

丰江舟(中国) | 联合发言

中国舞台美术学会

新媒体专业委员会主任

新媒体艺术家

苍蝇乐队主唱、电子音乐人

《未来舞台宣言》

(点击下图阅读报告原文)

(点击下图阅读报告原文)

#01

亚洲“剧”变

·中国·

郑晓奕:首先非常感谢今天有这个机会分享爱奇艺用科技在娱乐新时代做出的实践。爱奇艺是2010年在中国成立的国际创新型娱乐平台,中国首屈一指的网络流媒体平台。目前,我们已面向191个国家和地区的观众提供网络视听服务,支持12种语言的用户界面和字幕。对我们而言,生产内容至关重要,并以此获得技术创新的原动力。

爱奇艺的华夏古城宇宙就是很好的例子。它代表了爱奇艺在技术和娱乐内容的整合突破。这个系列从洛阳古城开始,并将拓展到其他古城,这也将是一个IP宇宙的打造,对于文化消费是全新的例子。在打造IP的同时我们也开发了数字资产,非常合年轻消费者的胃口,准确抓住了青年文化的热点。

2020年底我们在河北省廊坊市大厂文化影视产业园已经有1000平方米的虚拟制作基地,并且其生产的数字资产可以被重复使用,节省成本并打开了无限可能。2021年三月,我们做了THE9 XR沉浸式虚拟演唱会,将LED写实化虚拟制作和XR技术同时应用于演唱会直播,并实现了明星与粉丝的实时互动。

《一年一度喜剧大赛》也是爱奇艺出品的挖掘新生代喜剧艺术家,促进新兴娱乐生态的节目,将中国喜剧作品推向了主流市场。我们邀请了各类型剧场形式加入我们比如,素描喜剧、音乐剧、默剧等。不仅拓宽了观众对于喜剧的认知,也将一些幕后优秀的编剧人才推到了台前。在爱奇艺我们希望建起由不同IP组成的社交宇宙,用交互、沉浸、虚拟资产助力新变革。

崔峤:一年一度喜剧大赛迎来了第二季,第一季的成功让我们更期待第二季的到来。这是一档能展示青年人才能力和团队协作力的节目。作为这个节目的制作方,你认为中国乃至亚洲的青年创作人才的未来是什么样子的?

郑晓奕:有很多像我们这样的平台都在努力给青年人才创造机会,因为我们一直希望在文化产业制作上能有新突破,用技术手段去突破娱乐的界限。

▲《一年一度喜剧大赛》第一季的冠军之一蒋龙(中)出演喜剧作品《逐梦演艺圈》,图片来源:爱奇艺

·日本·

Eiichiro Hirata:线下的剧场在疫情期间受到了重创,我们作为学者需要抛开娱乐产业,而更关注和支持传统剧场。全球大疫情的一个显而易见的结果之一是导致了富人更富而普通老百姓却得不到足够的收入。所以我们一定要先聊一聊剧场艺术工作者的现状。

崔峤:现在日本政府对于剧场的资金支持是什么样的?特别对于青年人才的资助,大部分还是来源于私人赞助么?政府或者国际组织有没有特别拨款?

Eiichiro Hirata:1990年代起,日本就有一些财政拨款支持剧场艺术家的活动,是非常好的。但是自从大疫情来临以及东京奥运会之后,我们对这个政策有了新的认识,就是它在逐渐缩减,并且不是单单受疫情影响的缘故。在东京奥运会之后,艺术家申请经费越来越困难,这应该也是东亚其他国家的现况。为什么艺术家只能通过制作主流活动或者商业演出来获得收入?为什么我们一定要跟这些利润高的活动联系在一起?

崔峤:北京刚刚举办了冬奥会,日本也刚刚举办了东京奥运会。像奥林匹克运动会这种大型主流的活动对日本青年人才的多元创作有积极的影响么?奥运会开幕式的制作对创意产业有什么影响?

Eiichiro Hirata:当然有,同时,在奥林匹克运动会的连锁效应上青年人也得到了不仅是资金上的帮助。在奥运会期间,老人、残障人士等特殊群体都收到了捐助。青年创作者因为得到了机会纪录这些时刻,也使他们获得了一些收入。但是人们也忽略了剧场行业在东京奥运会之前已经面临的挑战。

▲疫情下举办的东京奥运会,图片来源:Kazuhiro Nogi/Afp Via Getty Images

崔峤:你出版过一本书是关于后戏剧剧场的,这个概念如何解释?

Eiichiro Hirata:后戏剧剧场不仅是艺术家要受到创作上的挑战,同时它的观众要对不局限于舞台上的甚至是社会中的事物更加敏感。本书的最后一章把后戏剧剧场比作政治,因为它将激起观众对于流媒体时代所发生的复杂性的敏感度。

Magda Romanska:后戏剧剧场不在只依赖于文本作为其基础,反而更依赖于视觉呈现。文本因此变成第二等级,导致后戏剧剧场显得更抽象,是关于概念的而不是故事的。

▲《后戏剧剧场》Hans-Thies Lehmann著(左);《日本剧场》Eiichiro Hirata和Hans-Thies Lehmann联合编著(右),图片来源:网络

·韩国·

崔峤:作为拥有学者和创作者双重身份的专业人才,你是如何立足于国际舞台的?最近,韩国的作品频繁得到国际大奖,像奥斯卡和艾美奖,获得了巨大的成功,你能跟我们分析一下这个现象发生的原因么?

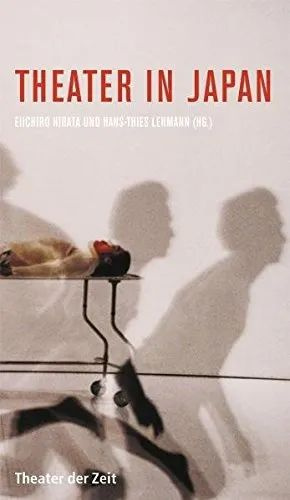

Walter Byongsok Chon:崔女士和我在近期的一个调研问卷上有很深入的合作。我们跟很多剧场艺术家进行了交谈。这个结果是,相比起韩国制作的大众娱乐产业,剧场行业还是落后这些作品一大截。比如韩国流行音乐团体BTS,获得艾美奖的《鱿鱼游戏》,和获得奥斯卡的《寄生虫》,以及很多很多在网飞上的韩国电视剧,Youtube上的韩国博主。

这其中的原因是什么?我是一个在韩国长大的人,从小到大总是受到追求成功的教育。这是集体性的。在朝鲜战争后的50年代,韩国是全世界最贫穷的国家之一,但在半个世纪以后,韩国的产品开始引领国际潮流。这跟过度的对成名成功的渴望是密切相关的,特别是娱乐产业内部的文化。韩国娱乐产业发展到今天的规模,实际上花了二三十年。大型企业孵化韩国流行音乐艺人为他们创造内容,并从政府那获得资金,这都是他们获得国际上的成功的重要因素。

Kee-Yoon Nahm:互联网的兴起推动了韩国文化走向国际。特别是现在,我们彼此直接跨越国界的联系越来越受互联网影响。以前,人们花很多年试图将韩国文化推向国际市场。从90年代到2000年初,韩国电视剧在东亚和东南亚也有一些成绩。不过最近有一个更有意思的现象。像BTS和《鱿鱼游戏》这样的文化产品,一开始在韩国并不出彩。他们的制作方决定将他们直接拿到国外做宣传,反而大获成功。这也导致了他们在韩国本土又开始风靡起来,因为韩国人也想看看外国人感兴趣的作品是什么样子。这无疑是一种新做法。以前一个产品需要先在韩国国内“火”起来才能开始摸索着进入国际市场,但现在一个韩国流行音乐偶像团体或者一部电视剧、电影能在世界的任何角落先取得成功再回到韩国。

▲ 韩国电视剧《鱿鱼游戏》场景,图片来源:网络

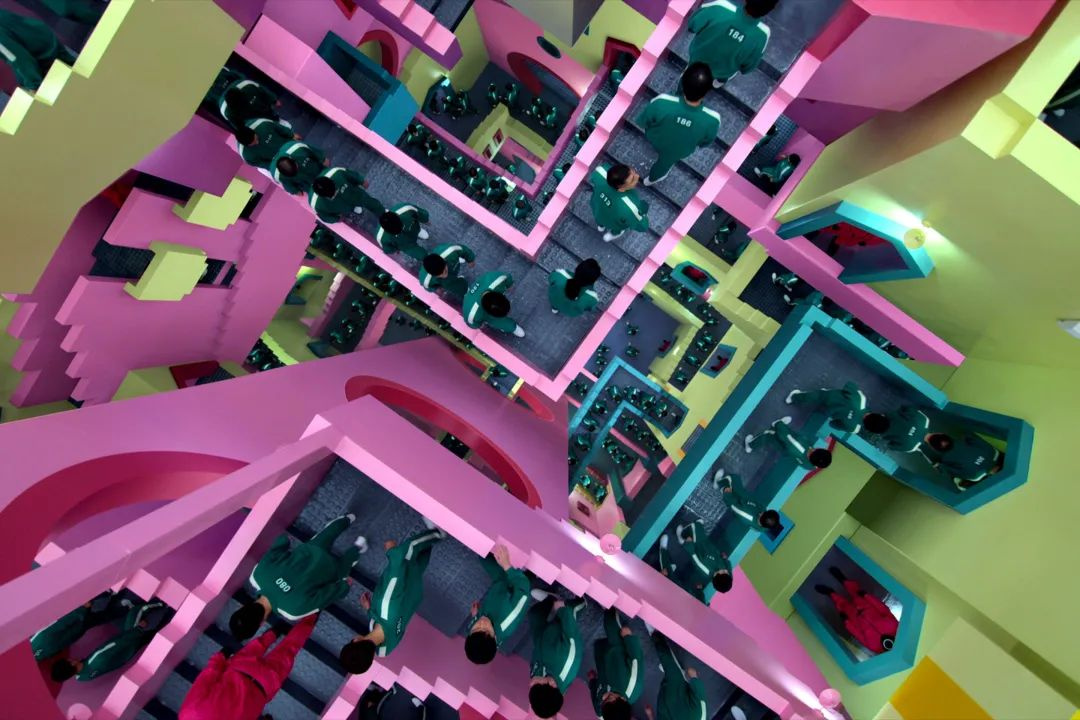

崔峤:是不是有一个专门为独立剧场搭建的网站平台?我们可以通过这些平台看到新的韩国独立剧场作品?

Kee-Yoon Nahm:剧场的确在做一些实验。像Walter之前说的,在音乐和影视产业之后,剧场也已经开始探索跟技术结合的可能性。在疫情期间尤其突显。比如像NT Live一样的政府资助下的剧场作出的实验。韩国在疫情期间也针对小剧场、独立剧场建立了一个网站playshooter.com target="_blank">playshooter.com ,让他们在同一个平台上展示自己的作品。这也是一种新尝试。不过虽然那上面已经有了很多作品,但还是没能完全覆盖韩国剧场的多元生态。如果我们专门为剧场作品创造一个像爱奇艺或者网飞一样的平台,我觉得还没有一个最好的解决办法出现。

▲ 韩国独立剧场演播网站playshooter.com

Walter Byongsok Chon:音乐剧在韩国疫情期间非常受欢迎。不管是百老汇、伦敦西区还是韩国本土的音乐剧在疫情期间播放量都很高。比如韩国电视频道Neighbor TV在疫情初期播放了大量韩语音乐剧,这是音乐剧向数字化的转型以及开拓了客户群。但是就像Kee-Yoon说的,对独立剧场来讲,我们还有很长的试错和发展阶段。

#02

剧场+科技

崔峤:我知道你是《未来舞台宣言》的韩语版译者,非常感谢你的工作。韩国年轻的创作者看到这份宣言的时候,有什么反馈?

Walter Byongsok Chon:韩文版是这个暑假出版的。崔女士和我给很多在韩国的同事都分享了。我也让一些教授朋友跟他们班级学生分享。从我们的调研来看,有两个反馈方向。第一,很多人认为未来舞台是一个革新,而且剧场进入数字化和线上平台是有机的、自然的、必然的。但是同时也有一些人维护传统剧场。他们对于革新的恐惧主要来自于:什么是剧场?还有一种恐惧我认为来自于战后,当代韩国剧场还在继续挣扎着寻找自己的观众,希望跟更多观众连接。所以我们能够在还没有跟观众形成强连接的状态下就去尝试新形式,尝试突破么?

崔峤:北京当代艺术基金会去年与WHO联合邀请了韩国导演李沧东执导了“精神健康”的电影短片,其中的女主角是荣获戛纳电影节最佳女主角的全度妍。从这个经历中,我们特别关注韩国的电影人才是如何成长的。因为很多电影演员都曾有过在独立剧团演出的经历;首尔也有很著名的独立戏剧区域。对于这些年轻演员、导演、戏剧构作来说,疫情的巨大影响对他们的改变和潜在的发展机遇是什么?

▲ 李沧东导演短片《Heartbeat》剧照,由北京当代艺术基金会理事长崔峤担任联合制片,图片来源:网络

Kee-Yoon Nahm:就像世界上很多地方一样,疫情对表演艺术产业的影响是巨大的。可能韩国在疫情初期还比较幸运,有很多国家支持的剧场并没有被强制关停,私人和独立剧院还能在保证观众佩戴口罩和保持社交距离的情况下运营。政府也为剧场艺术家提供了紧急资助金,帮助了很多剧团免于倒闭。在我和Walter的调研中发现韩国的剧院在很大程度上依赖于政府资金。虽然有商业演出的剧场,比如一些音乐剧剧团,但大部分剧场还是因为常年的运营模式而依赖于政府的帮助来维持运营。

有很多努力争取资助金的年轻艺术家其实也开始思考有没有新的可以筹资的模式?如何能自给自足而不只是依赖于政府的支持。随之而来的是政策的改变和政治氛围的转换。2016年左右,韩国政府对于艺术和剧场的审查制度被卷进了一场丑闻当中,引起了大范围的游行。所以现在有很多关于寻找剧场稳定资金的讨论。之前Hirata博士也说过贫富差异越来越大,即使是在艺术产业这个小范围内也是这样的。有一部分剧团经营得不错,但其他的大多数人呢?在疫情影响下,很多剧团都只能放弃并关门。疫情肯定是大危机,但同时也给我们反思先前的剧场运作方式。对年轻人来讲,因为他们不具备做事的习惯,所以他们有潜力作出改变,并为韩国剧场尝试些新模式。资金一定是问题之一,但新媒体技术和现场表演的结合将是这些没有被“旧”心历其境观念束缚住的年轻艺术家所探索的方向。

崔峤:日本导演滨口龙介Ryusuke Hamaguchi的新电影《驾驶我的车Drive my car》将契柯夫的戏剧和独立电影进行了完美的融合,如何从不同角度了解这部电影?

Kee-Yoon Nahm:泛亚洲的合作,就像一些亚洲的戏剧节,有很长的历史。很多韩国剧场艺术家会去日本巡演,跟日本和中国的剧院也都有很好的关系。像电影《驾驶我的车Drive my car》讲话剧作品《万尼亚舅舅Uncle Vanya》(用不同语言)进行细致地描述,对我来讲就像乌托邦一样,但这是可能的。如果来自不同国家的剧场艺术家可以到同一个地方,互相交流,即使有语言障碍或者文化差异,新的有意思的创作一定会发生。当下,我们也在做类似的事情。即使我们身处不同时区,遍布世界各地,我们还是在同一个空间里,进行实时的讨论,对吗?我们在问问题,也在回答问题。所以这样的乌托邦的成立让我更愿意去支持更多对话和合作。

Eiichiro Hirata:在《驾驶我的车Drive my car》的拍摄过程中,导演和团队受到了一个制作很多契柯夫作品的剧团的帮助。至少这一点证明了电影行业和剧场艺术家是能够合作的,但是现实中剧场艺术家比电影从业者有更多经济上的困难。现在中日韩三国的剧场关系越来越紧密,得益于艺术家们知道这种合作的重要性,而且合作得非常好,这无关政治。可惜的是因为疫情很多活动被搁置了。所以我们现在应该继续发起这样的活动,因为中日韩的艺术家特别珍惜彼此之间交流的机会,这是这场对谈我想要看到的结果。

▲《驾驶我的车Drive my car》影片中聋哑演员正用手语与讲日语的演员在舞台上共同演出,图片来源:网络

崔峤:Magda,我们应该开一个未来舞台的Youtube账号举办一个独立戏剧人的线上戏剧节。

Magda Romanska:我们有一个2019年开始的线上戏剧节,持续了3年,2020年因为大家都在家里,所以很多人来参加但我们没有足够的技术能力去支持,所以没办下去。2021年的时候反响就很好,我们决定做更多国际性的戏剧节,跨文化的,人们就能知道更多的戏剧形式。剧场很多情况下是跟当地文化密切相关的,而且只能在当地演,但是通过这样的方式地域性演出或许能拓展和互相影响。很有意思的是,同样的剧本,在不同的语境文化下有不同的解读演绎方式获得不一样的观众反馈。我们希望明年继续举办这样的活动。

崔峤:下面有请四分律的张琳给我们分享一下他们在科技+剧场作出的实践。

张琳:四分律做了上百个作品,从古典乐到现代歌剧,从剧场空间到公共生活空间,我们试图寻找和观众的连接和与市场的关系。我想跟大家分享三个不同的项目。第一个项目是一场在南京的电子数字演出《活水》,由丰江舟亲自出演。

▲《活水》演出现场,图片来源:活水微博官方账号

2014年,在上海的一个商场嘉亭荟里我们做了《夜莺Nightingale》的演出,这是一个公共的空间,虽然搭建时间很有限但效果非常好。演出没有使用专业演员,而是邀请商场的客户带着3D眼镜表演。他们看不到观众,他们看到的是一个游戏视频的影像并受到不同的指令做出随机的动作。我们将这些视觉图像、声音、和虚拟体验结合保证演出的观看体验。演出结束后我们快速搭建了展厅陈列演出使用的场景、服装、道具和舞台装置。每一天都有很多顾客来“打卡”。

▲ 商场顾客在“表演”《夜莺Nightingale》,图片来源:四分律官网

最后一个项目是在南京秦淮河《夜泊秦淮》,这个演出最有意思的是在于我们在画舫上的每个角落都安装了小投影仪,观众可以舒适地坐在船上,享受全息投影与河面一起漂流的画面。

▲《夜泊秦淮》船内效果图,图片来源:嘉宾提供

Kee-Yoon Nahm:刚刚你展示的在商场里的演出,它周围看上去有观众席,是真的观众席吗?

丰江舟:这是把上海兰心大剧院,中国的第一个剧院,按比例缩小放在商场里面。

▲ 上海嘉亭荟城市生活广场演出场地实景,由丰江舟担任导演和多媒体设计,图片来源:中国舞台舞美学会官网

崔峤:丰江舟之前做硬摇滚,现在能将传统文化和新媒体结合,这样的转变怎么平衡?你们(夫妻)两位的分工是怎么样的?因为张琳是在美国大学毕业,你们的艺术创作和运营管理是如何分工的?

张琳:我的任务就是帮助丰江舟去做一切他不爱做的事情,他不擅长的事情。我每天要跟各种人(沟通)(处理)各种事情,保证项目顺利完成。因为丰江舟很有才华,所以他所有的精力要专注在创作本身。

丰江舟:我在2000年的时候有一个选择,是做纯艺术家还是做社会工作者,我最后选择了做社会工作者。艺术家有很多关注个人的因素比较多,我觉得更应该关注社会,不管社会好还是不好都应该融入到里面,这样我们就能变成社会的人,而不是真空的人,能跟很多不喜欢的人打交道,跟很多和我们完全不一样的人打交道。

Magda Romanska:我非常欣赏这个作品(《夜泊秦淮》)将京剧和现代科技结合,甚至还融入了西方歌剧。我教世界剧场这门课。第一节课我总是讲京剧。我经常发现从中国来的国际学生对此并不熟悉,但是上完课后他们都会很高兴地跟他们的奶奶分享他们学习了京剧,奶奶也会高兴他们对京剧有了了解。这方面的兴趣也来自于将技术融入京剧演出。我经常也会放一个在拉斯维加斯上演的沉浸式日本歌舞伎Kabuki演出。大部分学生都只知道拉斯维加斯的一些热门剧目,但他们会发现传统表演艺术也有市场。看完丰江舟的作品,我更想说一个感想,京剧和歌剧的组合本身已经令人兴奋,他出来的效果也非常惊艳。我很高兴我能看到这个作品。

▲ 在拉斯维加斯百乐宫喷泉日本歌舞伎实景演出现场演出经典剧目《捕鲤鱼》,图片来源:Las Vegas Review Journal官网(上),teamlab官网(下)

Walter Byongsok Chon:将演出放在游船上、过山车上或者最后这个在一个商场里,都为沉浸式的体验提供了更沉浸的空间,这些组合令人着迷。

#03

人人都有未来舞台

崔峤:对年轻创作者的资助,在数字化的时代,意味着什么?他们如何在数字艺术领域站住脚?

Kee-Yoon Nahm:在韩国,疫情期间对艺术家有两种资助形式。一种是项目制的,艺术家提交方案,政府审批通过后就能得到支持。一种是艺术家福利保障,确保艺术家能生存。上周也刚通过一条关于劳动、艺术家权利和性骚扰的法律。

在《未来舞台宣言》里提到的“架构infrastructure”。如何使用新方式去推动艺术形式的边界是需要用资助体系实现的。在我们的调研中也有很多艺术家对于融合的艺术形式或现场演出加入新媒介都有着强烈的兴趣。但是问题是,当技术门槛很高的时候,如何开始?所以“架构”变成了导致这些新实验能够发生的重要组成部分。不过“架构”确实是一个跟艺术比起来看着不那么漂亮的东西,甚至有点单调,但这正是我们需要搭建的部分。年轻艺术家需要来到一个所有设施都齐全的空间进行创作,而不是自己把设备凑齐。他们可以接触到新技术并随心所欲地“游玩”其中,发现新东西。这是我认为的在项目制和福利保障之外的第三种资助类型。

Eiichiro Hirata:是的,我非常同意Kee-Yoon Nahm的观点,我很好奇我们作为人文学科的学者需要侧重的地方。技术和科学与人文类如演出一样需要观众的学科是有差异的。因为从历史上,技术和艺术就有分别。在18世纪的时候,欧洲的人文是从哲学发展起来的,这些人会讨论艺术,但跟牛顿的追求就大相径庭了。技术是希望将所有事情统一,所有人需要被平等对待从而忽视个体差异。所以直至今日,艺术家应该重视这个差异。如果他们不太注重保持与技术的距离,他们的艺术活动很容易变成科学研究,将人性抹去。这也是很多学者的警告。

崔峤:有一个观众的问题是《未来舞台宣言》关注数字世界的民主化,在东亚地区,有一个挑战是老年群体对于新的、实验性的、独立的事物相对保守,你觉得数字化意味着我们能将老年社区在10年20年之后变得跟欧洲一样甚至更完善么?

Walter Byongsok Chon:这是关于数字民主推动老年和年轻一代距离的问题,这是可能和乐观的。社会、文化、和其他方方面面都将无可避免地追寻技术,对艺术和艺术家来讲也是一样的。但是艺术如何与技术连接,有一个基础的关于人文和文化本源(authenticity)的讨论。比如,什么是属于韩国本源的故事?这个本源怎么交融?当它走出国门,还如何保留它的韩国性?通过技术手段,还有多少发展空间?不管从古至今,这都是一个需要被填补的沟壑。

崔峤:当我们在讨论当代剧场的时候,我们自然而然会提到新媒体。老年群体总是被忽视,所有都是为年轻一代准备的,商业世界更是了。但是对于我们的《未来舞台宣言》来讲,民主代表着老年群体也具备潜力,他们也可以做创作者。这是没人关心的领域,或许我们之后应该多考虑一下。

Magda Romanska:谢谢所有的嘉宾,这个讨论太棒了。我希望这只是一个开始,metaLAB非常希望抓住途径问题的根源。很明显的,技术可以帮助人们获取更多信息,但另一方面,比如对于老人家来说,接触技术本身就是挑战。经济差异带来的技术获得途径上的困难是我们要解决的问题。

同时,我们如何使用这些技术来设计我们的演出,这是全世界的艺术家都将面临的挑战。有种新的艺术形式已经在交融下、在元宇宙概念中、在线上交互沉浸中形成,虽然我们还无法完全定义它。

还有第三个方面,便是剧场与电影的结合,metaLAB的研究也打算将其在不同文化中理论化。疫情同时加速了这些形式的进程,因为在家的时候剧场创作者们想着同样的事情,并加快了我们将技术和表演艺术联系起来的实践。