B6:创作到做不动音乐为止 | BCAF新声

新声 NEW VOICE

支持青年人才,为新的梦想共声

由40位伯乐举荐十大创意领域的40位潜力新锐。

由北京当代艺术基金会、财新视听、财新创意联合发起的《新声——中国当代艺术家推新计划》第三季,旨在支持青年人才,为新的梦想共声。

我们邀请来自艺术、设计、电影、建筑、思想、文学出版、舞蹈、戏剧、音乐、美育等领域的专家伯乐,推荐他们最注目的年轻创作者。他们或因奇思妙想、大胆突破而醒目,或有着拔群的锐气、睿智,或凸显出某种当下罕有的质地。他们的成长路径和个性化选择亦可折射时代的特征,他们的先锋、原创、个性,代表了BCAF一贯支持的真实思想表达与多元对话空间的理念。

新锐创作者将获得BCAF及财新传媒各渠道、全网传播的推广合作,也将优先获得国际交流、创作资助、艺术驻留的机会。

第三季10位新锐的深度访谈文章、人物纪录短片自2024年3月22日起,在每周五14:00持续发布。

新声 NEW VOICE第三季第六期 |

B6(作曲家、音乐制作人)

新声伯乐

沈暘

独立电影制片人、策展人

伯乐推荐语:

音乐人B6,原名楼南立,是一位生于1981年并始终活跃在上海的多栖艺术创作者,以其卓越的才华横跨电子音乐、作曲、声音艺术、设计及装置影像艺术等多个领域,展现出非凡的艺术影响力和跨界创新精神。他在国际舞台上的活跃表现以及在影视配乐领域的卓越成就,都印证了他在中国乃至全球电子音乐与当代艺术领域中的重要地位。

▲ 新声 NEW VOICE第三季第六期 | B6

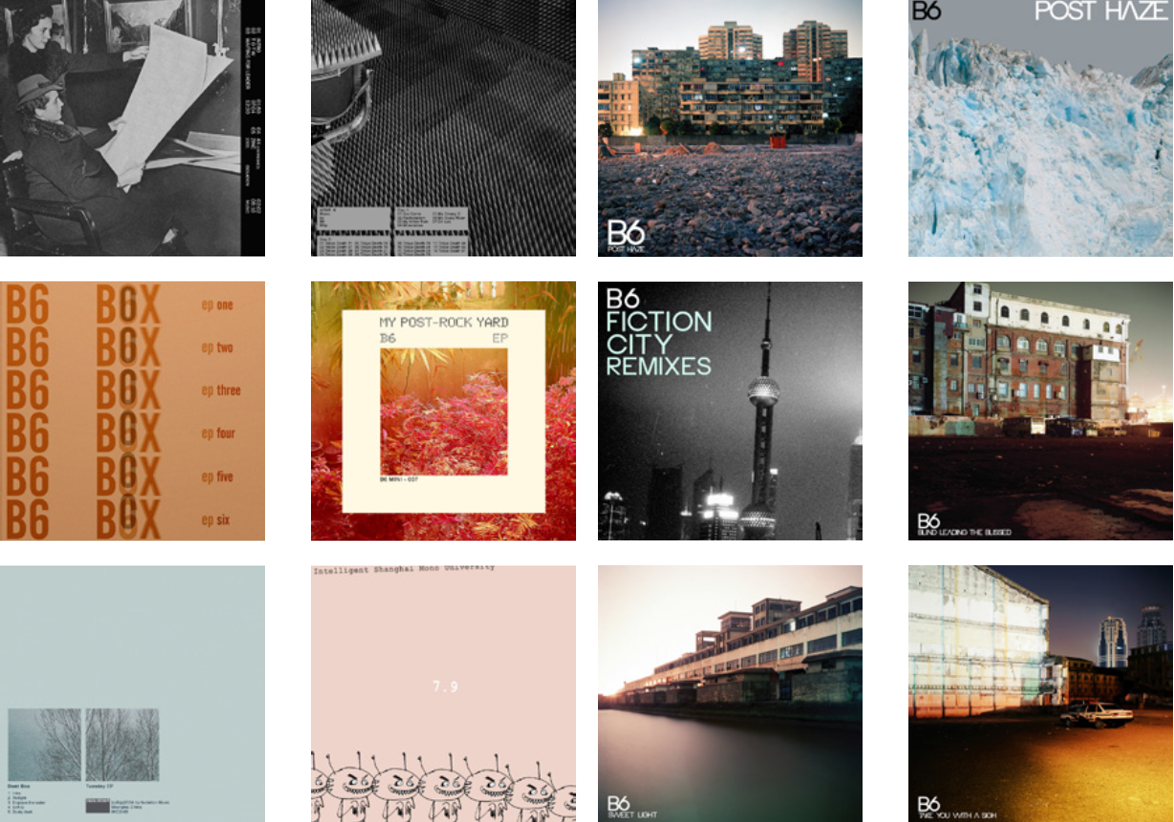

B6去年很高产,出版了5张黑胶、8张CD、1盒磁带,以及许多数字串流,还为同年上映的4部电影与2部剧集做了配乐。他又开始整理过去的老作品,筹备出版个人回顾专辑“B6:ANTHOLOGY(2001-2011)”。从摇滚、先锋电子到古典乐,从地下俱乐部场景、声音装置到影视配乐,他涉足的风格和领域之广令人惊讶。无论是各种命题作文还是寻找作者性,他似乎都游刃有余。

▲ B6:Anthology 2001-2011

▲ B6:Anthology 2001-2011“B6”是80年代生上海人楼南立的音乐代号,来自一支恰到好处出现在他手边的中华铅笔。二十余年间,探索音乐、呈现音乐,代号逐渐取代了他的本名。

B6出道在他的大学时代,千禧年来临前夕,听打口碟长大的美院学生组建了电子乐组合。毕业后,他陆续加入戈多、Junkyard、IGO等乐队组合,以乐手、独立音乐人、DJ等身份活跃,去到世界各地演出。新世纪,上海这座城市的音乐脉络快速延展开来,你总能在里面找到B6的踪迹。

▲ B6早期专辑

说不上特别的契机,2014年左右,B6决定舍弃夜店DJ的工作,也不再创作Techno电子舞曲。他开始重新审视年轻时代不曾青睐的古典乐,从马勒、格里格、拉威尔、瓦格纳等大师的作品中汲取养分,一边大量地学习新知识,YouTube在此时也成为了最好的“导师”之一。他迫切希望找到一种新的创作语言,再回归音乐。

近几年,作曲家B6的作品陆续现身于各类影视作品:为沪语舞台剧《繁花》,他结合老音色和新作曲手法回顾了一种时代气息和城市记忆;医疗题材纪录片《人间世》的核心命题是“生死”,他的配乐克制地表达此间充斥的痛苦、希望、抉择、宿命、悲悯;魔幻现实主义色彩的《南方车站的聚会》中,音乐有时藏得很深,却能精准揭示人物的内心和行为的动机;绘本电影《向着明亮那方》由7个动画短片组成,风格各异,他的创作空间得以更大打开,爵士、民乐、电子乐、华尔兹等元素与影像交融……

▲ B6电视纪录片剧集配乐

▲ B6电视纪录片剧集配乐B6说话慢条斯理,没有太多情绪起伏,你却无法忽视他身上的丰富性。谈起这些的时候,我们在上海古北的一家咖啡馆,离B6的工作室和住宅不远。更多时候,他深居简出做音乐,疫情期间的封禁也没有给他带来太多不适感。若是出门旅行,他倒是那种会主动和陌生人搭话结识的人。他戴一顶报童帽,身着西装,里面却是一件朋克乐队Black Flag的文化衫——他此生买的第一张唱片就是这个乐队的专辑。在音乐审美和创作上,他趣味广泛,类型与风格并不成为他的制约。

这种丰富性或许是时代的馈赠。三十年前欧美流行乐、摇滚乐借助打口磁带、唱片,以废品塑料的身份漂洋过海,进入一代中国人的听觉系统,塑造了他们的音乐审美。有些人从此爱上音乐,如饥似渴地挖掘最先锋的、最前沿的东西。B6当然也是其中之一,但他比大多数人走得更远。

快问快答

Q:你觉得当下最亟需改变的人类社会现状是什么?

A:我还是相信和坚决支持全球化,希望人类能够早日变成一个“国家”,一个物种,这可能跟我从小喜欢摇滚乐有关。

Q:你从事的职业能够有助改变这个现状吗?

A:一定可以。其实“爱”与“和平”一直是音乐中的大主题,从小接触这种价值观会影响人的一生。

Q:你最想改变的个人现状是什么?

A:想尽可能多出去走走。

Q:你获取外部信息的主要来源是什么?

A:网络,和所有人都一样吧。

Q:你的童年震撼和缺憾是什么?

A:第一次知道人会死是很大的震撼。幼儿园的时候跟我爸去上海自然博物馆看千年古尸展,他指着展品对我说我们都会死。我也不理解死亡到底是什么,很抽象,就觉得不是什么好的、开心的事情。缺憾的话,我爸妈双职工,都要上班,我经常一个人。

Q:你的什么喜好会导致你与多数同辈人玩不到一块儿?

A:初中开始喜欢摇滚乐,那时候没什么同龄人懂这个。我去虬江路、曲阜路、中图边上的弄堂买唱片、淘打口碟。我有个邻居,已经大一了,我们能一起聊。

Q:你现在的职业有多大程度是谋生?如不必考虑生存,你的创作/工作会与现在有何不同?

A:我的职业就是做音乐,这是我的谋生手段,也确实是我热爱的事情。

Q:你睡前刷多久手机?有被某种意识裹挟的时候吗?

A:会刷短视频,这对我来说还是挺新奇的。所有人都能在平台上创作自己的作品,大家发各种视频都会配乐,这迟早会影响到专业领域。

Q:去年最高兴的事?

A:2023年终于离开上海去东京住了4个月,认识朋友,吃好吃的,听不同的音乐,很开心,给我很多新灵感。

Q:作为一名艺术家,你最看重的三个品质是什么?

A:这个好难。我觉得很多艺术家一辈子都在寻找这个答案。对我来说,最重要的是一种只属于你自己的语言。

#01

每次都不一样

B:疫情时期对你的工作或生活带来了什么样的改变?

B6:最大的改变,尤其2022 年,不能随便出去,就导致有很多工作没法完成。做电影配乐经常要去录弦乐演奏,那肯定是没法录,乐手也出不来,录音棚也都关了。所有的弦乐部分只能自己在家里用电脑做。然后我就突然发现,现在电脑制作的弦乐演奏,已经可以很逼真了。所以前年所有的弦乐全是自己在电脑里面制作,出来的效果反而还很好。

B:配乐在影视作品中承担着什么样的角色?配乐的重要性是否常被低估?

B6:理想状态中,当然希望这是一个很重要的角色。我觉得有个误解是认为电影中很多元素是从属关系,并不是,这是一个整体。其实不仅仅是在电影里,在中国语境下,音乐本身就常常被忽略。现代音乐在中国发展时间太短,很混杂,很“横截面”,它并非与人类文化进程同步。

B:为一部电影配乐的工作流程通常是怎样的?

B6:每次都不一样,合作下来感觉都是比较“独立”的做法。好莱坞做配乐有非常按部就班的过程,从钢琴demo到写谱子到录音到混音,到母带处理,到终混。国内没有什么流程,包括音乐制作的很多工种我们是缺少的,比如音乐编辑。其实大多国家都一样,没有什么体系、流程。如果没有一个庞大的工业体量,就谈不上体系和流程。

话剧相对来说会比较难,因为没有录完的既定版本,没法重看,只能凭着对现场排练的记忆,找大概的状态。心里总是不踏实,会觉得是不是哪里没做到位。

B:你平时自己会找电影原声专辑来听吗,能否推荐最近印象深刻的一两张?

B6:《食人族大屠杀》(Cannibal Holocaust,1980)的原声,是七八十年代的那种笨拙俗气的电梯音乐(Elevator Music),同时又带有地下气质的Disco,没有律动却有鼓声。用这样的方式来做一个讲吃人的B级片音乐,很邪典。还有《战栗杀机》(BANANA FISH,2018)的配乐,是电子音乐家大泽伸一(Shinichi Osawa)的作品。

B:你有喜欢的国产电影吗?

B6:前段时间看李少红导演的处女作《银蛇谋杀案》,我就很喜欢。这个片子的副导演叫宁瀛,她有个“北京三部曲”,我最近全都看完了。其中一个我从小就很喜欢,叫《找乐》,黄宗洛演的。我最喜欢80年代的片子。

B:你阅读文学作品吗?

B6:我很少去阅读文字了,感觉阅读能力在慢慢下降,身边很多朋友都有这种情况。人类发明了文字来交流和记录,但这不是终极方式,未来一定会有一个方式来取代文字或者语言。我还是会看电影,但是觉得电影也慢慢走到它的末日了,也许会成为一种特定人群欣赏的艺术。音乐会比这些更长久,因为更本质,更感官。

#02

像《铳梦》的主角

B:家庭或者学生时代对你的创作有什么影响么?

B6:真没太大影响。我就是一个普通小孩,双亲家庭。我倒是觉得小时候的居住环境,包括上海原来的那种市井文化,对我影响更大。

上海很大,不同的街区、环境都会给个体带来不一样的印象。我最早是住在中山公园旁边的兆丰别墅,长大的环境就是《七十二家房客》,童年记忆里这是一个很阴森的存在,有点哥特。曹杨新村是仿造苏联斯大林时期集约型的工人新村,给人感觉就是阳刚、积极向上,但是有点无聊。后来在慈溪路,北京西路的支路,典型的老上海石库门,就像《股疯》里潘虹住的家。我一出门就是二手市场和跳蚤市场,我很早就接触到漂洋过海来的洋垃圾,以及里面的宝贝。

其实我一直觉得整个中国现代文化就是从垃圾堆里长大的,尤其音乐。我们听的打口碟,原料就是废弃的垃圾。我们从垃圾里面挑选出我们觉得有价值、有文化意义的东西。就像《铳梦》里的主角,垃圾山里重生的少女。

这么说字面上非常有歧义,但是那时候整个上海的状态是渴望这些垃圾的滋养,所有人都在往上走,大家希望通过努力让生活得到改善,特别有精气神。即使他们在贩卖日本来的二手电器或者二手黄色书刊,但是所有人都有一种积极向上的情绪。就在这段时间里面,正好我自己的价值观也慢慢成型了,青少年时代开始听摇滚乐。

B:你很早便进入音乐创作者队列,做出成绩又多次转型,驱动力是什么?

B6:其实没什么大的契机。都是自然而然,写不出来了或者是不想写某个风格的东西就转型。有一次有个非常大的打击,当时有块硬盘坏了,数据全都找不回来,丢了200多首作品和十多年的照片,就觉得这辈子可能已经跟音乐无缘了。但后来也慢慢释怀,毕竟人还活着,还可以继续做音乐。我自己觉得也不算转型,音乐的外在风格会有变化,内核是一样的。所以我今年要做的这张早期作品自选集,最后我自己听一遍,虽然有很多不同的风格,我就觉得原来还是同一个人。

B:从Techno到影视配乐应该是一次比较大的转变,是为什么?那段时间都做了什么?

B6:就觉得没法再继续做Techno了,再做就永远跳不出这个语境。要停一段时间,学习沉淀,再开始用一种不同的语言去做。2014年到2017年我基本就没再做音乐,开了个公司做装置、设计。做影视配乐,首先你要会做古典乐,需要很多的学习时间。我就是去搜怎么做古典乐的视频,你会发现很多很多频道,真的不用去音乐学院,YouTube上面解释的比什么音乐学院都详细。你英语好可以直接看国外的频道,不会英语你可以看中文的,也做得很好。直到现在我也会一直看一些技术的视频,有很多新东西要学。生活上我就是把原来在夜店的电子音乐的工作全部都推掉了。

B:没有受过音乐科班教育而成为职业音乐人,你确实是一个很好的例子。

B6:好多成功的音乐人都不是科班出身。音乐是一个相对自由的艺术形式。当然,音乐学院有它存在的道理,作为一个惯性,以及比如你是个乐手,你需要一个场景来训练。但这不是成为音乐家的必须路由。尤其今天网络那么发达,知识其实都在网络上,再好的音乐学院的师资力量,也不可能强大过YouTube,上面有很多讲座,无数的大师。

B:古典乐吸引你的音乐家和作品有哪些?

B6:比如马勒、格里格、拉威尔、瓦格纳。也没有按体系去听,就去研究自己喜欢的,这跟当初听摇滚乐是一样的。个人认为,往往是一种风格刚出现阶段的那些音乐家和作品比较重要,后面很多就是一种复制,虽然有演变,但会有很多平庸的东西。人类做了太多音乐,99%都没必要。

B:你是否还在观察中国/上海的Techno音乐,相比十年前有什么变化?

B6:不再关心Techno了。我听过一些新的电子音乐,但是觉得自己已经很难再去听这种音乐了,打动不了我。我之前在德国住了两年,科隆和柏林,回到上海后就不是特别热衷Techno,落差太大。中国现代音乐的发展从改革开放到现在没多少年,别人是基本上没断过。在柏林,Techno是个主流文化,就是你问你妈,你妈都知道;在中国则是亚文化,你一旦不去接触这个圈子,信息就屏蔽掉了。

#03

AI易与难

B:有什么新的音乐风格或内容是你最近的偏好么?

B6:我喜欢所有的音乐,从来不会对一个音乐风格有什么偏好,关键要做得好。古典乐里有很差的东西,死亡金属里有非常精彩的作品。朋克音乐烂吗?那在音乐性上跟贝多芬没法比,但是如果只用这种眼光和角度去判断就太无趣了,任何艺术都不应该有一个标准。

我最近很着迷看一些根植网络的艺术形式,比如Traumacore、Dreamcore。我觉得这是一个趋势,未来不光是音乐,很多电影会往这个审美的潮流里走。因为现在电影急需找到一些新的可能性,不然他们真干不过短视频。

B:最大的古典乐唱片厂牌DG出版了电子音乐组合Tale of Us的专辑,和一些将合成器融入新古典乐的作曲家专辑,你怎么看这种趋势?

B6:其实这并不是新鲜的东西。它有几个高峰点,第一个高峰点在 70 年代中叶,出现即巅峰,代表人物像Wendy Carlos;第二个高峰是跟随广义上的New Age兴起,包括Vangelis;再到一个高峰就是零几年的时候,比如Nils Frahm。早期我会很积极在网上讨论音乐,推荐过这类,还有Jóhann Jóhannsson,但是当时国内了解的人不多。现在会有人觉得很时髦,娄烨的电影里也会用他的音乐。但是其实我觉得这个风格已经在走下坡路。

B:中国有没有什么原生文化/音乐风格是你认为比较有生命力的?

B6:比如东北的喊麦、云南的山歌教,那种非常“土”的,可能很多人看不上,但是它们更原生、更自发、更自洽。如果从第三方视角去看中国的这些东西,它们有机会在世界范围内被大家所理解。

B:音乐制作技术、各种软件和工具对作曲/音乐创作工作的影响是什么?

B6:20世纪开始,我觉得技术在音乐里面起到关键性的作用。电子乐就是技术催生出来的一种音乐,或者说一种新的审美。

现在有那么几个主流的软件,提供许多模版,你能跟着这些做出很时下流行的东西,这种模式会吸引 90% 的音乐制作人,导致他们的作品会非常模式化、同质化。如果Ableton的某个版本里延时效果器突然变了,会影响整个音乐圈做出来的东西。Cubase会好一点,更开放。不过这种创作会慢慢消失,因为AI做Techno轻而易举。但是要用AI做管弦乐很难,我试过几乎所有平台,感觉它们无法把握细腻的情感和整体的呼吸感。打个比方,Techno像是你买了宜家的桌子,找一个人帮你按照说明书拼装;管弦乐就像你要雇一个人帮你把家里打扫干净,其实很难。

B:你对艺术家的生命周期有什么样的理解?

B6:因人而异。我觉得我可以创作到做不动音乐为止。

*以上图片皆由受访者提供

采写/Wency

编辑/舒适波工作室

采写/Wency

编辑/舒适波工作室