瓦依那乐队主唱岜農专访|BCAF对话

▲ 演出中的岜農,Photo by Weibo@-llllur

北京当代艺术基金会(BCAF)长久以来支持独立、专业、共益,具有人文精神的艺术家群体,这个夏天我们荣幸采访到了在广西河池南丹县种地的瓦依那乐队主唱岜農。对话始于网络的质疑,通过对自然、农耕、身心健康、乡村建设、美育教育等方面的探讨,希望能为正处在变革、动荡不安时代中的人们分享自己的观察、思考与实践。

01

成为他自己

BCAF:您在35岁选择从广州回到广西农村,是否考虑过家人生病或者遇到突发情况,可能需要一大笔钱,这种时候您觉得该怎么办呢?

岜農:我是一个在现实问题上比较理性的人,关于这个问题很早我就有认真的思考。

我回去的初衷就是为了健康。我原来的工作是设计师,每天都待在办公室对着电脑,慢慢颈椎就出现了问题,但每次一回家就缓解不少。尽管在城市里也会打太极、拉筋,能有些帮助,但人还处在做设计的状态下,所以身体还是不舒服,回家在田里做些农活,就感觉身体舒服多了。

回到家乡是为了将身体引向一个健康的方向、健康的生命状态。我知道生命总是充满了不确定性,存在突然发生重大变故的情况,但至少对我来说,选择回到家乡是一种更健康、更正常的生活方式。我的农业是以自给自足为主,劳动量不至于过大,保持适度的节奏,所以身体状态也能相对保持平衡。

说到钱的方面,我经常会被问到,这样的选择是不是太自我、自私了,所以也是很早就尽可能多的了解与思考。我观察人真正遇到大病时,也没有多少人能保证用钱就一定把病治好,比如面对癌症,中产阶级会好一些,但对大部分人来说,可能都需要砸锅卖铁来治。但即便很有钱的人,大病来了他也躲不过,也无法避免死亡,所以我想重要的应该是尽量健康的活着,而不是先想如何去治疗,这样思考才更正向更根本。

我一直觉得我们大家需要真正认真的思考一下,因为没有人可以保证不会生病,所以这个问题是需要我们真正去面对的,我和身边人也都讨论这些。我经常会想,如果真的得了癌症,我还是会尽量保持一个正常的心来面对,和家人在自然中度过每一天,听听鸟叫,吃着自己种的健康食物。

▲ 春天观察农作物长势的岜農

▲ 春天观察农作物长势的岜農

BCAF:回到家后作为一个农民,您的收入大概在一个什么水平呢,您是如何去分配这些支出,让生活维持在一个良性、稳定的状态?

岜農:平时周围经常有人和我讲,某某工作收入很好,但我一直开玩笑:“现在谁跟我换职业我都不换,我有一个农场,吃的、住的比他们还好,每天这么好的自然环境,这就是高质量的生活吧。”

除了种田,我还会酿果酒、养鸡,食物基本上都是有机的。回到大自然里,和它相处好,已经可以获得很丰富的物资,过上健康、有品质的生活,而这种生活其实和需要很多钱没有太大关系。

关于收入,回去开了民宿后,大家来住每人每晚至少280元,每年也会卖些米、果酒、野山药等,但首先是我自己也爱吃的,就多摘或者多收一些,这样每年农副产品的收入也有近2万元,除了一些偶尔的小演出外,还会去做一些音乐自然教育,每年也有2-3万元的收入。

关于日常的开销,每年在家的消费大约有1.5万元基本就够了。家里用的是山泉水,不需要水费,房子是自己家的,没有租金,主要的支出就是网费、电费、电话费、汽车油费和保养,以及偶尔用煤气的费用,很多时候是用柴火烧饭的。基本可以说,每年收入有1.5万元就可以吃好、喝好、住好、睡好,能达到不错的生活品质。

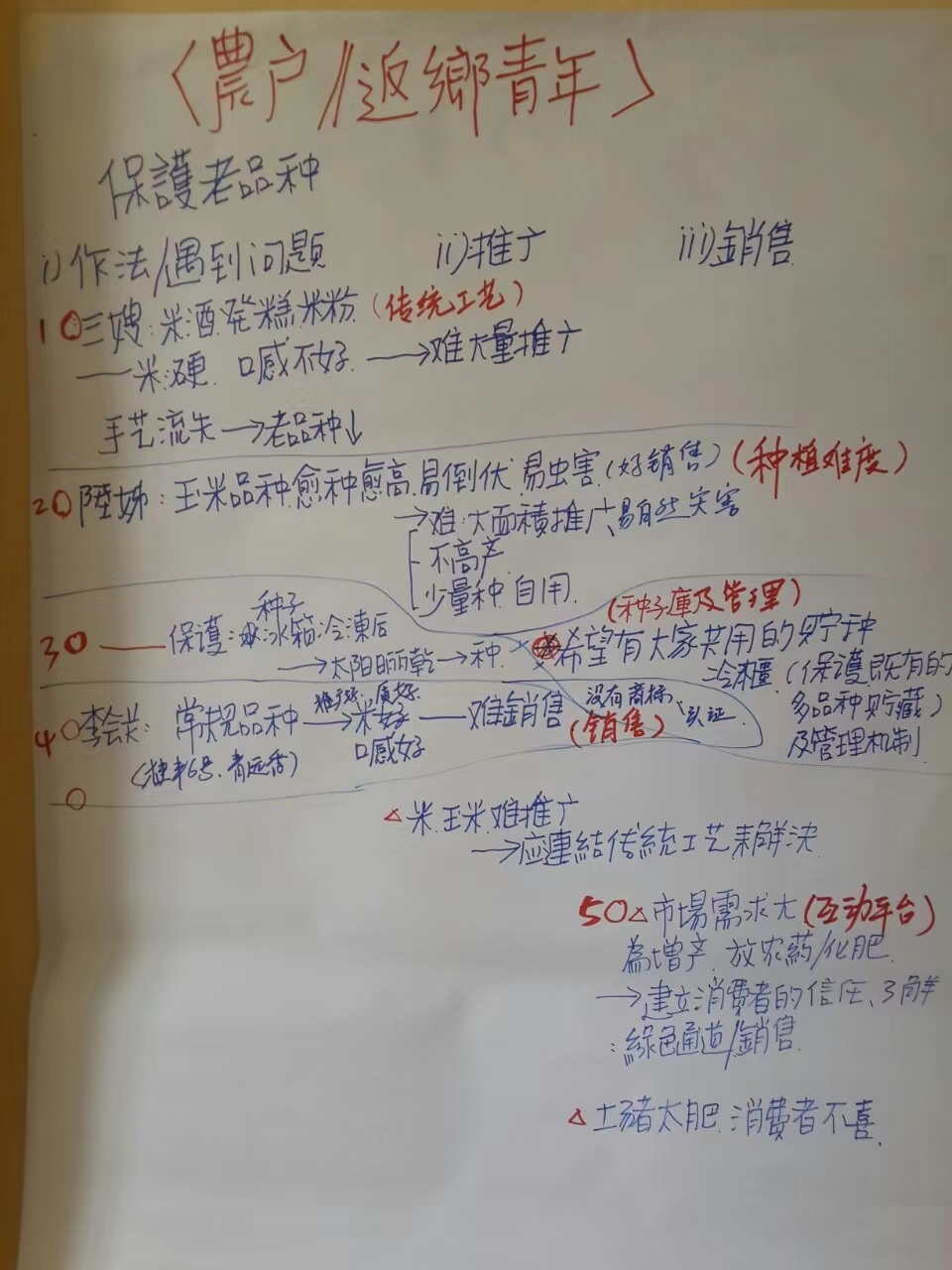

▲ 梳理与总结

▲ 梳理与总结BCAF:说到这里可以延伸到另外一个话题,很多人会说你一个人是这样,如果有了老婆、孩子那怎么办呢?

岜農:这个问题我也认真想过,现在小学到初中都有义务教育,幼儿园可能会花些钱,但在我的观念里幼儿园不是一定要上,孩子接受义务教育主要是为了和具体的人接触,这样不会太脱离人生活的社群。

更重要的是家教,言传身教是对一个孩子最重要的教育,所以我觉得不一定要去大城市接受“优质教育”。我就成长在乡下,读书成绩也一般,但我自己心里讲对社会来说也不是一个很渣的人,还是有点光热,有点爱心的人吧(笑),我觉得我也还可以,“不够优质的教育”并没有让我变得很差。

一个人格完善且独立的人,首先他会解决自食其力的问题,然后会思考自己的爱好与理想,最终是找寻及解决生命意义的问题。当然家里可以给到好的条件也是不错的,但是它对一个人来说并不是决定性的因素。

除了教育,小孩的吃住也不是太大的问题,刚才我们说的在乡村生活也并不需要很高的成本,反而我觉得村落很重要,村落是让孩子回家后可以和一群小孩在村子,或旁边的自然环境里自由玩耍。

在我的童年,就是跟村里的小伙伴在山上放牛,去爬树、烧火、钻洞、游泳、打渔,虽然物质并不富裕,能吃煎蛋就很幸福。后来发现天天有煎蛋吃也并不幸福,在家乡的生活更自由、真实,放牛下大雨,在山里奔跑,也不会想有没有蛋吃,就已经很知足了。

这种看似物质贫乏的环境,反而触发一个人在大自然里自己动手、动脑的创作力与行动力,我觉得这就是最好的自然教育,让孩子们自己去感受。在学校读书,顺其自然就好,好多优秀的人并不一定在学校读书很厉害,我们要看到人的多面性,很多人也许读书不在行,但在某一领域是优秀的,不一定要挤着独木桥走。

并且读书学习我觉得还是自己的事,我自己经常读书,学习我认为好的东西来汲取养分,算是经过了一个人文上强大的思想洗礼,这也不是谁来强迫我的。所以我觉得更重要还是回归到家长的理念上,很多事情不是小孩的问题,而是需要大人去寻找他的优点,帮助他找到属于自己的路。

▲ 岜農与小朋友们

▲ 岜農与小朋友们BCAF:可能社会到了这么一个拐点。过去大家被浪潮推着往前走,很多时候并没有思考为什么?周围人都这么做,所以我也要这么做,不太想到这到底是不是真实的需求,能不能长久的解决问题。

岜農:所以我觉得大家不要惧怕一个人成为他自己,好像成为自己就脱离了社会,反而一个人成为了自己,才能真正发挥优秀的那一面,才能做出真正发光发热的事情。这个属于他自己的属性,对身边的人,对这个社会才可能有更大的作用。

有一个误解,很多人觉得我回家乡是避世不作为,我一直想跟所有采访者强调,我回去首先是以心身健康为主要考量——一个人在生活状态真正健康的时候,才能更好的发挥生命的力量。虽然回到山里,但我每年都出去结交新朋友,参与公益项目,这些年还陆续去了日本、印度参加有机联盟大会。回到家乡生活反而让我有更多时间去学习、接触到优秀的人,做更多我认为有意义的事情。

像农村最糟糕的就是旱厕,所以我回去做的第一件事就是改造厕所的干湿分离功能,选在水渠边一个漂亮的位置,旁边种上了金银花。厕所刚改造好时,邻居的小朋友问我这里是咖啡屋吗?我说这是一个小茅屋。

相比于在城市里做一个按部就班的设计师,回家乡后做了一系列关于生活的改造,我有这种感受,回到家乡能做更多有意义的事情,农村有更多需要我去做的事,所以我回去是大有作为,而不是隐居。

▲ 左:改造火房排烟对流思路;右:岜農自己盖的生态旱厕

02

对得起自己的生命

BCAF:来到《乐队的夏天》的预期是什么?为什么会想在这个时候重新出来?

岜農:走上乐夏是希望有一个交互,传递信息给更多的人,一种展现与沟通,也希望通过这个媒体平台的传播能接触到更多有共识的朋友。

还有就是我希望能就从一个农民的角度去交流一些观点,一些对现实的思考与实践。许多有话语权的人,他们的生存利益链已经脱离了土地,农村里年轻有为的人也都出去不回来了,最终他们不能再代表农民,为农业生态链发声的人因为不是农民,很难切实了解农民的真实需求,总带有一些空泛的情怀性,容易跳出农民本身,从一个比较大而虚的角度去想了,这样很难落地也不务实。还有像路民他是留守儿童,我们已经有很多关于留守儿童的报道了,但他本人就是留守儿童,这次就可以直接和大家去交流,更真实一些。

其实直到2-3年前我都还没有要出来的打算,但到了疫情的最后一年,我明显感觉环境在变化——整个社会的认知到了一个转折点,这时是需要一些有力而宽广的声音了。疫情和战争催化了更多人去思考自己的生命,自己的生活,尽管是处在一个混乱的局面,但越是这种时候就越需要有协助正向发展的行动。

来这个节目我没有想那么多,能上台唱一首歌,可以更有效地与大家沟通,产生连接,或者有一些共识,就已经达到参加乐夏的目的了。

也许我有点自以为是,但我觉得就是作为一个人,从良知出发想去做一些该做的事情,虽然我知道可能很艰难。

我觉得这也是我在这个时代活着的意义——对得起自己的生命,不是说很大责任感要改变世界这种,只是做好我自己,做对得起自己生命的事,只是回归到这里,所以我也不会有什么压力。就像大家说的,很多东西都是难以改变的,可我觉得还是要去做,在平凡中尽量保持对坦荡光明的追求,努力去做但也是我能力范围内适度的。

▲ 种植总结

BCAF:参加节目后很大概率收入会比以前要多,但之前您也聊到日常生活并不需要用很多钱,如果真的赚了更多的钱,下来会如何使用呢?

岜農:我有想过的,我的物质生活比较满足,如果有了所谓流量,可能会做一些关于绿色农业,可持续生态的事,从根源去支持小农经济。不过这也要看契机,有适合的伙伴,能精准地扩大影响,关键还是有效地使用,不要浪费。

03

真实地做

BCAF:聊聊音乐吧,您喜欢什么样的音乐,或者其他艺术形式,您如何理解。

岜農:我喜欢的音乐分几个阶段,小时候家里放的港台流行歌,让我感受到那种释放的东西,就是想哭就哭想爱就爱,很个人情绪化的那种。

第二阶段是开始逆反,觉得有些东西不一定对,就开始听很多摇滚。

第三个就是再进一步思考了,觉得不管逆不逆反,最终是为了解决问题,不然只是批判、批评,就还是情绪了。那时候就先开始听世界音乐,想往根源去找。

这十年我回家后觉得更回归了,就是听山里传统的歌谣,但是这个阶段我又开始很喜欢巴赫,有一种很接近的感觉,目前这个阶段我主要喜欢这两个类型。

画画的话最早是喜欢像梵高、米勒、维米尔这些,还有八大山人也很喜欢。现在比较喜欢一些农民画家,就是不那么技巧化的,很多其实都说不上名字,也不是专门画画的,就是自己喜欢开始画一画,都是一些乡里的大叔阿姨,我挺喜欢还买了收藏过。

我觉得生活的细节要能体现出精神理念,就是实际要做到,具象到生活中。如果只有理念的话就没有知行合一,那就只是概念或者知识,和生活是脱离的。福冈正信我是比较欣赏的,他推崇无为而治的理念,就通过自然农法来付诸于实际,用一生去践行自己的理解。

我们有一些道理的表达方式也有些太随意,像“酒肉穿肠过,佛祖心中留”就常被引用当做自己放纵的借口,实际还有后面半句“世人若学我,如同进魔道”就不怎么说了。道理一旦不能具体、平实、清晰,就会容易出现隐患,进而经不起推敲。

像刚才我们讲的身心健康问题,钱的问题,和家人的关系,这些很现实层面的,还有像我们的礼节,家务,打扫房屋,吃个饭刷个碗,这些许多生活中具体的小事,而不是看似宏大的。从具体的事情着手,不管是什么理念还是审美才能实际体现出来。

还有“创新”这个概念,我觉得不能盲目创新,刻意创新,最后出来的都是一些形式上的东西,至少我们自己要知道什么是创新,或者为什么要创新,不是做一些自己没做过的、看过的就觉得是创新了,这其中应该有具体也连贯的思考才能成立。我自己会想复原一些壮族的古乐器,有些我也会做一定的改进,都不是为了改变而改变,而是一个整体的角度,例如为了更合理、方便使用、或者有我个人的一些美学感受,这只是一个很自然的变化而已,所以不应该是没有怎么变就“保守”,看上去改变很大就是“创新”。更何况如果从创作上来说,作品最本质还是在真实的情感,有没有打动我们的心或者感动到,不管创不创新,这个最重要的,无论什么时代也都不会改变。

一些远离人、远离生活的艺术,我会感到不够真实。

我的理解,不是日常生活中遇到困难的问题时就想脱离生活,逃离现实。我的创作是和我的真实生活走,通过观察自己和外界就能不断发现问题,但我一定会写所主张的方向与解决方式,我觉得只有把问题弄明白写明白了,问题就不再是问题,才有答案,很多问题都只是情绪纠缠在一起,没能真的清楚明白。当然不是说我的答案就一定对,只是一味批判难免脱离实际,我是倡导更积极、具有建设性的导向。

▲ 岜農画的米袋

▲ 岜農画的米袋BCAF:您最早是做设计的,现在像是专辑、乐队Logo等有关设计也都是自己来做,虽然离开这个行业挺久了,能聊聊您心里觉得什么是好的设计么?

岜農:我回家之后做的设计就希望依据人的情感、自然来做,不只是外在视觉上的,或者所谓设计感,而是全部都围绕这个为轴心去做。

我记得有次去一个豪华大酒店,里面的装潢真是很豪华,但我进了屋子发现窗户是打不开的,没有空气,我就很崩溃,因为当时我觉得最需要的就是流通的空气(笑)!是不是豪华大酒店那一刻不重要,我最基本的需求没有达成,那这种设计就不是我想要的了。

从设计的角度延伸讲,我觉得也能看到这背后一个人的生存理念与状态。现在村子里都会改造新房,爱用大铁门和罗马柱,我去不少其他地方的农村看也都有这样,一些朋友要花3-5年时间去打工赚钱,再花很久的时间回来修。有次我经过村里有一户,当时看到也在修这个罗马柱,修着没有钱了还要再去赚,过了一两年我再去看,罗马柱修好了,但屋子里连厕所都还没建好(笑)。我在想付出了这些时间精力,把生命都丢在了一套“机械”里,真实的需求也都还没能解决,就像刚才说的健康和教育问题也一样,感觉不清不楚,和问题本身已经没什么关系,用生命的代价换了罗马柱和大铁门。

04

为了希望而努力

BCAF:那您如何理解现在的城市与乡村呢?

岜農:我觉得城市是一个很好学习的地方,出去学习和在乡村生活并不冲突。人需要走出去的,去学习和了解外面的世界,但现在的情况下,学习之后如果考虑回去,乡村是否具备可以长期生存的环境,这是现实的问题。

我观察觉得,一个人不能长期在现今的乡村生活主要是两点:

一是乡村文化生活的多样性没有了,以传统侗寨为例,如果它还保持着那些传统的人文部分,人们是可以在里面互动的;每天都大歌唱呀、行歌奏乐,人们在乡村的情感需求不会落空。但小伙子和姑娘们如今都跑到城里了,现在唱山歌,半天都没个人出来,只有几只狗在那里叫(笑),乡村原来的精神文化体系已经瓦解了。之前我想让表弟去农场帮忙,但他宁愿去工厂扭螺丝都不愿意待,因为这里都没人啊,好孤独的。所以大家不愿意留在乡村,这里什么都没有了,回家也是玩手机,那还不如在城里玩(笑)。

二是在如今乡村的经济收入与我们当前现代生活所需的支出难成比例,大部分人的农耕收入支撑不了现在的消费水平,你去种两个南瓜卖能有多少钱,连电话费都不一定交的起(笑),同时又不断的被诱发新的欲望,所以大家就很难继续待在乡村生活。

但你看现在很多人还是喜欢去到大自然里,大家都喜欢野炊、露营,这像是一种人的基本需求(亲近自然)。所以回到乡村生活,可能需要一个人有独立的精神主体,还要有种地以外的其他渠道能赚一些生活补贴,这样才有可能留在乡村。

从乡村的角度来说,我们经历的大多都是一种分离。像从小跟我一起玩的那些伙伴,他们大多都要进城去打工,有不少小孩子留在家给老人带,或者老人不在了,那老婆就得单独回家带。所以在乡村这是一个分离的时代,大人、小孩被分离,父母、夫妻被分离。

BCAF:您有什么自己的期望么,或者觉得能参考的方向?

岜農:之前有个采访问我理想的生活,我就写了我的理想国:不管是做生意、科学家、医生、还是从政,我都希望他们能有一块自己的地可以种(笑)。但这个问题涉及到人类社会的发展结构,实现肯定很困难,集中化、科技化、细分化的社会结构看起来越来越先进,可人类本身的感知力却在不断丢失,我在写的《那诗》,其实也是在描述一种社会发展中对于分化的思考。

我感到人类的基本需求在于,不是不发展,而是应基于一个自然的规律发展。现在不是也要绿色转型么,自然如果不协调了,在其中生存的我们自然也无法协调。现在很多农民已经不了解农业了,自己种的东西也不敢吃,卖给别人,另外再种自己吃的,农药的滥用也非常严重,基本不会考虑到对环境与自己的伤害,原有的生态环境被损害,对农民自身形成了更直接的不良影响,这些情况现在都很普遍。

还有人觉得人类要去其他星球生活,因为这样下去地球迟早要毁灭的,我觉得这种思路其实也不太对。因为无论人类到哪里,人还是人,造成一切问题的原因是我们自己的认知,如果好好的地球都生活不了,去到火星就可以获得更好的生活么?也只是外在一时的变化。当然这里牵扯到对人性的理解与态度,是个比较深的问题,但我在想,如果不能从正面的角度来思考,那还能得到一个正常的答案么,所以我对此方案是保持怀疑态度的。

我觉得在我们有能力的前提下,基于人类的社会意识形态可以不断作出努力,逐步达成万物和谐、一体共存的状态。人世间还是很美好的,我很感谢地球,不会想着抛弃它,我也愿意去做更多的实践和努力。

还有就是我一直认为“刺激消费”这个概念是很盲目的。消费的本质是人的真实需求,如果导向不对的话就等于是在浪费,对社会也没有产生实质上的帮助,就是脱离实际。我不明白为什么要“刺激”,无论什么事物,不是必须要“刺激”才发展吧,这不是健康的思路,我觉得是不太明智的。如果是可持续的、有效的生产与创造,就能够有一个更正向的发展,许多行业也能逐步转变,去生产对环境和社会有益的产品,不要只顾着自己的——为了那点眼前廉价的短小利益,一直停留在唯GDP论和工业量化的竞争体系里,只有围绕整体与长期形成良性循环,这样才是社会的希望。

怎么我一个农民,说的像是大领导了(笑)。

▲ 参与COP15 大会活动设计与协调

▲ 参与COP15 大会活动设计与协调

参考的话,其实我知道也有很多人已经在做了,就是一些社区,有的国家很早就有在做类似的社区,其实就是他们在被过度席卷的这个情况下,想回归生活、自然的一些局部尝试。当然如果要在我们这里做也不能照搬的,还是要符合中国的具体情况来考虑。

我说的更彻底一些,如果我们能回归到真实的爱,回到问题的本质上,这种时候可能就自然会明白,只是为了眼前的利益不是真正的理性,并不能真的解决问题。我们的力道可能就不会太过于放在你输我赢的对抗中,在这种情况下,我们才能真的回到人这一幸福的生活状态。

▲ 社区伙伴 PCD 支持交换传统品种

05

独立的人

BCAF:好,我们再聊聊大家也都关注的事吧。像今年夏天真的是很热,全球气温都在持续升高,气候终于变化到了直接影响大部分人生活的程度。您一直关注自然、土地,怎么看待现在的气候越来越极端与异常?

岜農:去年巡演时我就通过作品在和大家交流这个问题,我的歌里也有关于干旱的内容。我是种地的,十分清楚自然的变化,到现在种地是第10年,前8年我对自然是十分信任,干旱的周期一般都是7-8天,一般第8天就会开始下雨。但2020年以后,就开始猜不透天气的变化了,过年就开始打雷,涨水,我一直有记录水位的变化,以前一般是5月份才开始涨水,现在2月就开始了。其实某一天的高温并不可怕,但整体失调就不好了,去年9月-5月只下了4场湿透地面的雨,长在石头里的树都枯了。

BCAF:一条关于你的那篇采访写你家有35亩地,很多网友说这么多地,一个人不可能种的过来,您怎么看呢?

岜農:我也发现大家对这个问题很感兴趣,其实视频配套的文章里是有备注的,35亩地包括了山林、果园、旱地和水田,但在标题上没有写。

我家乡那边的山多,几乎每家都可以分到一个山坡,数十亩、上百亩的都有,人均一亩水田,其他主要是山林和果园。因为做家具有需要,还种了一些杉木,靠近村子的山坡有一半种了茶油树和茶果,同时还种了50棵无患子树,主要是为了用无患子酵素洗衣服,还有一些野葡萄、野柠檬树等爱吃的果树都种在山上。果树相对容易打理一些,一年割两次草就可以,农村有个词叫“出草”,就是树的话只要高度长过草就不用怎么管了。

BCAF:您一直在做和乡村孩子们有关的一些自然音乐教育,您如何理解美育呢,或者您刚才分析的许多情况是已离开乡村的成年人,您和孩子们相处的会多一些,您觉得在这个时代对于他们的成长来说,最重要的是什么?

岜農:我之前有帮一些学校做过音乐夏令营,有自己的农场后也举办过一些活动。我后来问过自己,要给小朋友——可以说这样一个新的生命个体,教一个最重要的东西,我教什么?最后我还是选择主要做音乐教育(创作),大家就可以把一天中最感动或者有感受的部分写出来,这就是生活中的歌。

其实无论是乡村还是城市的孩子,都是作为人而存在,我觉得这是不变的。一个人最重要的是什么?我认为是观察自我和事物的能力,养成独立判断和独立思考的能力,这是最重要的,如果缺乏,就会很容易随着大流,无法分辨什么是“善”。

这样一个孩子长大后,面对任何境况都会先通过自己的观察,去了解事情立体的情况,再根据自己的感受,基于独立的思考作出属于自己的判断,成为一个独立的人。

▲ 农事中的岜農

▲ 农事中的岜農

感谢萧瑶女士所提供的帮助

文中图片由岜農(本名韦家园)提供