少,但更好:德国设计大师迪特·拉姆斯中国首展九月开幕 | BCAF发起

▲ 迪特·拉姆斯(Dieter Rams)在法兰克福应用艺术博物馆参观展览(摄于2021年4月21日)

不论是否熟悉迪特·拉姆斯(Dieter Rams)这位德国设计大师,几乎每天你都在使用他影响过的东西:没有多余按钮的音响、极简界面的手机,甚至现在坐着的那把椅子。他是“少,但更好(less, but better)”的倡导者,“iPhone设计之父”乔布斯、苹果前首席设计官乔纳森·伊夫(Jonathan Ive)、MUJI合作设计师深泽直人都曾视他为精神导师。几十年来,迪特·拉姆斯的设计被全球成千上万的人日复一日地使用,至今仍持续影响着新一代的年轻设计师。2025年9月,迪特·拉姆斯的亚洲巡展将首次登陆中国,亮相北京国际设计周。这场展览由迪特·拉姆斯亲自参与策划,携手策展人克劳斯·克伦普(Klaus Klemp)、北京当代艺术基金会理事长崔峤共同完成。走进展厅之前,先来认识这位把“少,但更好”过成一生的设计隐士。

#01

让设计“安静下来”的终身设计师

▲ 2024 iF设计奖颁奖现场,图片来源:iF Design

▲ 2024 iF设计奖颁奖现场,图片来源:iF Design

▲ 首座iF设计终身成就奖奖杯

去年,全球最重要的设计大奖之一iF设计奖新设立“终身成就奖”,首座iF设计终身成就奖就颁给了迪特·拉姆斯。回顾他的设计人生,实至名归。迪特·拉姆斯的设计哲学就像是一种默默存在于日常的空气:不张扬,却无所不在。

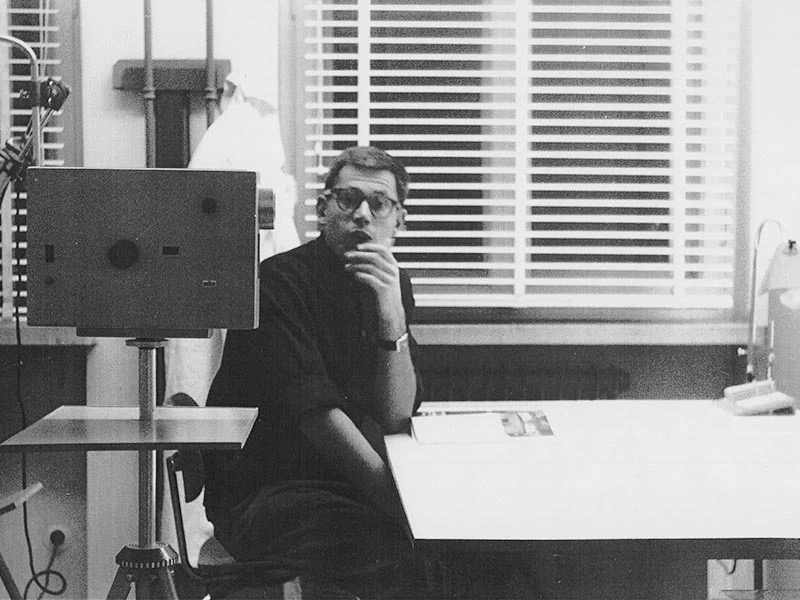

▲ 1958年,迪特·拉姆斯在博朗(Braun)公司

▲ 1958年,迪特·拉姆斯在博朗(Braun)公司1932年5月20日,迪特·拉姆斯出生于德国威斯巴登。成长于战后德国的他,目睹了一个社会如何从废墟中重建秩序,也见证了“设计”从奢侈的象征转变为“人人都能拥有的理性”。

▲ 1956-1961年间,迪特·拉姆斯设计的三款收音机

▲ 迪特·拉姆斯为博朗设计的部分钟表

1947年,他开始在威斯巴登工艺美术学校学习建筑和室内设计,却在一年后中断学业,学起了木工,而他的祖父正是一名优秀的木匠。1951年,迪特·拉姆斯恢复学业,此后1953年,他进入了建筑公司,又在1955年加入了电器公司博朗(Braun),并在十年内迅速成为公司设计部门的领导者。我们所熟知的iPhone极简主义界面、扁平图标和纯粹白色,很多都可以追溯到迪特·拉姆斯在博朗时代为收音机、计算器和闹钟定下的设计语言。

▲ 迪特·拉姆斯设计的Vitsœ 606书架系统和620座椅系统

▲ 迪特·拉姆斯设计的Vitsœ 606书架系统和620座椅系统整个20世纪下半叶,迪特·拉姆斯设计了超过350件产品,他主导设计了博朗的电器产品,也为家具制造商Vitsœ设计出如今依然在售的606书架系统和620座椅系统。

他曾说:“我所向往的,是一个由清晰、简洁而朴素的物品构成的世界——它们是我们真正需要并使用的东西。”这就是迪特·拉姆斯的世界——功能至上,形式克制,却从不冷漠。

#02

他给设计立了“十诫”

迪特·拉姆斯不做浮夸的设计造型,不热衷于成为“明星设计师”。但他在上世纪80年代初,悄然提出了一份“十个设计原则”,至今仍被奉为圭臬:

1.好的设计是创新的

2.好的设计让产品实用

3.好的设计是美学的

4.好的设计让产品易懂

5.好的设计不张扬

6.好的设计是诚实的

7.好的设计是长久的

8.好的设计是细致的

9.好的设计关爱环境

10.好的设计是尽可能少的设计

迪特·拉姆斯关注的从不只是日常物件的造型,而是关于设计的思考与哲学,这十个设计原则在全球设计业界产生了改变设计及商业、全球美学的影响力。

▲ 迪特·拉姆斯设计的Vitsœ 621桌子系统

▲ 迪特·拉姆斯设计的Vitsœ 621桌子系统从iPod的白色机身到iPhone的扁平界面,从MacBook的极简外形到苹果产品包装的留白逻辑,几乎都能看到十个设计原则的影子。而在东方,MUJI也延续了迪特·拉姆斯的思路:去除不必要的形式、尊重材料本身、追求长期使用的平和关系。无论是Apple的“未来感”,还是MUJI的“空性”,都站在了他所开启的那条简洁、有用、克制的设计道路上。

▲ 迪特·拉姆斯在家中

这十个设计原则也不仅是写给设计师,更是写给每一个生活在物质世界中的人。迪特·拉姆斯对视觉耐久性的坚持带来了产品的可持续性,尤其在今天——我们被包围在大量快速制造、快速遗弃的消费品之中,这显得格外稀缺。

“设计的目的是让产品好用,而不是让你不断换新。”迪特·拉姆斯曾这样说。他不讨厌科技进步,但他反对为了进步而进步。

#03

“少,但更好”是一种生活态度

在迪特·拉姆斯的设计中,“美”从来都不是目的,而是结果。他追求的是:物尽其用、人尽其安。

他不热衷追赶潮流,也不相信视觉刺激的快感。他更愿意为人们的注意力“减负”——用干净的界面、合适的比例、温润的材质,让人在使用中获得一种平静。

▲ 纪录片《Rams》部分画面

正如导演加里·赫斯特维特(Gary Hustwit)在纪录片《Rams》中所说:“Rams的理念不仅关乎设计,也关乎生活方式——摒弃干扰与视觉噪音,只保留你真正需要的。”

▲ 上世纪60年代,迪特·拉姆斯与和妻子Ingeborg Rams的合影

▲ 上世纪60年代,迪特·拉姆斯与和妻子Ingeborg Rams的合影 ▲ 迪特·拉姆斯住宅的花园,灵感来自他喜爱的日式庭园

▲ 迪特·拉姆斯住宅的花园,灵感来自他喜爱的日式庭园

▲ 迪特·拉姆斯与妻子Ingeborg Rams在住宅内

▲ 迪特·拉姆斯与妻子Ingeborg Rams在住宅内迪特·拉姆斯的生活也极简,他从1972年起便定居在德国克龙贝格(Kronberg)的一个小镇上,和妻子Ingeborg Rams一起生活到老。他们的住宅位于森林边缘,深色的木质窗框与白色地砖让它和周围房屋明显区别开,迪特·拉姆斯自己负责了全部的室内设计、主要的家具设计和花园设计。住宅简单、明亮、实用,是Vitsœ家具的真实使用场所,也是不少设计师的朝圣地。

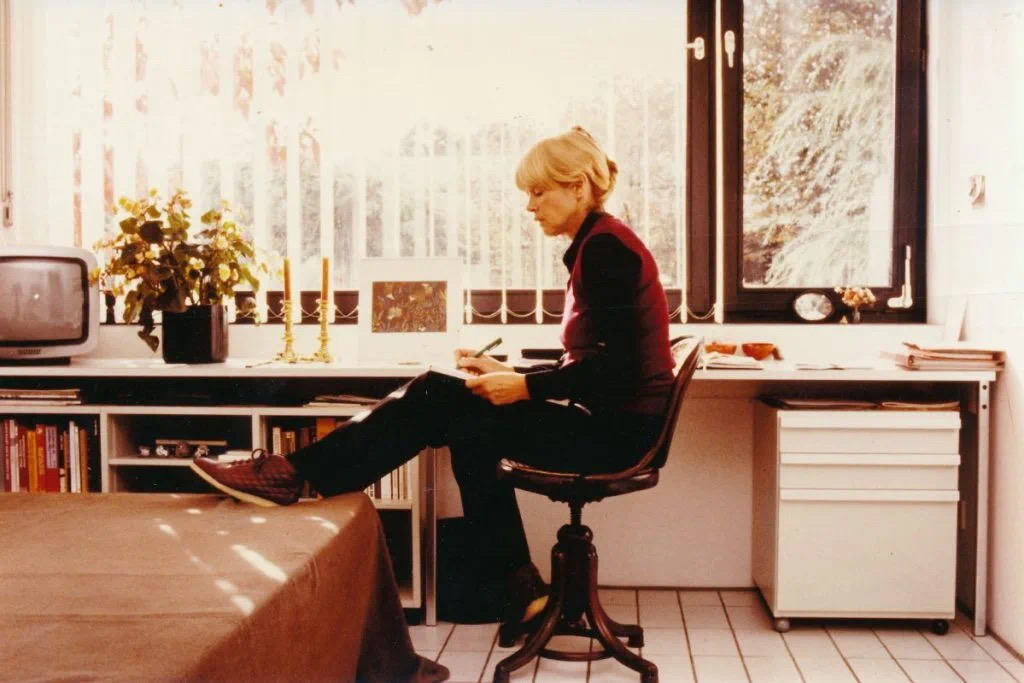

▲ Ingeborg Rams的摄影作品,展出于“Rams论坛”(法兰克福,2023/24年冬季)

▲ Ingeborg Rams拍摄的博朗产品

▲ Ingeborg Rams为Vitsœ拍摄的室内照片

迪特·拉姆斯的妻子Ingeborg Rams,是一位极具才华的摄影师,她曾在波鸿摄影师Grete Hamer的工作室接受职业培训,也在埃森Folkwang艺术学校接受过包豪斯学生Werner Graeff的指导。从1957年开始,Ingeborg Rams成为博朗公司的一员,开始为博朗拍摄产品照片,直到2022年去世前,Ingeborg Rams一直是迪特·拉姆斯工作和生活里的伴侣。Ingeborg Rams还为Vitsœ的室内摄影、Rams的展览文档拍摄照片,她留下了很多珍贵的记录:生活中的迪特·拉姆斯,和他静默的物品们。

#04

耐久性设计,可持续的设计

在环保、可持续、循环设计成为当下热词之前,迪特·拉姆斯就已经提出:一个物品的寿命越长,对环境越友好。早在20世纪70年代,他就持续主张,应以最长久的使用周期为目标来设计物品。

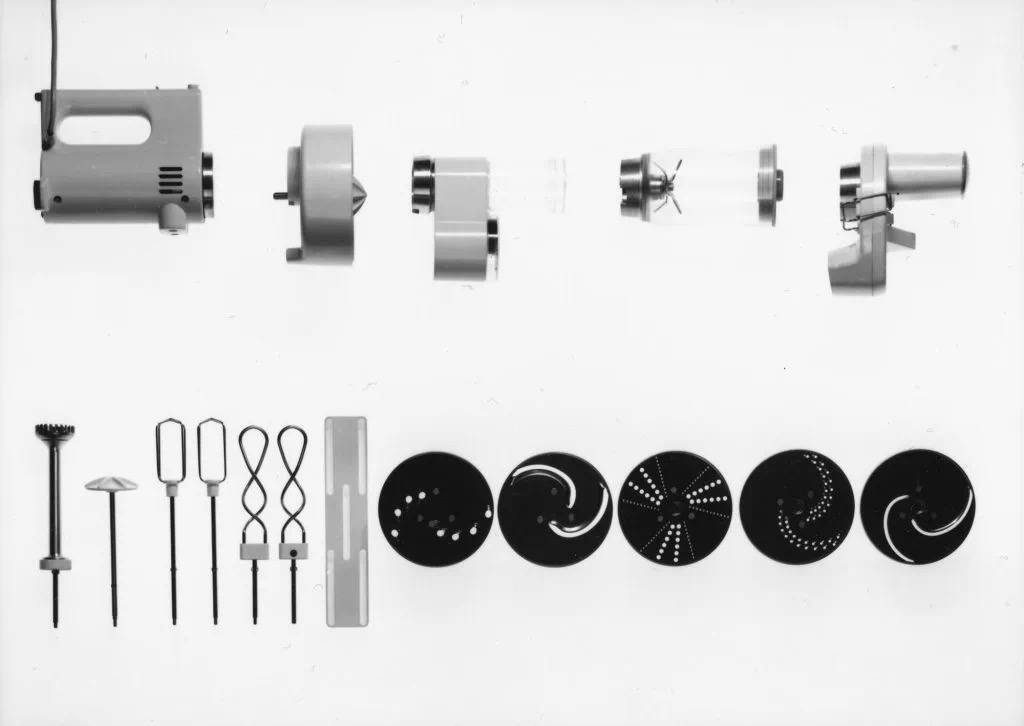

▲ 迪特·拉姆斯为博朗设计的MPZ 2榨汁机和KF 40咖啡机

与从上世纪60年代销售至今的Vitsœ 606书架系统和620座椅系统类似的,还有博朗的MPZ 2榨汁机和KF 40咖啡机,它们都从上世纪70、80年代诞生后,持续生产至今。

▲ 迪特·拉姆斯在法兰克福应用艺术博物馆

▲ 迪特·拉姆斯在法兰克福应用艺术博物馆迪特·拉姆斯认为,这样的产品对消费者有着长期甚至终身的意义,无需频繁更换,除了实用更是陪伴。与此同时又能减少资源的消耗和垃圾生成,如今资源和环境保护已成为人类面临的最大挑战之一,迪特·拉姆斯的设计原则不仅没有过时,甚至更切命题。

在一个人人都想要“更多”的时代,他却提醒我们:真正的自由,往往来自于“少”。

#05

首次来到中国的迪特·拉姆斯巡展

2025年9月到2026年3月,以“少,但更好”为主题的迪特·拉姆斯首次中国巡展将来到北京。这场展览将由北京当代艺术基金会、北京国际设计周和中央美术学院设计学院联合主办,歌德学院(中国)、德国驻中国大使馆、GESTALTEN出版社、北京科学技术出版社、广东人民出版社共同提供支持。这是迪特·拉姆斯设计人生的首次中国亮相,也是我们与这位“设计隐士”的一次深刻对话。

“可持续设计”、“博朗钟表与计算器”“Ingeborg Rams摄影作品”将会是本次中国巡展新增的版块。整个展览将呈现50个展板,包括设计草图、图片及说明文字,展示迪特·拉姆斯为博朗、Vitsœ、fsb、Gillette及其他品牌所设计的重要作品,其中不乏罕见展出的作品,甚至包括一些未曾实现的设计草案,全面呈现迪特·拉姆斯最具代表性的设计实践。此外,还有约30件设计产品原件,从f1 mactron 口袋打火机到regie 550 高保真音响控制器等,涵盖丰富的创作领域。加里·赫斯特维特执导的纪录片《Rams》(美国,2018)的预告片也将在现场播放。

迪特·拉姆斯最关心的,是希望通过这些作品的呈现,为年轻一代设计师提供灵感与指引。展览不只是一次回忆,更是一次邀约——邀请我们停下来,看看什么才是真正值得我们花时间、花感情去“使用”的东西。这场由迪特·拉姆斯设计的展览将为每一个人带来重新思考生命的启发和选择:健康、自足、美学的可持续未来生活。

迪特·拉姆斯曾说:“我希望这个世界被真正有用的东西填满,而不是噪音。”愿我们也能从他的作品中获得那份力量——不为“拥有更多”而焦虑,而是学会辨别:什么才是真正重要的。少,但更好。

中国巡展合作 | 机构、品牌、媒体

hanqiu.guo@bcaf.org.cn 郭女士